一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

八島とは何か歴史と能楽における八島の基本

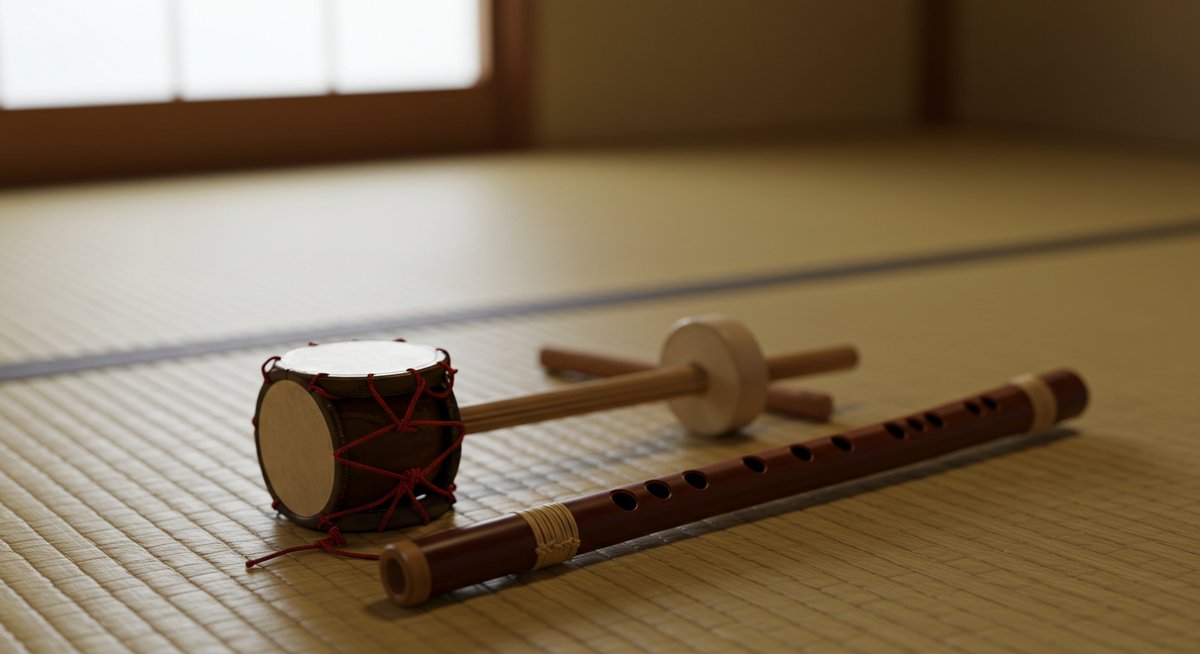

八島は、日本の伝統芸能である能の演目のひとつです。平安時代末期の有名な戦いを背景に、歴史と文学、舞台芸術が美しく調和した作品として長く親しまれています。

八島の演目概要とその成り立ち

八島は、源義経と平家の戦いを題材にした能の演目です。特に「屋島の戦い」と呼ばれる歴史的事件を中心に、敗走した平家と勝利を手にした義経にまつわる伝説を描いています。この物語は、能が成立した中世から多くの人々に語り継がれ、勇壮な武将の情熱や無常観が表現されています。

八島の成立には、当時の社会背景も深く関係しています。戦乱の時代を生き抜いた人々が、武士の奮闘を舞台上で追体験し、亡き者への鎮魂や栄誉の賛美を能の世界に託したのです。能楽師たちの研鑽によって、八島は幾度も演出が工夫され、現在でも能の代表作のひとつとして位置付けられています。

屋島の戦いと八島の物語背景

八島の物語の背景には、源平合戦のなかでも特に有名な「屋島の戦い」があります。1185年、源義経率いる源氏軍と、平家の最後の拠点であった屋島での戦いが繰り広げられました。この戦いは、日本の歴史における重要な転換点にもなりました。

能「八島」では、義経の奇抜な戦術や、矢を射る名場面など、実際の戦史にもとづくエピソードが巧みに取り入れられています。また、単なる戦記ものではなく、戦いによって失われた命や、敗者の無念といった情緒が、深い余韻となって観客の心に残ります。

能楽作品八島が描く世界観

八島が描く世界観は、武士の勇壮さだけでなく、戦の背後にある人々の苦悩や無常観を大切にしています。能の特徴である抑制された表現や静かな緊張感が、八島の物語をより深く味わい深いものにしています。

この演目では、勝者と敗者の対比だけでなく、自然の美しさや、人生の儚さも大きなテーマとなっています。水面に映る月や波の音、夜の静けさなど、日本的な美意識が舞台全体に広がり、能ならではの余白や間を生かした世界観が観る人の心に静かに響きます。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

八島のあらすじと主な登場人物

八島のあらすじは、源義経や平家の武将たちの戦いにまつわる出来事を軸に展開します。登場人物の心情や伝説的な逸話が能ならではの表現で描かれています。

源義経と平家の戦いが織りなす物語

八島は、都の僧侶が屋島を訪れるところから始まります。そこで僧侶は、ひとりの老漁夫に出会い、屋島の戦いの話を聞くことになります。実はその漁夫こそ源義経の霊であり、彼が回想する形で物語が進みます。

義経は、屋島の戦いにおける自らの戦術や、平家軍との駆け引きを語り、勝利の裏にあった多くの兵士の犠牲や、戦の無常を静かに訴えます。この視点の転換が、八島を単なる戦記とは異なる、情緒豊かな物語へと昇華させています。

八島に登場するシテとワキの役割

能「八島」では、主役となるシテ(義経の霊)と、対話相手であるワキ(僧侶)が重要な役割を担います。シテは変装した漁夫として現れ、物語の核心を担う存在です。ワキは、現世に生きる者として、義経の過去や思いに耳を傾けます。

この二人のやり取りは、過去と現在、現実と霊的な世界をつなぐ架け橋のような役割を果たしています。能の伝統的な役割分担が、八島の物語をより立体的にし、観客の想像力をかき立てます。

八島で語られる伝説的エピソード

八島には、屋島の戦いに伝わる有名な逸話がいくつか盛り込まれています。とくに有名なのは、義経が敵の矢を巧みに避ける「八艘飛び」や、平家の女官が扇を掲げて射落とされる「扇の的」の場面です。

これらのエピソードは、歴史書や軍記物語でも語られた伝説であり、能の舞台では象徴的な所作や謡で美しく表現されます。義経の勇気や機転だけでなく、戦いの儚さや人間の運命を感じさせる場面として、観客の印象に強く残ります。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

八島の見どころと演出の特徴

八島の能舞台は、歴史的な名場面や幻想的な演出が数多く盛りこまれています。その中でも、物語の核心をなす場面や、舞や謡、装束の美しさが大きな見どころとなっています。

能舞台で際立つ重要な場面

八島の舞台で特に重要とされるのは、義経の霊が戦いの様子を再現する場面です。義経が八艘飛びで敵の攻撃をかわす所作や、扇の的を射抜く瞬間は、能舞台ならではの表現の妙があります。

また、静かな場面から一転して、戦の緊張感が高まる構成も魅力のひとつです。全体的に派手な演出ではなく、緩やかな動きや沈黙を活かした演出が、観客に深い余韻を与えます。

八島の謡や舞の美しさとその意味

八島では、謡と呼ばれる歌や舞が物語を進める大きな役割を担います。義経の心情や戦いの情景を、抑制されたリズムで表現する謡は、能の魅力を象徴しています。

舞では、義経の軽やかな動きや、戦場の緊張感が巧みに再現されます。静かな動きのなかにも、戦士の気迫や哀愁がにじみ出ている点が、八島の舞の特徴です。観客は、謡や舞を通じて、八島の世界観に静かに引き込まれます。

衣装や面に込められた象徴性

八島で使われる衣装や面(おもて)は、登場人物の性格や心情を象徴的に表します。たとえば、義経には若々しさや気品を感じさせる面や装束が用いられます。また、漁夫の姿で現れる際は、質素な装いとなり、正体を明かす場面で豪華な武将の衣装へと変化します。

これらの衣装や面は、物語の転換点や心情の変化を視覚的にも示しています。能独特の美意識が、八島の舞台をより印象的に彩ります。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

八島が今も愛される理由と現代での上演

八島は多くの能演目の中でも、歴史的な重みと芸術性を兼ね備え、時代を超えて上演され続けています。その理由や現代における魅力について見ていきます。

八島が語り継がれる歴史的価値

八島は、源平合戦という日本史の重要な出来事をもとに作られているため、歴史教育や文化継承の意味でも大きな価値があります。また、義経や平家の物語は、古来より多くの人々に親しまれてきました。

この演目を通じて、現代人も日本の歴史や武士の精神性、無常観を体感できます。能を鑑賞することで、過去と現在を結びつける芸術文化の豊かさを改めて感じることができるでしょう。

現代能公演での八島の人気と評価

現代の能公演でも、八島はしばしば上演される人気演目です。その理由として、壮大な歴史ドラマと、繊細な表現が見事に融合している点が挙げられます。

また、八島は初心者にもわかりやすい物語構成と、有名な逸話の数々が含まれているため、初めて能に触れる方にもおすすめできる作品です。現代の演出家や能楽師も、伝統を守りつつ新たな表現に挑戦することで、八島の魅力をさらに引き出しています。

八島を鑑賞する際のポイントや楽しみ方

八島を鑑賞する際のポイントとして、次のような点を意識すると理解が深まります。

- 物語に登場する歴史的背景や義経の逸話を事前に知っておく

- 能ならではの静かな所作や間合い、舞台空間の使い方に注目する

- 謡や舞の情感、衣装や面の美しさをじっくり味わう

また、パンフレットや解説付きの公演を選ぶことで、より深く物語世界に入り込むことができます。自分なりの感想や発見を持ち帰ることで、能楽の新たな魅力に気づくことができるでしょう。

まとめ:八島が能楽に息づく歴史と魅力のすべて

八島は、源平合戦の歴史を背景に、武士の気概と人間の哀しみ、自然の美しさを見事に描き出した能の名作です。物語や演出、衣装に込められた意味を知ることで、能楽の奥深さと日本文化の豊かさを実感できるでしょう。現代においても多くの人に愛され続けるこの演目は、今後も能楽の大切な遺産として息づいていきます。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!