一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

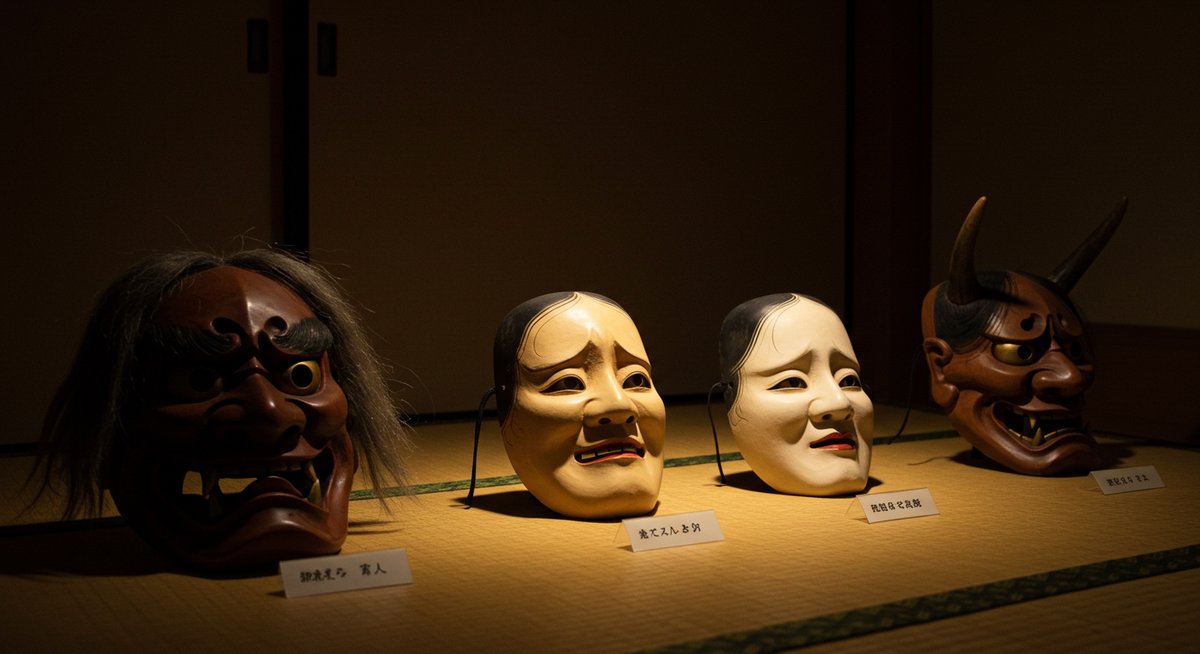

夜叉面は日本の伝統芸能で用いられる独特な仮面です。その歴史や成り立ちを知ることで、能や狂言、そして日本文化の奥深さを感じることができます。

夜叉面の基本知識と起源を知ろう

夜叉面とは何か歴史的背景と意味

夜叉面は、主に能や狂言などの舞台芸術で使われる仮面の一種です。夜叉とは、もともとインド神話や仏教に登場する鬼神で、人間に害をなす存在とされていますが、時には守護神の役割も持つ複雑な存在です。日本では、平安時代や鎌倉時代に仏教の伝来とともに夜叉の概念が広まり、やがて芸能の世界でもその姿が表現されるようになりました。

この面は、恐ろしさと神秘性を併せ持つ表情が特徴です。舞台上では、夜叉が登場することで場面に緊張感や霊的な雰囲気をもたらします。また、演じる役柄によっては夜叉面が人間の心の闇や葛藤を象徴することもあり、観客に深い印象を与えます。

夜叉面の語源と由来を解説

夜叉面の「夜叉(やしゃ)」という言葉は、サンスクリット語の「ヤクシャ」に由来します。これはもともと自然や財宝を守る精霊的な存在を指していましたが、仏教伝来後、日本では鬼や悪鬼のようなイメージで受け止められるようになりました。

この語源背景から、夜叉面はただ恐ろしいだけでなく、善悪や守護と破壊といった相反する意味合いを含んでいます。能や狂言で夜叉面が使われる際には、その由来が物語や演出に反映されることも少なくありません。こうした背景を知ることで、夜叉面をより多角的に鑑賞できます。

夜叉面が使われる伝統芸能や祭り

夜叉面は主に能や狂言といった舞台芸術で使われますが、日本各地の伝統的な祭りでも登場します。たとえば、東北地方や北陸地方の神楽(かぐら)や、悪霊払いの儀式などで夜叉面が用いられることがあります。

また、夜叉面は以下のような場面で活躍しています。

- 能や狂言などの演劇

- 神楽や獅子舞のような民俗芸能

- 夜叉神社の祭りや行事

こうした場では、夜叉面が災厄を祓う象徴や、物語をより幻想的に演出する重要な道具となっています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

夜叉面と般若面の違いを理解する

夜叉面と並んで有名な仮面に般若面があります。両者の違いや特徴を知ることで、それぞれの面が舞台上でどのような役割を果たしているのかを理解しやすくなります。

夜叉面と般若面の特徴比較

夜叉面と般若面はどちらも能面の中で強い印象を持つ仮面ですが、その性質には明確な違いがあります。

| 面の種類 | 主なモチーフ | 役割・性質 |

|---|---|---|

| 夜叉面 | 鬼神・精霊 | 恐ろしさと霊的な力を象徴 |

| 般若面 | 怨霊・嫉妬心 | 女性の強い感情や悲劇 |

夜叉面は性別を超越した神や精霊のような存在を表現するのに対し、般若面は嫉妬や恨みなどの強い人間感情が表現されます。どちらも迫力のある表情ですが、背景や象徴するものが異なっています。

夜叉面と般若面の造形と表現

夜叉面は、角や牙、鋭い目などを持ち、見る人に強いインパクトを与えます。色彩も赤や青を基調とし、非日常的な雰囲気を演出します。一方、般若面は鬼のような角と女性的な顔立ちをミックスさせ、口元の裂けたような笑いと涙ぐむような目元が特徴です。

また、夜叉面には人間離れした神秘性が、般若面には人間の心の闇や苦しみが表現されています。造形に込められた意味や演出効果を比較しながら見ることで、より深く面の世界を味わうことができます。

夜叉面が象徴する役割と意味合い

夜叉面は、舞台や祭りで「守護」「力強さ」「霊的な存在」の象徴とされています。悪霊を祓ったり、強い意志や怒りを表現する際に使われることが多いです。

一方、般若面は「嫉妬」「悲しみ」「人間の葛藤」の象徴です。夜叉面とくらべると、より情念や心の動きを表現する場面が多いです。夜叉面は超自然的な力を、般若面は人間の感情を、それぞれ観客に強く印象付ける役割を持っています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

夜叉面が登場する能や狂言の演目

夜叉面が具体的にどのような演目に使われているのかをご紹介します。演劇や踊りの中での夜叉面の役割を知ると、その存在感の意義がより明確になります。

能楽における夜叉面の使われ方

能楽の中で夜叉面が使われる場面は、主に神秘的な存在や怪異、鬼神を表現する時です。有名な演目のひとつに「夜叉」があり、仏教由来の夜叉の物語が能楽の世界で語られます。

このような演目では、舞台上で夜叉が登場することで物語に緊張感と霊的な雰囲気をもたらします。また、夜叉面は能独特の静かな動きや謡と組み合わさることで、現実離れした感覚を観客に伝えます。演者の動きや声に合わせて夜叉面の表情がさまざまに変化するのも、能楽ならではの魅力です。

狂言や日本舞踊での夜叉面の役割

狂言や日本舞踊でも夜叉面は用いられますが、能とは違った演出が見られます。狂言では、夜叉面がコミカルな役割を担うこともあり、恐ろしさだけでなく、観客との距離を縮める効果もあります。

日本舞踊では、夜叉面は神秘性や力強さを表現するための道具となります。特に、鬼や精霊が登場する踊りで用いられ、舞台を華やかに彩ります。場面や流派によって使われ方も変わるため、それぞれの舞台ごとに違った夜叉面の表情を楽しめます。

有名な夜叉面の演目や代表作

夜叉面が登場する代表的な能の演目には「夜叉」や「羅生門」などがあります。「夜叉」は仏教説話をもとにした内容で、夜叉が人間に試練を与えたり、救済を求めたりする物語です。

また、「羅生門」では鬼や妖怪と人間の対立や恐怖が描かれ、夜叉面が圧倒的な存在感を放ちます。その他、地域の神楽や伝統芸能の演目でも夜叉面が用いられることがあります。演目ごとに夜叉面の使い方や意味合いが異なるため、いろいろな作品を見ることでその多様性を実感できます。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

夜叉面の製作技術と現代への継承

夜叉面は長い歴史の中でさまざまな技術を受け継ぎながら作られてきました。現代でも伝統と創造性が融合し、新しい魅力が生まれています。

夜叉面の伝統的な製作工程

夜叉面は、伝統的に木材(主に桐や檜)から彫り出して作られます。製作の工程は以下の通りです。

- 木材の選定と粗彫り

- 彫刻による細部の造形

- 漆や胡粉(ごふん)での下地作り

- 彩色や金箔、毛植えによる仕上げ

各工程ごとに高い技術と集中力が求められます。完成した夜叉面は、芸術品としての価値はもちろん、実際に舞台で使われることで命が吹き込まれるのが特徴です。

現代作家による夜叉面の新たな表現

現代では、伝統を踏まえつつも新しい感覚を取り入れた夜叉面が登場しています。若手作家や美術家が独自の解釈で色彩や形に工夫を加え、現代アートとしても注目を集めています。

また、海外のアーティストやデザイナーも夜叉面に着目し、世界各地の舞台や展示で使われることもあります。伝統的な技術と新しい表現が融合することで、夜叉面の可能性は今も広がり続けています。

夜叉面を鑑賞できる場所や展示

夜叉面は、日本各地の博物館や能楽堂、美術館などで鑑賞することができます。主な鑑賞スポットの例を表でまとめます。

| 場所 | 特徴 | 例 |

|---|---|---|

| 能楽堂 | 実際の舞台鑑賞 | 東京・京都の能楽堂 |

| 博物館・美術館 | 展示・解説付き | 国立能楽堂資料展示室など |

| 地域の伝統祭り | 実物の使用 | 新潟・長野の神社祭り |

これらの場を訪れることで、実物の夜叉面の迫力や芸術性を間近で味わうことができます。

まとめ:夜叉面を通して伝統芸能と文化を深く知る

夜叉面は、ただの舞台道具ではなく、日本の芸能や文化、精神性を象徴する大切な存在です。その歴史や表現、そして現代への継承を知ることで、より深く伝統芸能や日本文化を感じられます。夜叉面を通して、芸能や祭りに込められた思いや、ものづくりの精神を再発見してみてはいかがでしょうか。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!