一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

世界のお面の歴史と起源を知る

お面は世界中のさまざまな文化で生まれ、今も人々の暮らしや芸術に影響を与えています。その歴史や起源を探ると、各地で異なる価値観や役割が生まれてきた背景が見えてきます。

世界各地で生まれたお面の始まり

お面の始まりは、人類の歴史とほぼ同じくらい古いと考えられています。初期のお面は、動物の骨や木、皮など身近な素材を使って作られ、狩猟や収穫の儀式で使われてきました。これらは神や精霊と交信するための道具だったともいわれています。

時代を経て、お面は各地域の風土や思想と結びついて多様化しました。アフリカでは部族ごとに独自のデザインが発展し、アジアやヨーロッパでも宗教や祭り、芸能の一部としてお面文化が根付きました。これにより、お面は単なる飾りではなく、社会や人間にとって重要な意味を持つ存在となりました。

宗教儀式や祭りとお面の深い関わり

多くの文化では、お面は神聖な儀式や祭りに欠かせない存在です。宗教的な場面では、お面をかぶることで神や精霊、その土地の伝説上の存在になりきるという役割が与えられます。

例えば日本の能や狂言では、登場人物が神や鬼、霊などさまざまな存在になりきるためのお面が使われます。また、アフリカや南米の部族儀式でも、お面は先祖の霊を呼ぶ、悪霊を追い払うといった目的で用いられています。こういった慣習は、お面が人々の信仰や精神世界と強く結びついてきたことを物語っています。

伝統芸能や舞台でのお面の役割

舞台芸術において、お面は登場人物の感情や性格、時には年齢や性別まで表現する重要な道具です。お面を使うことで、演者は自分自身を超えた存在になりきり、観客に物語の世界を伝えます。

能楽や狂言、韓国の仮面劇、中国の京劇など、東アジアの伝統芸能では特にお面の力が発揮されます。お面をつけることで、無表情のなかにさまざまな感情が感じられる不思議な効果が生まれ、観る人の想像力をかき立てます。お面は舞台に奥行きを与え、芸能そのものの世界観を深める大切な役割を担っています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

代表的な地域別のお面文化

お面の文化は世界各地で独自に発展してきました。地域ごとに異なる特徴や意味を持つお面を知ることで、その土地の歴史や人々の考え方が垣間見えます。

アジアの仮面劇と独自の造形美

アジアの仮面劇は、繊細な造形と大胆な色使いが特徴です。日本の能面や韓国のタル(仮面)、中国の京劇マスクは、それぞれが独自の美意識を持っています。たとえば能面は、静かな表情に多様な感情が込められ、わずかな光や角度の違いで見え方が変化します。

一方、韓国のタルチュムや中国の仮面劇では、コミカルな表現や鮮やかな色彩が人物や物語をわかりやすく伝えます。アジアのお面は、地域ごとの信仰や社会背景を反映し、伝統芸能や祭りの中で今も大切に使われています。

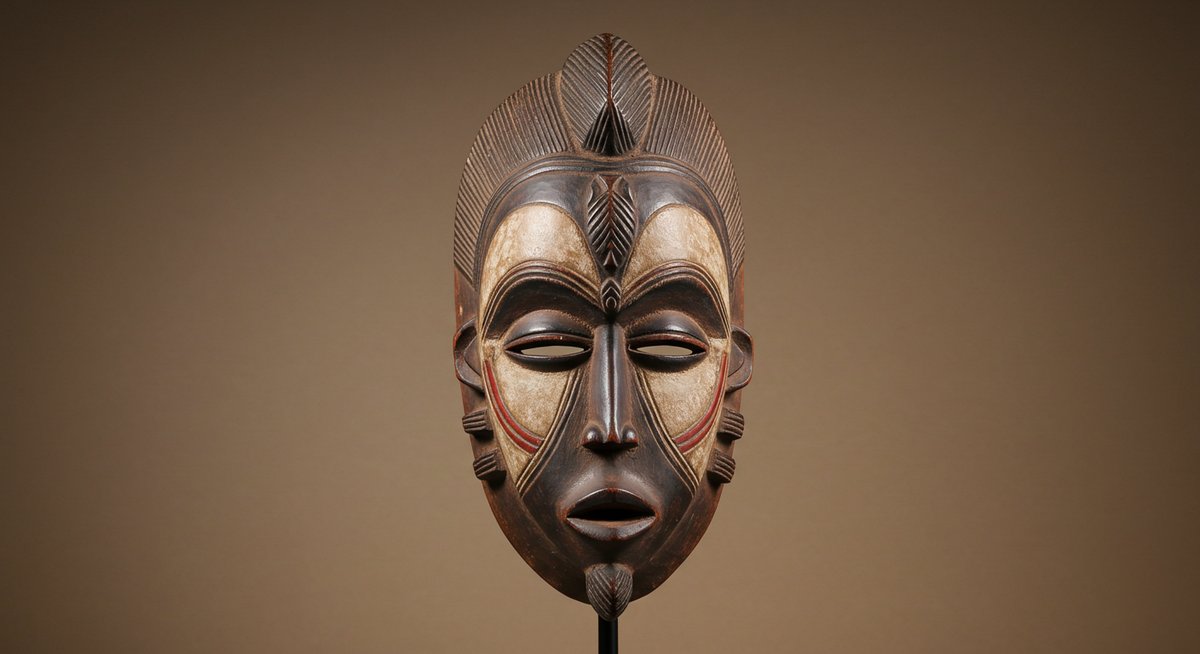

アフリカ部族のマスクと精神的意味

アフリカの部族社会では、お面は精神的な力を持つものとして扱われてきました。多くの部族で、お面が先祖や神々、自然の精霊とつながるための道具となっています。こうしたマスクは儀式やダンスに欠かせず、着用者と見ている人に特別な力やメッセージを与えると考えられています。

また、アフリカのマスクは材料やデザインにも地域性があります。木や金属、布などを組み合わせ、動物や人間の顔を模した大胆な造形が特徴です。お面の色や模様には、それぞれ守護や繁栄、豊作といった意味が込められており、社会の中で大切な役割を担っています。

ヨーロッパのカーニバルマスクの特徴

ヨーロッパでは、カーニバルや仮面舞踏会が盛んに行われてきました。特にイタリアのヴェネツィア・カーニバルは華やかな仮面で有名です。ここで使われるマスクは、装飾性やデザイン性が高く、金箔や羽根、宝石などがあしらわれています。

カーニバルマスクは、身分や性別、日常のしがらみから解放され、自由にふるまうためのものとされてきました。舞踏会やパレードで使われることで、人々は非日常を楽しみ、社交の場としての役割もありました。ヨーロッパのお面文化は、芸術と社交の場が融合した独自の発展を遂げています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

お面が持つ象徴と社会的役割

お面は単なる装飾品ではなく、変身や願い、社会のお祝いや儀式などさまざまな意味を持っています。その象徴的な役割を知ることで、お面文化の奥深さが理解できます。

仮面による変身とアイデンティティの表現

お面をかぶることで、人は自分以外の存在になれて、自分自身の殻を破ることができます。この「変身」は、お面文化の根本的な魅力のひとつです。たとえば能楽やカーニバルでは、着用者が神や精霊、別の人格に変化し、普段は見せない一面を表現します。

また、お面はそれぞれの地域や個人のアイデンティティを表す役割もあります。特定の模様や形は、どの部族や集団に属しているかを示し、社会の中での立場や役割が一目でわかるようになっています。お面を通じて、自分や集団の存在を強く印象づけることができます。

人々の願いや魔除けとしての意味

多くのお面には、災いを遠ざける魔除けや、豊作・健康・繁栄などの願いが込められています。祭りや年中行事で用いられるお面は、こうした願いを象徴し、地域の平和や安全を祈る役割を果たします。

たとえば日本の節分で使われる「鬼」のお面や、アフリカ部族のお面には悪霊を追い払う効果があるとされています。お面は単なる演劇道具でなく、社会の安心や共同体の連帯を築くための存在ともいえるでしょう。

祭礼や祝祭でのお面の使われ方

お面は世界中の祭礼や祝祭で重要な役割を持っています。祭りではお面をかぶった人々が町を練り歩き、歌や踊り、パフォーマンスを通じて豊作や厄払いを祈ります。

たとえば日本の伝統的な獅子舞や、ヨーロッパの仮面舞踏会、アフリカの儀式舞踊など、お面は人々を非日常の世界へ誘い、共同体の結束を強めます。地域ごとに使い方や意味は異なりますが、いずれも社会にとって大切な行事を彩る存在です。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

現代に受け継がれるお面の魅力

お面文化は現代においても新たな形で受け継がれています。伝統芸能だけでなく、アートや観光、趣味の世界でもお面の魅力が再発見されています。

伝統芸能や現代アートでの活用事例

お面は今も伝統芸能の大切な要素として活躍しています。能や狂言、各地の郷土芸能では、登場人物や精霊などを表現するためにお面が使われます。これにより、観客は現実を離れた物語の世界に引き込まれます。

さらに近年では、現代アートやパフォーマンスでもお面が取り入れられています。作家によるアートマスクの制作や、インスタレーションの素材として使われるなど、表現の幅が広がっています。お面は伝統と現代の橋渡し役として、新しい芸術の形を生み出しています。

世界のお面を展示するミュージアム

世界にはお面を専門に展示するミュージアムも多く存在します。これらの博物館では、地域ごとのお面のコレクションや、制作技法、歴史的背景などが紹介されています。

日本国内では「能面美術館」や「仮面ミュージアム」などがあり、海外ではメキシコやアフリカ、ヨーロッパ各地にもユニークなお面の展示館があります。実物を間近で見ることで、お面の造形や文化的な意味をより深く体感できます。

お面作り体験やコレクションの楽しみ方

お面は見るだけでなく、自分で作ったり集めたりする楽しみもあります。多くの博物館やワークショップでは、お面作り体験が開催されていて、素材や色使いを自由に選びながら自分だけの作品を完成させられます。

また、世界各国のお面を少しずつ集めていくコレクションも人気です。コレクションを楽しむポイントは、デザインの違いや素材、背景にある物語を調べてみることです。自宅に飾ることで、日常の中に各地の文化を感じられます。

まとめ:世界のお面が語る文化と芸術の多様性

お面は古くから人間の歴史や信仰、芸能と深く結びつき、今も各地で受け継がれています。地域ごとに異なる造形や意味を持ちながらも、人々の想いや願い、社会とのつながりを象徴しています。

現代でもお面は伝統芸能からアートまで幅広い分野で活用され、新たな価値が生まれています。世界のお面を知ることで、文化や芸術の多様性、人々の創造力の豊かさを改めて感じることができます。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!