一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

古今東西の神々を「最強」という視点で比べると、単純な力比べ以上に文化や役割、物語の文脈が見えてきます。それぞれの神が何を守り、何を象徴してきたかを理解すれば、なぜある神が強者と見なされるのかがわかります。本記事では多角的な評価基準を用いてランキング化し、各神の特徴や神話エピソード、現代作品での扱われ方まで丁寧に解説します。

最強の神ランキングを比較して見える真の強者たち

最強を語るには単純な力の比較だけでなく、影響力や役割、物語での立ち位置を併せて見る必要があります。ここでは総合評価を基に選ばれた上位の神々を紹介します。評価は神話の記述、伝承の広がり、象徴する概念の普遍性などを総合して判断しています。

総合で上位に入った神三名

総合順位で上位に入ったのは、ヴィシュヌ、シヴァ、ブラフマーの三柱です。インド神話の三位一体は創造・維持・破壊という宇宙運行の役割分担を体現しており、力の種類がバランスよく評価されました。ヴィシュヌは維持者として秩序と調和を守る能力、シヴァは破壊と再生を司る圧倒的な変革力、ブラフマーは宇宙の創造原理を掌握する観念的な全能性が強みです。

ヴィシュヌは多くの化身(アバター)を通じて世界に介入し、局地的な危機に対処する柔軟さがあります。シヴァは破壊神ながらヨガ行者や瞑想の象徴も持ち、個人と宇宙をつなぐ存在感が評価されました。ブラフマーは物語上の活動は少ないものの、創造という根源的機能の重みから高評価です。これら三柱は単独の力だけでなく、宇宙の秩序を保つために相互補完的に働く点でも総合力が高いと判断しました。

上位神に共通する能力と役割

上位に位置する神々にはいくつかの共通点があります。まず、単純な破壊力や攻撃力だけでなく、秩序形成や世界維持に関わる高い影響力が評価軸になっています。次に、物語の中で介入する頻度やアクションの多様性が高い点も特徴です。介入の手段が多彩であれば、実際の「強さ」の発揮場面も広がります。

また、象徴性の強さも共通点です。抽象的な概念(創造、時間、運命など)を司る神は、文化圏全体の価値観や世界観に深く結びつき、結果的にその強さが語り継がれやすくなります。さらに、多くの文化や後世の作品で再解釈・再評価され続けることも、実質的な「強さ」を裏付ける要素です。これらの共通点を踏まえ、単なる戦闘力以外の評価も重視しています。

ランキングで差が付いた決定要因

ランキングで差が出た主な理由は、役割の専門化と物語での実践度合いです。創造や秩序維持といった抽象的能力は高評価ですが、実際の神話での介入や戦闘描写が少ないとスコアが下がる場合があります。逆に戦闘シーンが豊富で具体的な力の描写がある神は、観察可能な強さで高評価を得やすくなります。

また、伝承の広がり方にも左右されます。広範囲の文化圏で語られる神は比較対象が多く、多面的に評価されるため総合点が上がる傾向があります。信仰や文学・芸術作品への影響、後世の解釈の多様性も決定要因で、それぞれの神の物語がどれだけ再解釈され続けたかがランキングに反映されています。

神話エピソードが示す強さの実例

具体的な神話エピソードを見ると、神の「強さ」がどのように物語化されるかがわかります。たとえばヴィシュヌのアバターが悪を矯正するエピソードや、シヴァが宇宙を破壊して再生をもたらす場面は、その能力の実行力を端的に示しています。これらは神の役割がどのように現実世界に影響を与えているかを物語で示す好例です。

各文化における戦闘や奇跡の描写も参考になります。トールの雷撃やオーディンの知恵の試練、イナンナの冥界下りなど、具体的な行為が神の性質を明確にします。こうしたエピソードは評価の根拠となるだけでなく、神々の個性や弱点を理解する手がかりにもなります。

現代作品での扱われ方と評価

現代の小説・漫画・ゲーム・映画では、神々はしばしば人間的な矛盾や葛藤を持つキャラクターとして描かれます。これは読者や視聴者が共感しやすくするためですが、同時に神の力量や役割が再解釈される機会にもなります。たとえばヴィシュヌやシヴァは道徳的ジレンマや関係性の中で力を発揮する場面が多く、現代的な英雄像として描かれることが増えています。

一方で、古典的な象徴性を重視する作品では神の超越性や畏怖感を強調するため、従来の物語に近い描写が維持されます。こうした扱いの差が、現代における神々の評価や人気に影響を与えています。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

ランキングの評価基準と比較方法

ランキングは単一の尺度で決められるものではありません。ここでは複数の評価軸を組み合わせ、客観性を確保するための方法論を用いました。史料の比較、物語の頻度、象徴性、現代への影響などを総合した点数化を行っています。

採点に使った評価軸の一覧

採点には主に次の評価軸を使いました。

- 介入頻度:神話や伝承での登場回数と影響度

- 力の多様性:攻撃・防御・創造・治癒など能力の幅

- 象徴性:文化的・宗教的な重要性と普遍性

- 伝承の広がり:地理的・時代的な拡散度

- 物語の決定力:神の行為が世界観に与えた変化の大きさ

これらを点数化して総合点を算出しました。

史料の信頼度と解釈の統一方法

史料の信頼度は、原典の近さや伝承の一貫性で評価しました。一次資料が豊富な神話は高評価となり、断片的な伝承や後世の創作が多いものは慎重に扱っています。解釈の統一は、同一伝承内での役割やエピソードの整合性を基準に行い、多様な学説を照合してバイアスを減らしました。

力の表現をどのように数値化したか

力の数値化は、直接描写された破壊力の度合いと、象徴的能力の影響範囲を組み合わせて行いました。戦闘シーンは具体的な結果を基に加点し、抽象的能力は文化的影響度や神話上の結果に基づいて評価しました。複数の評価者によるクロスチェックで安定性を確保しています。

同名神や多重伝承の扱い方

同名の神や地域ごとに差異がある伝承は、代表的な要素を抽出して統合的に評価しました。大きく異なる性格や役割を持つ場合は別系統として扱い、それぞれの伝承ごとに点数を付けて平均化する方法を採りました。

異文化間の比較で注意した点

文化ごとに神の「強さ」概念が異なるため、単純比較は避けました。戦闘力重視の文化と秩序維持を重視する文化では評価軸を調整し、役割の違いによる不公平が生じないように配慮しました。神の機能や象徴性の差を尊重しつつ、共通指標で比較できるよう正規化しています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

世界別に見る最強神の特徴

地域ごとに神の性質や強さの表現は大きく異なり、それぞれの文化背景が色濃く反映されています。ここでは主要な神話圏ごとの特徴を整理します。

インド神話の強者とその特徴

インド神話では神々が宇宙の根本原理や生活の細部まで深く関与するため、強さは機能性と象徴性の両面で評価されます。ヴィシュヌやシヴァ、ブラフマーの三柱は役割分担が明確で、力の種類が補完的です。アバターや化身を通じて局地的な問題解決を行う点も特徴的です。

宗教的実践や哲学的な影響も強さの評価に影響し、神の力は単なる破壊・攻撃だけでなく、カルマやダルマ(義務)と結びつく点が重要視されます。神の行為が倫理的・宇宙的秩序の維持に繋がるため、影響範囲が非常に広いと評価しました。

ギリシャ神話の戦力構成

ギリシャ神話では個々の神が人間的な性格や弱点を持ちながらも、特定の領域で強さを示します。ゼウスは天空と君臨の権威、ポセイドンは海と地震の力、アテナは戦略と知恵の優位性といった具合です。戦闘力自体は強力でも、神間の争いやヒーローとの関わりで力が相対化される場面が多いのが特徴です。

英雄譚や神々の対立を通じて力関係が描かれるため、個別エピソードの重みが評価に影響します。局地的な事件での介入が多く、万能性よりも専門性が強調されます。

北欧神話の戦闘描写と実力

北欧神話は戦闘や英雄的行為の描写が顕著で、トールやオーディンのように武勇や知恵での力が重視されます。ラグナロクのような終末的戦闘描写もあり、神々の力が世界規模の破壊や再構成と直結する点が特徴です。

一方で運命の概念(例えばウルズの糸)によって力が制約される面もあり、神々の万能性は限定されます。戦いの描写は具体的で視覚的な強さを示すことが多く、物語的鮮烈さが評価に寄与します。

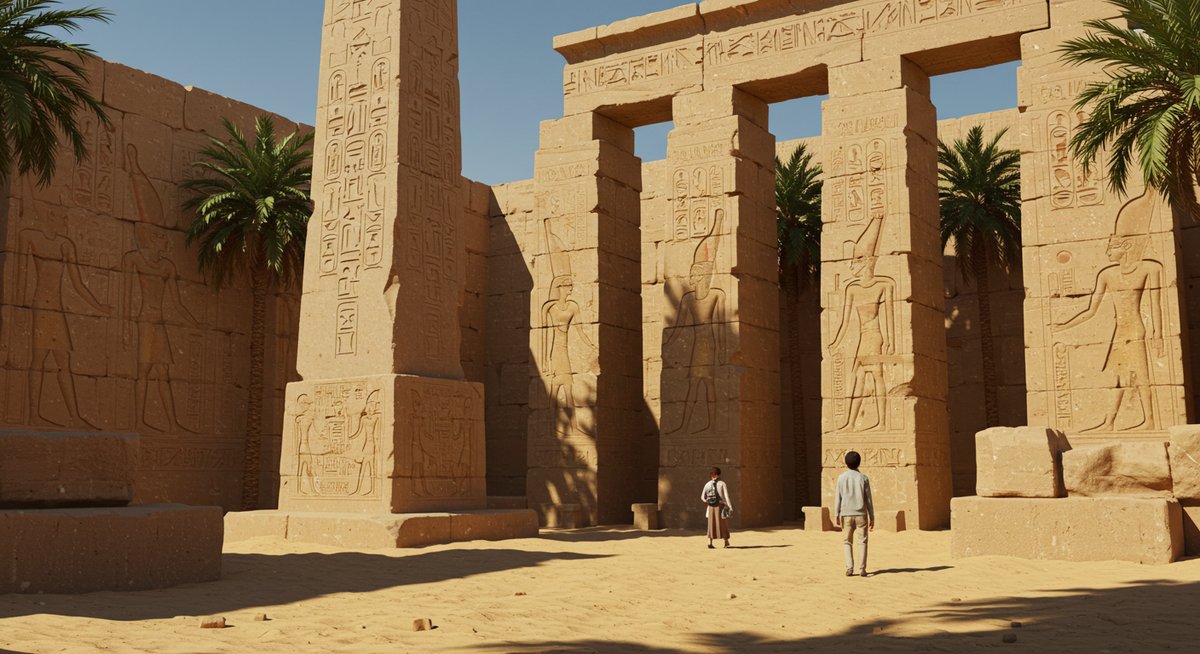

エジプト神話の神格と権能

エジプト神話では神が国家や王権と密接に結びつき、秩序(マアト)を守る役割が重視されます。ラーやオシリス、イシスなどは宇宙秩序や再生と深く関係し、象徴的な力が強調されます。神の力はしばしば王権正当化と結びつき、宗教儀礼を通じて現実に影響を与えてきました。

権能は儀式や象徴的行為を通して具現化されるため、物語的な戦闘描写は比較的少ない一方で、恒常的な秩序保持能力が高く評価されます。

日本神話における力の表現

日本神話では自然現象や土地神に関連する力の表現が多く、アマテラスやスサノオなどの物語は共同体の秩序や季節変化と結びついています。武力や破壊力よりも調和や祭祀による維持が強調される傾向があり、神の存在は生活のリズムや社会規範と密接に関係します。

また、神々の力は象徴的な行為や神話的エピソードを通じて反映されるため、抽象的な影響力が評価される点が特徴です。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

タイプ別で考える戦闘力と影響力

「最強」を評価するには神のタイプごとの強さの見方を整理することが有効です。ここでは創造神、破壊神、領域神、トリックスター型、器具による強化の観点で比較します。

創造神の全能性とその評価基準

創造神は宇宙や生命を生み出す役割を持ち、象徴的に最も根源的な力を持つと見なされることが多いです。しかし物語上の能動性が低い場合、実際の介入度で評価が下がることもあります。評価基準は創造行為の範囲、創造が世界に持つ継続的影響、そして神の存在が文化的にどれだけ根付いているかで判断します。

創造神の強さは抽象的で巨大ですが、直接的な戦闘描写と結びつかないため、総合評価では他のタイプとバランスを見る必要があります。

破壊神の力と世界観への影響

破壊神は世界の更新や浄化を担うため、圧倒的な破壊力が評価されます。しかし破壊の目的や再生過程も評価に含めることで、単なる破壊衝動と区別しています。シヴァやノルド系の破壊的存在は、終末論的な役割が強い場合に高評価を受ける傾向があります。

世界観への影響の大きさ、破壊がもたらす変化の規模と持続性が評価ポイントです。

自然神や領域神の強み

自然神や領域神は特定領域での制御能力が高く、局地的ながら実用的な影響力を持ちます。例えば海や嵐、農業を司る神は該当領域において絶対的な力を発揮します。こうした力は生活や社会構造に直結するため、地域社会にとって欠かせない存在と評価されます。

評価では領域支配の広さと持続力、生活への直接的影響を重視しました。

トリックスター型の強さの見方

トリックスターは正面衝突での力よりも知略や変化を起こす能力で強さを発揮します。イナンナやロキのような存在は秩序をかき乱し、新しい展開を生む触媒としての重要性があります。評価は破壊的側面だけでなく、変革の創出力や長期的影響を含めて行います。

神器や宝具が戦力に与える影響

神器や宝具は神の戦力を大きく増幅する要素です。槍、雷、輪などの象徴的装備はその神の能力を具現化し、物語上での戦闘力評価に直結します。神器の希少性や破壊力、象徴性が高ければランキングにも強く影響します。

ランキング詳細と注目の個別解説

以下ではランキング上位から中位までの個別解説を行います。各神の主要能力、代表的な神話エピソード、評価ポイントを紹介します。

第1位 ヴィシュヌ

ヴィシュヌは世界の維持者として、秩序を守る力と多様な化身により局地的問題を解決する能力を併せ持ちます。ラーマやクリシュナのようなアバターを通じて具体的な介入を行い、倫理的・社会的な秩序を回復する役割が強く評価されました。

文化的影響力が広範で、宗教的行為や文学、美術における登場頻度も高く、象徴性と実行力の両面で総合点が高いです。

第2位 シヴァ

シヴァは破壊と再生を司る存在で、世界の変革をもたらす能力が評価されました。ヨーガや瞑想、異形の儀礼的側面も持ち合わせ、単なる破壊者ではない多層的な性格が強みです。

ラウドロームの破壊やダンシャの破壊的行為など、宇宙規模の変化を引き起こす力が高く評価されています。

第3位 ブラフマー

ブラフマーは創造神として宇宙の根源的原理を持ちます。物語上での介入は少ないものの、創造という役割の重さから高評価となりました。概念的な全能性が評価軸を押し上げています。

第4位 トール

トールは雷や力の象徴として戦闘描写が豊富で、敵を叩きのめす具体的な力が評価されています。ハンマー・ミョルニルは神器としての破壊力と象徴性が強く、北欧神話内での地位も高いです。

第5位 オーディン

オーディンは知恵と戦略の神であり、戦いだけでなく知識の獲得や運命操作の能力が評価されました。ラグナロクにおける役割や詩神としての文化的影響も強みです。

第6位 ゼウス

ゼウスは天空と雷を司る最高神としての権威が強みです。ただしギリシャ神話では神々同士の競合や人間との関係が力を相対化する場面が多く、万能性では上位陣にやや劣る評価となりました。

第7位 ガイア

ガイアは地母神としての創造的・支持的力が評価されました。地球そのものを象徴する存在で、広範な影響力を持ちますが、戦闘的描写は少なめです。

第8位 セクメト

セクメトはエジプト神話の戦と破壊を司る女神で、その猛々しい戦闘性と疫病を操る力が評価されました。象徴的な恐怖と再生の力で独自の地位を占めています。

第9位 イナンナ

イナンナは愛と戦い、冥界下りの物語で知られるメソポタミアの女神です。トリックスター的要素と再生の力を持ち、物語上での影響力が評価されました。

第10位 カーリー

カーリーは破壊と解放を象徴するインドの女神で、恐るべき破壊力と同時に再生・救済の側面を持ちます。儀礼的・象徴的な役割が評価に反映されています。

ランキングから読み解く文化と強さのつながり

最強ランキングを通じて見えてくるのは、文化ごとに「強さ」の意味が異なる点です。ある文化では破壊力や戦闘技量が強さの象徴になる一方、別の文化では秩序維持や創造性、象徴的影響力が重視されます。ランキングは単なる力比べではなく、各文化が何を大切にしてきたかを映し出す鏡でもあります。

神々の強さを評価する際は、物語の文脈や象徴性、社会的役割を十分に考慮することが重要です。そうすることで、単なるランキング以上に深い理解が得られ、各神の持つ独自の価値と魅力を正しく読み取ることができます。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!