一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能面の種類と能楽における役割

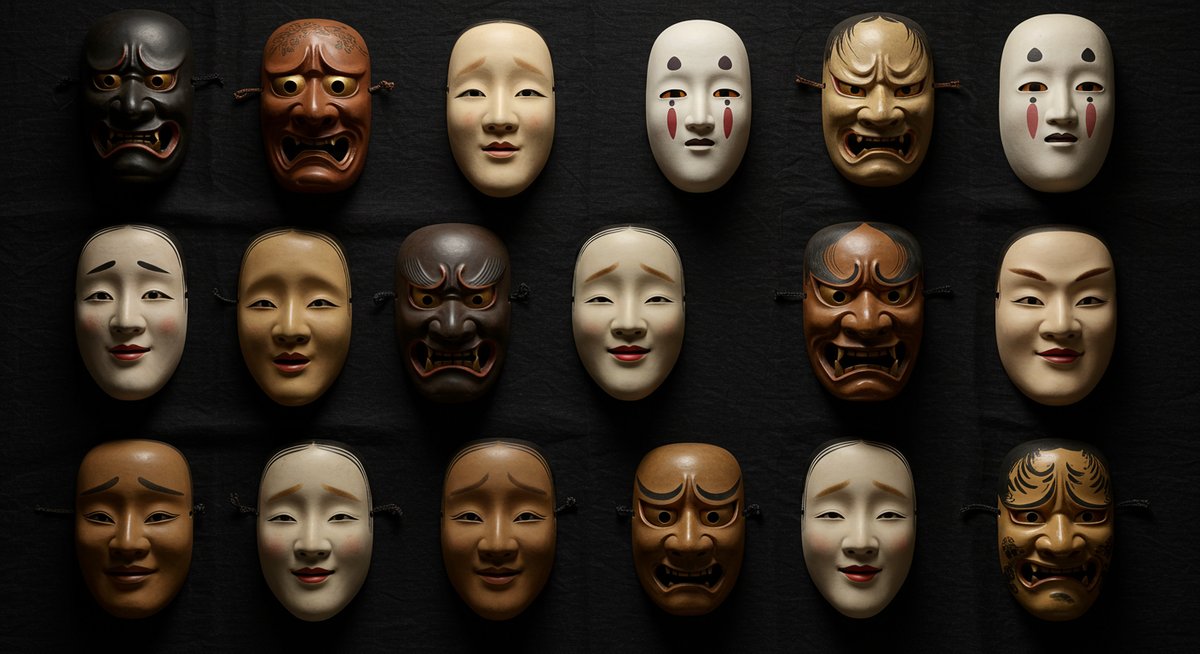

能面は能楽において欠かせない存在で、登場人物の性格や心情を表現する重要な役割を持っています。ここでは、能面の系統や代表的な種類について詳しくご紹介します。

能面の基本的な系統

能面は大きく分けて「男面」「女面」「老人面」「鬼面」「神面」「霊面」という系統があります。それぞれの系統は、登場人物の性別や年齢、立場や物語の役割に応じて使い分けられています。

男面は若い男性から壮年まで幅広く、女面は少女から大人の女性までさまざまな表情があります。老人面は、年老いた男性や女性を表した面です。また、鬼面や神面、霊面は、人間ではない特別な存在を演じる際に使われます。これらの系統を理解することで、能楽の世界観や登場人物の背景をより深く感じ取ることができます。

代表的な能面の種類と特徴

能面には、個別の名称がついた多様な種類が存在します。たとえば、男面では「小尉(こじょう)」や「中将(ちゅうじょう)」、女面では「小面(こおもて)」や「増女(ぞうおんな)」が有名です。

それぞれの面には特徴的な表現があります。たとえば小面は清楚で少女らしい柔らかな表情があり、増女は大人の女性らしい落ち着いた顔立ちです。また、鬼面では「般若(はんにゃ)」が有名で、怒りや嫉妬といった感情を強く表現しています。老人面には「翁(おきな)」や「尉(じょう)」があり、長寿や知恵を象徴しています。下の表に主な能面の種類と特徴をまとめました。

| 面の名称 | 系統 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 小面 | 女面 | 少女の清楚さ |

| 増女 | 女面 | 大人の女性らしさ |

| 般若 | 鬼面 | 怒りや嫉妬 |

能面と狂言面の違い

能面と狂言面は、見た目や役割に明確な違いがあります。能面は写実性を抑え、抽象的な美しさや象徴性が重視されます。観客の想像力を引き出すため、同じ面でも角度や光の当たり方でさまざまな表情に見えるように作られています。

一方で狂言面は、より写実的でコミカルな表現が多く、登場人物の性格や役割がはっきりと伝わるよう作られています。特に、動物や妖怪の面は狂言独自のものです。能面が静的で奥ゆかしい表現を求めるのに対し、狂言面は動きやすさと親しみやすさを重視しています。この違いを知ることで、能と狂言それぞれの魅力がよりわかりやすくなります。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

能面の歴史と発展の流れ

能面は長い歴史の中で独自に発展してきました。ここでは、能面の起源や時代ごとの特徴、現代における位置づけについて解説します。

能面の起源とルーツ

能面の起源は、日本古来の神事や仮面劇にまでさかのぼることができます。奈良時代や平安時代の雅楽や田楽、猿楽など、さまざまな舞台芸術の中で仮面が使われていました。

その後、14世紀ごろに観阿弥・世阿弥父子によって能楽が発展すると、現代に近い能面の形式が整えられました。初期の能面は、現在よりも写実的で自由な造形が多かったといわれています。こうした伝統の蓄積が、後の能面の芸術性や技術力の向上に繋がりました。

歴史的な変遷と時代ごとの特徴

室町時代には、能楽が武家社会の保護を受けて発展し、能面の造形や制作技法も洗練されていきました。この時期には名工の面打ち師が数多く登場し、現在まで伝わる名品が生まれました。

江戸時代に入ると、能楽は町人層にも広がり、能面の種類や表現も多様化しました。また、修復や模写の技術も発達し、名作が保存されるようになりました。明治以降は一時衰退の時期もありましたが、昭和に入ってからは再評価が進み、能面制作の伝統が守られています。

近現代における能面の位置づけ

現代の能面は、伝統芸能としての価値だけでなく、美術品や工芸品としても高く評価されています。専門の面打ち職人だけでなく、美術館や博物館でも能面が展示される機会が増えています。

また、ワークショップや体験型イベントなどを通じて、一般の人々にも能面の魅力が広がっています。近年は新作能や現代的な演出でも能面が使われることがあり、伝統と革新の両面から注目されています。こうした動きにより、能面は日本文化を代表する芸術の一つとして、国内外で親しまれる存在となっています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

能面の表現力と舞台での使い方

能面は静かな表情の中に豊かな感情を秘めており、舞台上で独自の表現力を持ちます。ここでは、能面が見せる奥深い表情や舞台での扱い方、直面の演技との違いを解説します。

能面が生み出す表情の奥深さ

能面の最大の魅力は、見る角度や光の当たり方によって表情が変化する点です。舞台上で演者が顔を傾けたり、歩き方を工夫することで、喜びや悲しみ、怒りや静けさなど、さまざまな感情が観客に伝わります。

このような多様な印象を与えるため、能面はあえて表情を簡素に作っています。目元や口元のわずかな曲線、彫りの深さによって、さまざまな意味合いが込められているのです。観客が自分の感じ方によって物語を想像できる点も、能面の奥深い魅力と言えるでしょう。

舞台上での能面の扱いと所作

能面をつけて舞う際は、通常の演技以上に所作が重要視されます。演者は面がずれたり、動きが不自然にならないよう、細かな動きや姿勢のバランスに細心の注意を払います。

また、能面は頭部にしっかりと固定して使用されますが、視界が制限されるため、足運びや位置取りには長年の修練が必要です。面の角度や首の動かし方によって、同じ面でも異なる感情を表現できるため、演者の技術が物語の伝わり方を大きく左右します。

能面と直面の演技の違い

能楽では、一部の作品で「直面(ひためん)」と呼ばれる素顔での演技が行われます。面をつけて演じる場合と比べ、直面は役者の表情や目線、微妙な動きを直接伝えることができます。

一方で、能面を使う場合は表情が固定されるため、身体の動きや全体の雰囲気で内面を表現する必要があります。直面と能面の使い分けは、演目や役柄によって決まっており、それぞれに独特の魅力があります。能面の静けさと直面の生々しさ、両方の演技を知ることで、能楽の奥行きがより深く感じられるでしょう。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能面制作の技と伝統技法

能面は熟練した面打ち職人によって一枚一枚、丁寧に手作業で作られています。ここでは、制作工程や素材、現代の制作活動についてご紹介します。

面打ち職人と制作工程

能面制作は「面打ち(めんうち)」と呼ばれる専門職人によって行われます。木材の選定から彫刻、彩色、仕上げまで、多くの工程を経て一つの面が完成します。

主な工程は以下の通りです。

- 木の選定と下絵の作成

- 木を粗く彫り始め、徐々に細部を整える

- 目や口、表情部分の彫刻

- 表面のなめらかさを整え、下地処理を施す

- 彩色や金箔、漆などで仕上げ

面打ちには長年の修練が必要とされ、師匠から弟子へと技術が受け継がれてきました。

素材や彩色のこだわり

能面は主に軽量で丈夫な桐や檜(ひのき)などの木材が使われます。これらの木は加工しやすく、長期間の保存にも向いています。木肌の状態や木目の出方によって、仕上がりの表情も微妙に変化します。

彩色には天然の顔料や漆が用いられ、人物の肌色や質感を自然に表現します。また、目や歯、眉など細部にもこだわりが見られ、完成度の高い能面ほど繊細な仕上がりになります。材料選びから彩色まで、職人の美意識と技術が随所に活かされています。

現代の能面制作と継承活動

現代でも能面制作は各地で受け継がれています。伝統的な技法を守りながら、新しい表現に挑戦する面打ち師も増えています。美術展やワークショップ、学校での体験教室など、幅広い活動が行われています。

また、能面制作の継承や保存を目的とした団体や研究会も活発に活動しています。若い世代への技術伝承や、海外への紹介も進んでおり、能面の文化的価値が見直されています。こうした取り組みにより、能面の伝統が次世代にも引き継がれていくことが期待されています。

まとめ:能面の種類と奥深い魅力を知ることで能楽をより楽しむ

能面は多様な種類と深い歴史、繊細な表現力を持つ日本の伝統芸術です。その役割や制作の背景を知ることで、能楽鑑賞がいっそう豊かなものになります。

能面を通じて物語の登場人物や演者の思いを感じ取ることで、能楽の世界観や美しさをより身近に味わうことができます。能面の魅力を知り、その奥深さに触れることで、能楽の新たな楽しみ方を見つけられるでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!