一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

大槻能楽堂とは歴史と特徴を知る

大阪を代表する大槻能楽堂は、伝統芸能である能や狂言が身近に楽しめる場所として、多くの人に親しまれています。ここでは、その歴史や施設の特徴について紹介します。

大槻能楽堂の創設と沿革

大槻能楽堂は大正14年(1925年)に創設され、近畿地方における能楽の拠点として長い歴史を刻んできました。創設者は能楽師・大槻家の先祖であり、現在に至るまで代々大槻家によって運営が続いています。創設当初は能楽の保存と普及を目的に建てられ、時代とともに建物や設備も少しずつ改良されてきました。

戦後の復興期には一時閉鎖されることもありましたが、その後の文化復興の流れに乗り、昭和43年に現在の地に再建されました。これにより、より多くの人々が能楽と触れ合える場所として再出発を果たしました。大阪市の都市文化の発展とともに、能楽の伝統もこの能楽堂から地域に広がっています。

施設の特徴とリニューアルのポイント

大槻能楽堂は、伝統的な能舞台の様式を守りながら、訪れる人が快適に鑑賞できるようさまざまな工夫が施されています。座席は約500席と中規模の規模で、舞台と客席の距離が近いことで、演者の息遣いや繊細な動きまで楽しめるのが特徴です。

また、2017年には大規模なリニューアルが行われ、バリアフリー対応のトイレやエレベーターも設置されました。音響設備も最新のものに刷新され、伝統美と現代的な使いやすさが調和しています。木の温もりが感じられる内装は、落ち着いた雰囲気の中で能楽を鑑賞したい方にも好評です。

他の能楽堂との違いと魅力

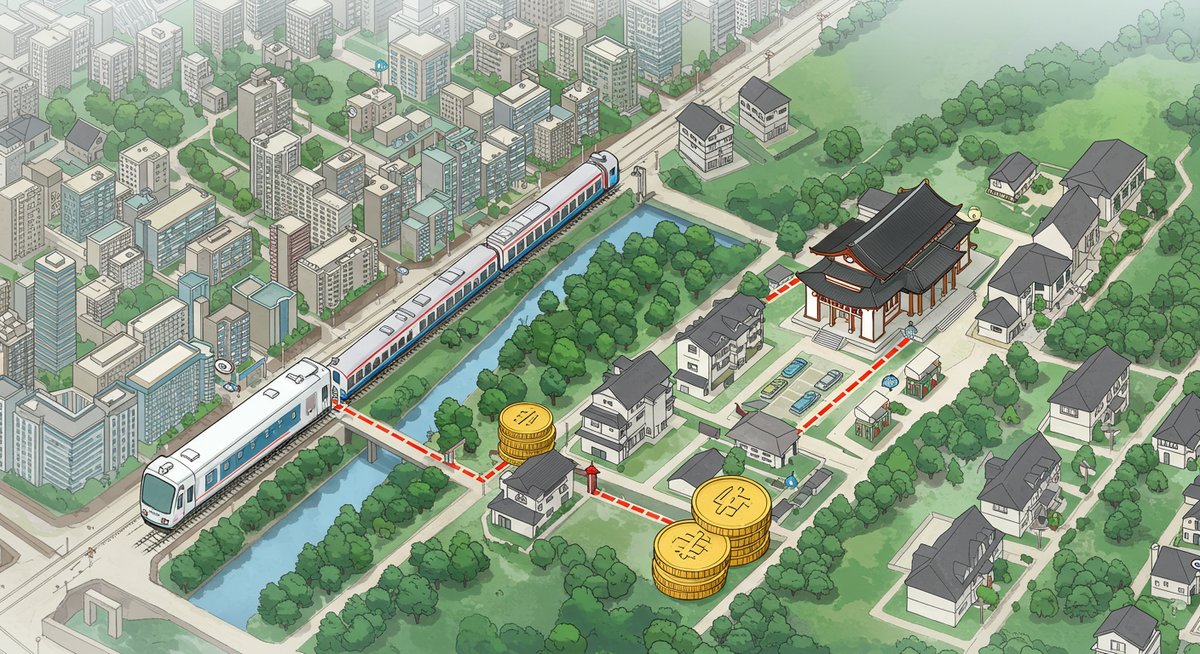

大槻能楽堂の最大の魅力は、アクセスの良さとアットホームな雰囲気です。大阪市中心部にあり、JRや地下鉄からの交通も便利なため、初めて能楽を鑑賞する方にも利用しやすい立地となっています。

他の能楽堂に比べて、演者やスタッフとの距離が近いことも魅力のひとつです。アットホームな空気の中で公演後に演者と交流できたり、初心者向けの解説付き公演が多い点も支持されています。家族や友人と一緒に、気軽に日本の伝統芸能に親しみたい方に特におすすめです。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

大槻能楽堂で楽しめる公演とイベント情報

大槻能楽堂では、定期公演やワークショップ、季節の特別企画など、幅広い催しが開催されています。ここでは、その見どころや特徴を紹介します。

定期公演と自主公演の見どころ

大槻能楽堂の定期公演は、毎月数回のペースで開催されています。定番の能や狂言の演目はもちろん、若手能楽師による斬新なアプローチの公演も人気です。解説付きの公演も多く、初心者でも物語や伝統の型が分かりやすいよう工夫されています。

自主公演では、伝統的な演目に加え、子ども向けプログラムや現代アートとコラボした催しもあります。たとえば能楽と現代音楽のコラボレーションや、親子で楽しめるワークショップなど、多彩な企画で観客を楽しませています。公演ごとに趣向が異なるので、何度でも足を運びたくなる魅力があります。

初心者向け能楽体験やワークショップ

能や狂言に初めて触れる方にぴったりなのが、能楽堂主催の体験イベントやワークショップです。実際に能面や衣装を手に取ったり、舞台での所作を体験できるプログラムが用意されています。能楽師の指導のもと、基本的な動きや掛け声を体験できるため、観るだけでは分からなかった魅力を実感できるでしょう。

定期的に開催されているワークショップでは、小さなお子様から大人まで、幅広い年代が参加しています。家族で参加することで、能楽への親しみを深められる点も好評です。見学だけでなく、能楽の世界を身近に感じられる貴重な機会となっています。

季節ごとのイベントと特別公演

大槻能楽堂では、季節に合わせた特別公演やイベントも開催されています。春や秋には「観桜能」「観月能」といった自然と能楽を楽しめる催しが人気です。屋外の庭園を活用し、四季折々の風情とともに伝統芸能が味わえます。

また、お正月やお盆などの節目には、家族で楽しめる特別プログラムが組まれることもあります。能楽だけでなく、関連する邦楽や舞踊の公演も行われるため、さまざまな日本文化を一度に体験することができます。季節やテーマごとに異なる公演内容を楽しみに訪れるリピーターも多いです。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

アクセスや周辺観光情報をチェック

大槻能楽堂までの行き方や便利な駐車場、さらに周辺の観光スポットやカフェ情報をまとめました。訪れる前にぜひチェックしておきましょう。

大槻能楽堂へのアクセス方法と駐車場情報

大槻能楽堂は大阪市中央区上町に位置し、主要な鉄道駅からもアクセスしやすい場所にあります。最寄り駅は谷町四丁目駅(大阪メトロ谷町線・中央線)で、駅から徒歩約5分です。また、JR大阪環状線の森ノ宮駅からも徒歩圏内で、さまざまな路線からアクセス可能です。

駐車場については、能楽堂専用の駐車場はありませんが、周辺にコインパーキングが複数あります。公共交通機関の利用が推奨されますが、車で来場する場合は近隣の駐車場情報を事前にチェックしておくと安心です。

表:主なアクセス手段

| 交通手段 | 最寄り駅 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 地下鉄 | 谷町四丁目駅 | 徒歩5分 |

| JR | 森ノ宮駅 | 徒歩12分 |

| バス | 上本町一丁目停 | 徒歩3分 |

周辺のおすすめ観光スポット

大槻能楽堂の周辺には、大阪城や歴史博物館など、観光や散策にぴったりのスポットが充実しています。能楽鑑賞の前後に立ち寄れる場所として定番なのが「大阪城公園」です。桜や紅葉の季節には多くの観光客で賑わいます。

また、「大阪歴史博物館」は、古代から近代までの大阪の歴史を分かりやすく紹介しており、家族連れにも人気です。時間に余裕があれば、近くの「難波宮跡公園」や、多目的ホールとカフェが併設された「クールジャパンパーク大阪WWホール」もおすすめです。

公演前後に立ち寄りたい飲食店やカフェ

能楽堂周辺には、おしゃれなカフェや和食店が点在しています。観劇の前に軽食をとりたい時や、公演後にゆっくり余韻を楽しみたい時に便利です。

たとえば、近隣には落ち着いた雰囲気の「和カフェ」や、地元食材を生かしたランチが評判のレストランがあります。カジュアルに利用したい場合は、ベーカリーカフェや駅近のコーヒースタンドも人気です。食事のスタイルや予算に合わせて選べるのも魅力のひとつです。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能楽堂での過ごし方と初心者ガイド

能楽堂で心地よく過ごすためのポイントや、観劇初心者が知っておきたいマナーやおすすめの演目を紹介します。

チケット購入と座席選びのポイント

チケットは公式ウェブサイトや各種プレイガイド、電話予約で購入できます。人気公演は早めに売り切れることもあるため、観たい公演が決まったら早めの予約がおすすめです。窓口販売の日程も事前に確認しておくと安心です。

座席選びについては、舞台全体が見渡せる2階席や、演者の表情や細かな動きまで間近で感じられる前方席が人気です。初めての場合は舞台全体が見やすい中央付近の席を選ぶと楽しみやすいでしょう。また、座席には靴を脱ぐタイプもあるため、公式サイトの案内で詳細をチェックしておくと良いです。

能や狂言の観劇マナーと服装

能楽鑑賞では、静かな環境が大切にされています。上演中の私語やスマートフォンの使用、写真撮影は禁止されています。演目によっては静寂の中で演者の所作や音楽を味わう場面も多いため、周囲への配慮が求められます。

服装には厳格な決まりはありませんが、フォーマルすぎず落ち着いた服装が好まれます。ジーンズや派手な色の服を避け、シンプルできれいめなスタイルを心がけるとよいでしょう。足元については、靴を脱いで入る席もあるため、脱ぎ履きしやすい靴を選ぶと安心です。

初めての人におすすめの演目や楽しみ方

初心者におすすめの演目には「羽衣」や「高砂」など、ストーリーが比較的分かりやすく、見どころがはっきりしているものがあります。これらは解説付き公演も多いため、初めてでも安心して鑑賞できます。狂言ではコミカルな内容の「棒縛」や「附子」などが人気です。

楽しみ方としては、事前にあらすじや登場人物を簡単に調べておくと、より深く内容を理解できます。また、公演当日に配布されるパンフレットや解説を活用するのもおすすめです。演者の動きや舞台装置の工夫に注目しながら、ゆったりとした時間を楽しんでみてください。

まとめ:大槻能楽堂で伝統芸能を身近に感じよう

大槻能楽堂は、大阪市の中心で日本の伝統芸能に触れられる貴重な場所です。歴史ある能楽堂で多彩な公演やイベントを体験し、日常から少し離れたひとときを味わってみてはいかがでしょうか。初めての方もリピーターも、能や狂言の魅力を改めて発見できる場として、ぜひ一度訪れてみてください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!