一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

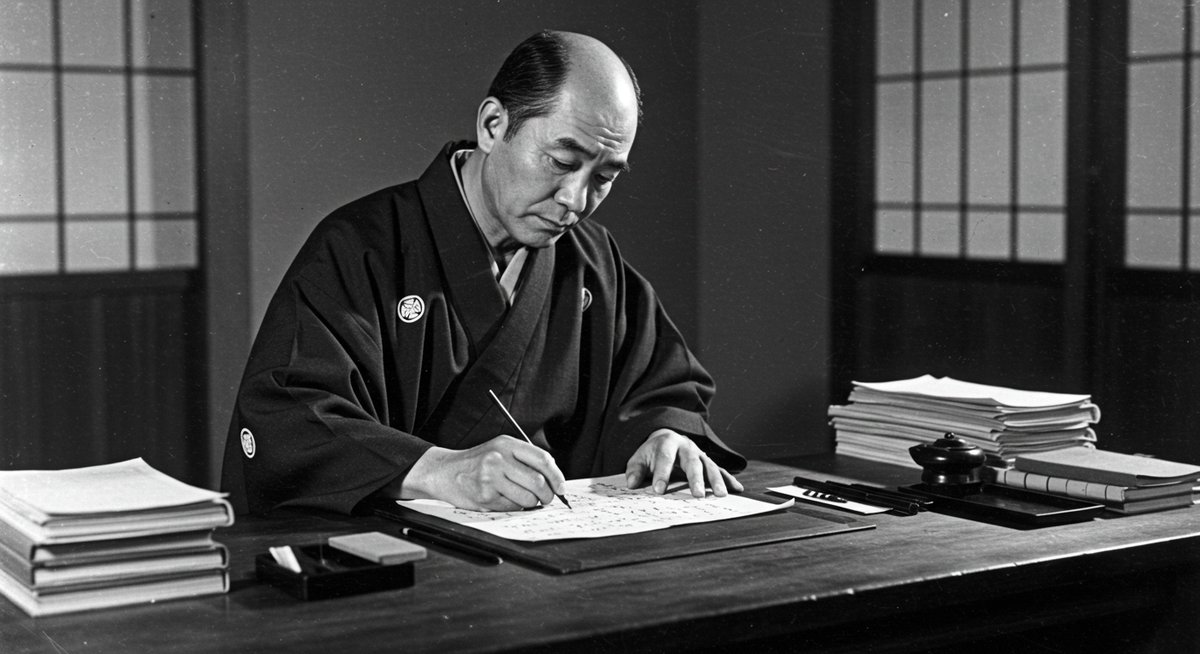

土岐善麿の生涯とその歩み

土岐善麿は、明治から昭和にかけて活躍した歌人・教育者であり、日本の近代短歌に新風をもたらしました。その多彩な人生は、文壇だけでなく教育や社会活動にも広がっています。

幼少期から青年期までの軌跡

土岐善麿は1885年、現在の愛知県に生まれました。幼少期は地方都市で育ち、家族や周囲の人々から誠実さや勤勉さを学びます。学校教育が広がる時代背景もあり、善麿は早くから学問に親しみました。

青年期には、東京帝国大学に進学し、文学や哲学に没頭します。この時期に多くの同世代の文学者とも出会い、強い刺激を受けて短歌の創作に取り組むようになりました。善麿の若き日の経験は、その後の創作活動に大きな影響を与えています。

歌人として活躍した戦前の活動

大学卒業後、土岐善麿は歌人として本格的に活動を始めました。当時、伝統的な短歌に変化をもたらそうとする気運が高まっており、善麿もその中心人物の一人となります。彼は、日常生活や社会の現実を短歌に詠み込むという、生活派と呼ばれる新しい潮流を担いました。

また、出版活動や同人誌の創刊を通じて、多くの若い歌人たちと交流を深めていきました。戦前期には、表現の自由を求めて様々な困難に直面しながらも、自らのスタイルを貫き通した姿が多くの人々に支持されていきました。

戦後における土岐善麿の社会的役割

戦後、土岐善麿は歌人としてだけでなく、教育や社会活動にも積極的に関わっていきます。新しい時代の価値観や人間観を短歌に取り入れながら、若い世代の育成にも力を注ぎました。

また、戦後の日本社会の再建に向け、教育機関の設立や社会福祉の推進にも携わります。善麿の活動は、文学表現の枠を超え、次世代に豊かな文化を伝えるための実践として評価されています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

土岐善麿と関わりの深い人物たち

土岐善麿の人生には、同時代の著名な文学者や社会人との交流が豊富にあります。互いに影響し合い、時代の文学や思想を切り拓いていきました。

石川啄木との交流と影響

石川啄木は、土岐善麿の青年期に出会った重要な人物の一人です。二人は大学時代に知り合い、詩や短歌だけでなく、人生観や社会問題についても深く語り合いました。

啄木の自由で率直な表現は、善麿にとって新鮮な刺激となりました。また、善麿自身も啄木へ影響を与え、文学の方向性に互いに反映されるような関係が築かれました。二人の友情と切磋琢磨の歴史は、今も多くの研究者に注目されています。

若山牧水や斎藤茂吉との関係

若山牧水や斎藤茂吉も、土岐善麿と同時代に活躍した短歌の巨匠たちです。特に、斎藤茂吉とは短歌の革新を目指す仲間として深い絆がありました。

この三者は、短歌の新しい表現やテーマについて議論を交わし、お互いに良きライバル・協力者となりました。文学サロンや歌会を通じて世代を超えた交流が実現し、現代短歌の基礎を築くうえで重要な役割を果たしています。

新聞記者時代の人脈と社会的活動

土岐善麿は、一時期新聞記者としても活動していました。この時代、さまざまな社会的事件や時事問題に直面し、幅広い人々と出会うことになります。

新聞記者として培った人脈は、善麿の社会的活動や教育分野での活躍にも活かされました。報道を通じて現実社会を見つめる視点は、歌人としての作品にも反映されており、時代を映す記録としても価値が高いとされています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

土岐善麿の代表的な業績と作品

土岐善麿の業績は短歌だけにとどまらず、作詞活動や新たなジャンルの創作にも広がっています。その多岐にわたる活動内容を具体的に見ていきましょう。

独自の短歌スタイルとわかち書きの意味

土岐善麿の短歌の特徴として有名なのが「わかち書き」という表記法です。これは、短歌の語句の区切りを明確に表すために、単語や区切りごとに間隔を空けて書く方法です。従来の短歌が漢字仮名交じり文で続けて書かれていたのに対し、この手法は意味の明確化や、リズム感の強調に繋がりました。

このスタイルは、現代短歌の視覚的な表現を豊かにし、多くの後進の歌人に影響を与えています。わかち書きによって、言葉の選び方や意味の解釈が自由になり、短歌の表現力が大きく広がりました。

校歌や作詞活動の広がり

土岐善麿は短歌以外にも、全国各地の学校の校歌や社歌の作詞も手がけました。彼の作詞は、親しみやすさと品格を併せ持つことで評価されています。

代表的な校歌の例としては、武蔵野女子大学(現・武蔵野大学)や多くの中学校・高等学校の校歌があります。校歌や社歌の作詞を通じて、地域社会や学生たちに誇りや励ましを届ける役割も果たしています。

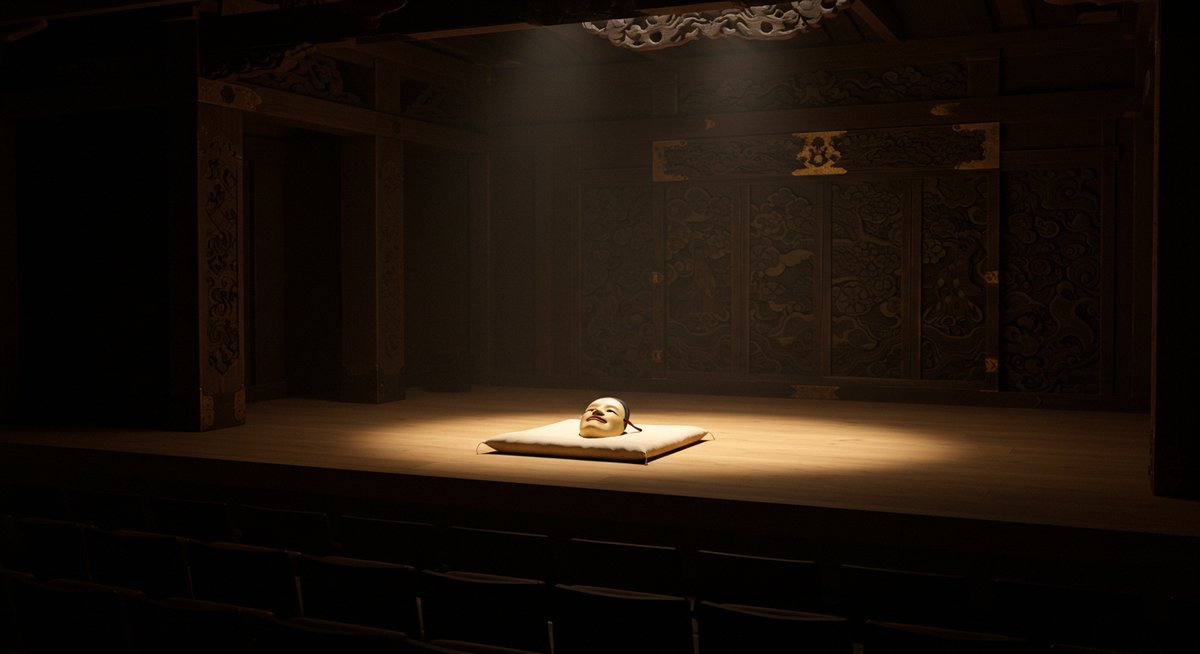

新作能や漢詩の和訳への取り組み

土岐善麿は伝統芸能にも関心を持ち、新作能の台本制作や、漢詩の和訳にも挑戦しました。新作能では、従来の能楽の形式を守りつつ、現代的なテーマや物語を取り入れています。

また、中国の古典詩を日本語に訳し、広く一般に紹介する活動も行いました。これにより、多くの人に漢詩の美しさや、異文化への理解を促すことができました。伝統と現代をつなぐ独自の試みは、土岐善麿の幅広い創造力を象徴しています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

土岐善麿の思想と現代への影響

土岐善麿の思想や活動は、現代の文学や教育、社会活動にも受け継がれています。その主要な側面に注目していきましょう。

生活派短歌の旗手としての意義

土岐善麿は、生活派短歌の代表的存在とされています。生活派とは、日常の出来事や感情を率直に短歌で詠む流派であり、善麿はその先頭に立つ旗手でした。

このスタンスは、仰々しさを避けて、誰もが共感できる作品を生み出すことにつながりました。生活の中のささやかな出来事や感慨を短歌に昇華させるその姿勢は、現代の短歌にも大きな影響を与えています。

武蔵野女子大学など教育分野への貢献

教育者としての土岐善麿は、武蔵野女子大学(現・武蔵野大学)などで長年教鞭をとり、教育の発展に尽力しました。学問だけでなく、人間形成や倫理観の育成にも力を入れ、学生からも高い信頼を得ていました。

また、全国の教育機関と連携し、詩歌教育の普及にも寄与しています。教育分野への取り組みは、彼の人生の大きな柱のひとつとなっています。

デジタルアーカイブや現代での評価

近年では、土岐善麿の作品や資料がデジタルアーカイブとして整理され、広く公開されています。これにより、研究者だけでなく一般の人々も手軽に善麿の業績に触れることができるようになりました。

また、彼の表現や思想は、現代短歌や教育界において再評価されています。新しい時代の読者にも届きやすい形でその価値が伝えられ、多くの人に影響を与え続けています。

まとめ:土岐善麿が現代に残した文化的価値と意義

土岐善麿は、短歌や教育、社会活動を通じて日本文化に豊かな遺産を残しました。彼の独自の表現手法や思想は、時代を超えて現代にも息づいています。

その業績は、文学の枠を超えて多くの分野に波及し、今もなお多くの人に影響を与えています。土岐善麿の歩みは、現代社会においても文化的価値と意義を持ち続けているといえるでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!