一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

天守閣は城の中心にそびえる建物で、歴史や建築に興味がある人にとって魅力的な存在です。外観や構造、使われ方には地域や時代による違いがあり、現地で実際に見ると細部に込められた工夫に気づきます。この記事では、天守閣の定義や歴史、構造の特徴、当時の役割、そして現代における楽しみ方まで、初心者にも分かりやすく丁寧に解説します。

天守閣とはどんな建物か分かりやすく解説

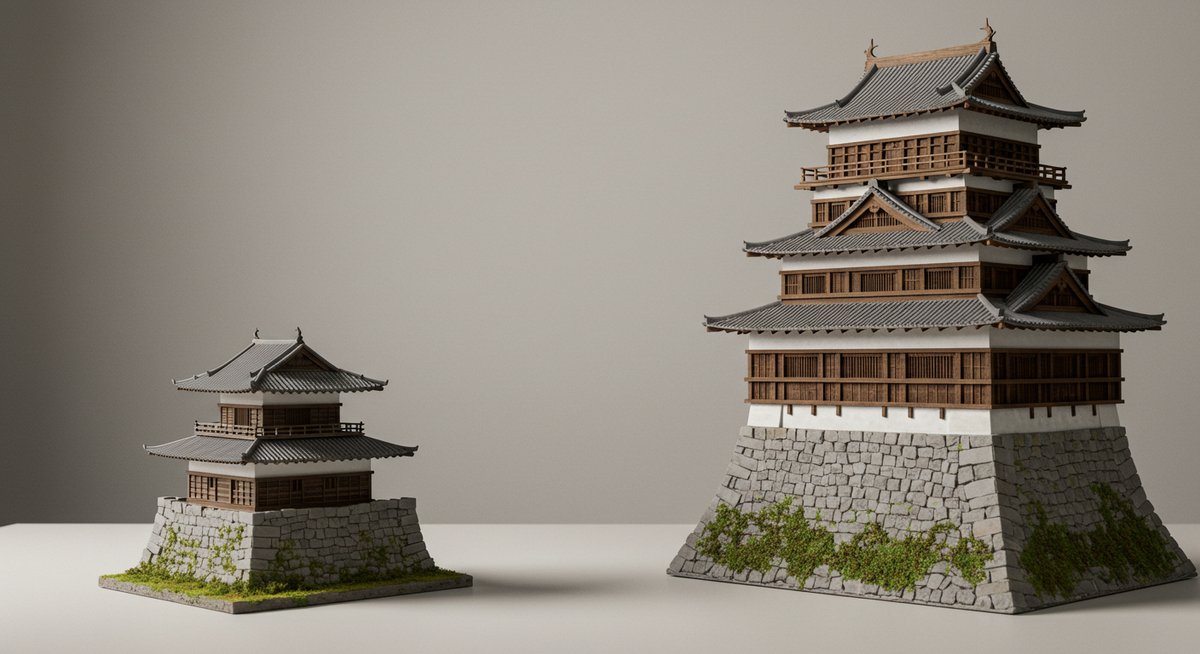

天守閣は城の中心に立つ高層建築で、戦国時代から江戸時代にかけて発展しました。単に見栄えの良い塔というだけでなく、防御・居住・象徴といった複数の機能を兼ね備えています。城主の権威を示す意味合いも強く、地域のランドマークとしての役割も果たしました。現在は現存するものと復元されたものがあり、それぞれに歴史的価値や見どころがあります。

簡単な定義

天守閣は城の中心部にある高い建物で、複数の階層を持つことが一般的です。石垣の上に建てられることが多く、外観の美しさと防御性を両立させています。内部には通路や階段、板間が設けられ、居住空間や物見台として利用されました。現代では城跡保存の対象となり、観光の目玉になっています。

天守と天守閣の違い

「天守」と「天守閣」は意味が近い言葉ですが、使われ方に微妙な違いがあります。天守は建物そのものを指すことが多く、天守閣は屋根や外観を含めた堂々とした形状を強調する表現です。日常ではほぼ同義で使われますが、学術的には構造や様式の違いを指す際に使い分けられることがあります。

どんな役割があったか

天守閣は主に三つの役割を持ちました。まず見張りや防御の拠点としての機能です。高い位置からの視界は敵の接近を早期に察知するのに役立ちました。次に居住や政務の場としての役割もあり、重要な会議や儀式が行われることがありました。最後に城主の権威を示す象徴として、威厳や財力のアピールにも使われました。

現存と復元の見分け方

現存天守は戦災や廃城令を免れて建物が当時のまま残ったものです。木造の柱や梁、傷み具合などが手がかりになります。復元天守は資料や図面に基づき再建されたもので、鉄筋コンクリート造のケースもあります。見分けるポイントは建築素材の表情、内部の構造(木組みか鉄筋か)、案内表示や公式説明です。観光地では復元か現存かを明記していることが多いので確認すると良いでしょう。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

天守閣の歴史を年表でたどる

天守閣は時代と共に形を変えながら発展してきました。戦国期の実戦的な塔から、江戸時代にかけて権威を示す豪華な建築へと変化しました。明治以降は解体や再建が相次ぎ、現代では保存と復元の議論が続いています。以下では起源から現代までの主な流れを年表的にわかりやすく追っていきます。

起源と初期の流れ

天守の起源は戦国時代にさかのぼります。当初は実用的な見張り台や小規模な櫓(やぐら)が中心で、戦闘のための機能が重視されました。各地の大名が城を拡張する中で、見栄えと防備を兼ね備えた高層建築が次第に整っていきました。15〜16世紀にかけて、石垣を高く積み上げ、その上に高層の建物を置く形式が普及しました。

安土城と信長の影響

織田信長が築いた安土城は天守建築に大きな影響を与えました。豪壮な七重の天守があったとされ、権威の象徴としての役割を強く押し出した例です。安土城以降、天守は単なる防御施設ではなく、政治的・文化的な意味を持つ建築へと発展しました。多くの大名が豪華な天守を築くことにより、地域ごとの様式や装飾も多様化しました。

江戸時代の変化

江戸時代になると戦乱が収まり、実戦的な機能よりも格式や象徴性が重視されるようになりました。幕府の統制下で城の築造や改修には許可が必要となり、派手な建築が抑制されることもありました。それでも各藩は天守の維持に努め、地域のランドマークとして保存してきました。この時代に多くの現存天守の基礎が形づくられました。

明治以降の扱われ方

明治維新後、城は軍用施設や不要物と見なされることが増え、多くが解体されました。廃城令や近代化の波で天守が失われる例が相次ぎましたが、一部は地域住民の努力で保存されました。20世紀に入ると史跡保護運動が起こり、復元事業や保存整備が進みました。戦災で失われた天守は戦後に復元される例も見られます。

現存天守が残った理由

現存天守が残った要因は複数あります。地域の地理的条件や戦災の影響が少なかったこと、地元住民や藩が取り壊しを避けたことが挙げられます。第二次世界大戦や明治期の解体を免れた天守は貴重な文化財として評価され、国や自治体の保護対象となりました。保存の背景には地域の誇りや観光資源としての価値も大きく影響しています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

天守閣の構造と形式を理解する

天守の外観や内部構造は多様で、時代や地域によってさまざまな形式が生まれました。代表的な形式には望楼型や層塔型、独立式や複合式などがあります。屋根の形や破風の装飾も見どころの一つで、建築的な工夫と美しさが融合しています。ここでは各形式の特徴を具体的に説明します。

望楼型の特徴

望楼型は上に向かって階数が減っていく塔状の形式で、各層に張り出しのある屋根を持つことが多いです。高さを出して見張りや視界確保を重視した設計で、外観に力強さが感じられます。内部は比較的簡素で、階段や狭い通路を使って上層へと登る構造です。視界を優先するため、窓や狭間(さま)を配置して防御機能も確保しています。

層塔型の特徴

層塔型は各層の屋根が重なり合うように見える優雅な形式です。装飾性が高く、城主の権威を示すための意匠が凝らされることが多いです。内部は広めの部屋が配置され、居住や儀礼の場として使いやすい作りになっています。屋根の曲線や破風の細工が見どころで、観光で訪れる際に写真映えするタイプです。

独立式と複合式の違い

独立式天守は単体で石垣上に建ち、周囲の建物と直接つながっていないタイプです。視認性が高く、象徴性が強いのが特徴です。一方、複合式天守は櫓や塀、渡り廊下などと連結して一体化した構成で、防御や動線に配慮した設計になっています。実戦を意識した城では複合式が多く見られます。

連結式と連立式の特色

連結式は複数の建物が渡り廊下や土橋でつながれて一つの構造を成す方式です。動線が確保され、戦時の防御や平時の機能分担がしやすい利点があります。連立式は独立した複数の天守や大きな櫓が並立する形式で、外観に迫力が出ます。どちらも景観や機能に応じた設計で、城ごとの個性を生んでいます。

屋根や破風の見どころ

屋根の曲線や破風の装飾は天守観察の醍醐味です。破風には家紋や龍虎などの彫刻が施されることもあり、美術的価値が高い部分です。瓦の葺き方や軒の反り具合も地域や時代で違いが出ます。屋根まわりは風雨にさらされやすいため、保存状態で復元の有無を判断する手がかりにもなります。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

天守閣の役割と当時の使われ方

天守は戦時・平時を問わず複数の役割を果たしました。見張りや防御だけでなく、居住や儀礼、そして権威の象徴としての側面もあります。実際の使われ方は城や藩の方針によって違いがあり、天守がない城も多く存在しました。保存や復元の考え方も含めて、当時の使われ方を見ていきます。

見張りと防御の機能

天守は高所からの見張り場として重要でした。遠くの敵の接近を早く察知できるため、油断を防ぐ役割がありました。また、窓や狭間からは鉄砲や矢で攻撃することができ、防御拠点としての機能も果たしました。石垣や堀と組み合わせることで、城全体の防御力を高める設計が一般的でした。

居住と儀礼の場面

天守は城主の居住や接客、儀礼の場としても使われました。重要な来客をもてなす場や、藩の公式行事を行う場所としての側面がありました。内部には座敷や文書の保管場所があり、政治的・行政的な中心になったこともあります。見た目の豪華さが対外的な印象づけにつながりました。

権威の象徴となった理由

高く立派な天守は城主の力や富を示す象徴でした。天守があることで領内の統治力や外部に対する抑止力を示す効果がありました。特に安土城以降、天守は単なる機能建築を超えて、政治的なメッセージを伴う存在になりました。地域のシンボルとして地域社会にも深く根づきました。

天守がない城の対応例

天守を持たない城も多く存在します。その代わりに大規模な櫓や多重の防御設備を整えることで機能を補っていました。天守がない理由は資金や地理的制約、幕府の政策など様々です。見学の際は天守だけで評価せず、全体の配置や櫓、門の構造も合わせて見ると城の性格がよく分かります。

復元や保存の考え方

復元は史料に基づく場合と、観光需要に応じた模擬復元の場合があります。保存は元の素材や工法をできるだけ残すことが重視されます。復元の際は実物通りの木造再建か、現代材料での模擬建築かで議論が分かれます。地域ごとの価値観や予算に応じて、最適な保存方法が選ばれています。

現代で天守閣を楽しむための観覧ガイド

現地で天守を楽しむには事前の情報収集と、見どころを押さえた見学がポイントです。現存天守と復元天守の違いを理解し、効率よく回ることで充実した観光ができます。撮影やアクセスのコツ、周辺観光との組み合わせ方も押さえておくと良いです。

代表的な現存天守一覧

代表的な現存天守には、姫路城、松本城、犬山城、彦根城、丸亀城、備中松山城などがあります。これらは江戸以前から残る貴重な例で、建築的価値や景観の美しさで人気があります。訪問前に開館時間や季節の行事を確認すると、より充実した見学ができます。

復元と模擬天守の見分け方

復元は史料に基づいて可能な限り忠実に再現されたもの、模擬天守は観光を目的に現代素材で建てられたものを指します。見分け方としては内部の構造(木組みの露出や古材の有無)、案内表示、建築年の表記があります。公式サイトや現地のパネルで詳細が案内されていることが多いので確認してください。

見学のコツと注意点

見学時は靴の脱ぎ履きが必要な場合があるので準備しておくと便利です。狭い階段や急な傾斜があるため、歩きやすい靴で行くことをおすすめします。混雑しやすい時間帯を避けるために、朝早めや平日の訪問が快適です。展示物には手を触れないなど、保存ルールを守ることも大切です。

写真撮影のポイント

外観撮影は光の向きに注意すると美しい写真が撮れます。朝夕の柔らかい光や、桜や紅葉と組み合わせると絵になります。内部はフラッシュ撮影が禁止されていることがあるので、事前にルールを確認してください。構図としては石垣を入れると城らしさが出ます。

アクセスと所要時間の目安

都市部からのアクセスは電車やバスが便利で、城近くに駐車場がある場合もあります。観覧は基本的に1〜2時間が目安ですが、展示をしっかり見る場合や周辺も散策する場合は半日ほど見ておくと余裕があります。交通機関の本数や季節の混雑状況も考慮して計画してください。

周辺観光と合わせる楽しみ方

天守見学の合間に城下町や博物館、庭園を巡ると理解が深まります。地元の食事や土産店を楽しむことで旅の満足度も上がります。季節のイベントやライトアップが行われることもあるため、公式情報をチェックして訪問計画を立てるとより充実した時間が過ごせます。

今日覚えておきたい天守閣のこと

天守閣は防御・居住・象徴という三つの役割を持ち、多様な形式と歴史を通じて日本の城文化を形づくってきました。現存天守と復元天守の違いを押さえ、現地ではマナーを守って観覧することが大切です。天守を訪ねることで建築の工夫や地域の歴史に触れられ、旅の楽しみが広がります。ぜひ近くの天守を実際に見て、その魅力を感じてみてください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!