一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

隅田川能のあらすじと背景を詳しく解説

隅田川は、親子の愛と哀しみを描いた能の中でも特に感動的な演目のひとつです。物語や背景を知ることで、より深い感動を味わうことができます。

隅田川能の物語と登場人物

隅田川の能は、我が子を人買いにさらわれた母親が、我が子を探し続けて歩く姿から始まります。旅の僧とともに、母親は遠く東国までたどり着き、隅田川の河原で悲しい事実と向き合うことになります。物語の中心となる登場人物は、子を探す母、偶然出会う旅の僧、そして幼い我が子(実際の舞台では子役ではなく形見や象徴で表されることが多い)です。

母親の悲しみや子を想う強い気持ちが、静かな舞台の中でじっくりと描かれます。旅僧との会話や地元の人々の証言を通じて、母親が少しずつ事実に近づいていく展開が、観客の心を引き込みます。物語の終盤では、母の深い悲しみが静かに描かれ、能ならではの余韻あるラストとなっています。

史実や伝承に基づく隅田川能の背景

隅田川の物語は、実際にあった出来事や古くから語り継がれてきた伝承をもとにしています。親子が生き別れとなり、母が子を探すという話は、平安時代や中世の説話などでもたびたび登場します。こうしたストーリーは、人々の涙や共感を呼び、長く語り継がれてきました。

また、隅田川という川自体も、江戸時代には人の往来や物流でにぎわい、様々なドラマが生まれる場所として知られていました。能の隅田川では、そうした歴史的な背景や土地のイメージが巧みに取り入れられています。これにより、物語はよりリアルで心に響くものとなっています。

能楽における隅田川の位置づけ

隅田川は、能の中でも「親子もの」と呼ばれるジャンルに分類され、心の奥深くに訴える名作です。数ある能の演目の中でも、母と子の再会と別れがテーマとなっている作品は多くありません。そのため、隅田川は特に重みのある演目とされています。

また、能楽全体の中でも、隅田川は感情表現や静けさを重視した作風で知られています。多くの演目が武士や神仏を主人公とするのに対し、隅田川は一般の女性が主人公という点でも異彩を放っています。こうした独自性が、今日にいたるまで高く評価されている理由のひとつです。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

隅田川能の見どころと演出の魅力

隅田川能では、舞台構成や演技、美しい音楽など、さまざまな魅力が詰まっています。その見どころを押さえることで、鑑賞体験がより深いものとなります。

観客を引き込む舞台構成と演技

隅田川能の舞台は、余計な装飾をほとんど排したシンプルな作りが特徴的です。これにより、登場人物の動きや感情がより際立ちます。母親が川辺を歩き回る様子や、旅僧との対話、地元の人々の語りなどが、静かな緊張感の中で進みます。

演技については、母親の悲しみを全身で表現する「シテ(主人公役)」の所作がとても重要です。感情を大きく表に出すことはありませんが、わずかな動きや表情、声の抑揚で観客の心を揺さぶります。演者の技量が作品の感動を左右するため、どの公演でもその表現力に注目が集まります。

母と子の情愛を描く感動の場面

隅田川能の最大の見どころは、母が子の霊と再会する場面です。現実では叶わなかった再会が、幽玄の世界でわずかの間だけ実現します。この場面では、母と子の魂が静かに触れ合い、言葉にできないほどの愛と哀しみが舞台全体に満ちあふれます。

観客は、母親の届かぬ思いに胸を打たれ、能の持つ静かな余韻に深い感動を覚えます。能ならではの抑制された演出が、逆に情感を強く伝えてくれるのが特徴です。初めて隅田川を観る人でも、この場面の美しさと切なさには心を動かされるでしょう。

幽玄な音楽と謡の効果

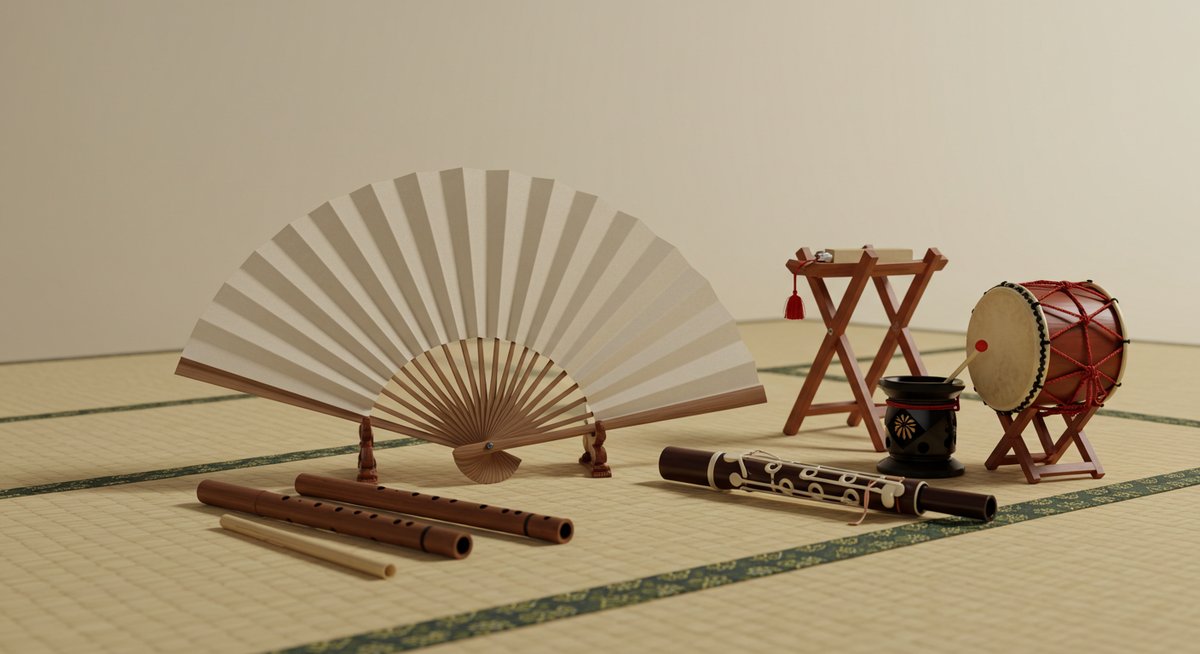

隅田川能の音楽も大きな魅力です。笛や小鼓、大鼓、太鼓が紡ぐ静かな音色、そして役者による謡い(うたい)は、物語を一層神秘的な雰囲気へと導きます。音楽は場面ごとに微妙に変化し、母親の心情や場の空気を巧みに表現します。

特に母親が子の霊を呼び求める場面では、謡いの響きが切なさを倍増させます。能楽の音楽は派手さはありませんが、聞く人の心にじんわりと染み込むような余韻があります。こうした幽玄な音楽が、隅田川の世界観をより深めています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

隅田川能の歴史的意義と派生作品

隅田川は、能楽史の中でも重要な位置を占めている作品です。その歴史的意義や、他の芸能・文学との関わりについて見ていきましょう。

世阿弥による創作と能楽史での重要性

隅田川は、能の大成者である世阿弥が創作したとされています。世阿弥は、能に「幽玄」や「余韻」といった美学を取り入れた人物です。その世阿弥による代表作のひとつが隅田川であり、親子の情愛と人間の悲しみを静かに描き出すことで、新たな能の表現を切り開きました。

隅田川は、能楽史においても大きな影響を与えました。これ以降、感情や心情の機微を繊細に表現する作品が増え、能がより芸術性の高い舞台へと発展していきました。世阿弥が残した名作のひとつとして、今でも多くの演者や観客に大切にされています。

隅田川を題材とした他の芸能や文学

隅田川の物語は、能だけでなく、他の芸能や文学作品にも取り入れられてきました。たとえば、歌舞伎や浄瑠璃(人形芝居)では、隅田川を舞台にした親子の物語がさまざまな形で演じられています。登場人物や筋書きにアレンジを加えながらも、親子の情愛や別離の哀しみといったテーマは共通しています。

また、近世から近代にかけては、隅田川を題材にした詩や小説も登場し、日本人の心に深く響く物語として広く親しまれてきました。このように、隅田川は芸能や文学を通じて現代まで長く語り継がれています。

派生作品や現代への影響

隅田川を原作とした派生作品は時代を超えて生み出されてきました。現代演劇やテレビドラマ、児童書などでも、隅田川の物語をもとにした作品が見られます。とくに、母と子の強い絆や切なさは、時代や世代を問わず共感を集めています。

また、隅田川能の上演は、海外でも評価されており、国際的な舞台で紹介されることもあります。普遍的なテーマや深い人間ドラマが、国や文化を超えて多くの人に受け入れられているのです。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

隅田川能をより深く楽しむためのポイント

隅田川能を初めて観る方や、より深く味わいたい方に向けて、知っておくと役立つ鑑賞のポイントをご紹介します。

初心者が知っておきたい鑑賞ガイド

能の鑑賞は難しそうに感じるかもしれませんが、隅田川には心を打つシンプルな魅力があります。ストーリーが分かりやすいため、初めて能を観る方にもおすすめです。あらかじめ簡単なあらすじや登場人物を把握しておくと、感情移入しやすくなります。

また、下記のポイントを押さえることで、より深く楽しむことができます。

- 母親役(シテ)の表情や所作に注目

- 舞台の静けさや余白に込められた感情を味わう

- 音楽や謡いの柔らかな響きに耳を傾ける

配役や演出の違いによって細かな表現が異なるため、同じ演目でも何度も楽しむことができます。

隅田川能にまつわる名言と教訓

隅田川の物語には、人生や親子の絆について考えさせられる示唆が多く含まれています。舞台の中で語られる言葉や、物語から感じ取れる教訓は、現代の私たちにも通じるものがあります。

例として、以下のような名言や教訓があります。

| 名言 | 意味 |

|---|---|

| 露と消えしは我が子なり | 人の命のはかなさ、母の深い悲しみ |

| わが子に会わんと願う心 | 親子の愛は時を超えて続くこと |

物語の中で語られるこうした言葉は、鑑賞後も心に残ります。

上演情報やおすすめの鑑賞方法

隅田川能は、全国の能楽堂や各地の伝統芸能イベントで上演されることが多い演目です。最新の上演情報は、各能楽堂の公式サイトやチケット販売サイトで確認できます。

おすすめの鑑賞方法としては、事前に解説付きの公演や初心者向けのトークイベントが併設された回を選ぶと、より分かりやすく楽しめます。また、字幕解説やイヤホンガイドを利用するのもおすすめです。能楽堂の静かな雰囲気の中で、隅田川の世界にじっくり浸ってみてください。

まとめ:隅田川能が描く親子の情愛と普遍のテーマ

隅田川能は、親子の深い情愛と人間の哀しみを静かに、そして奥深く描き出す名作です。物語や演出、音楽などを知ることで、一層心に響く鑑賞体験となるでしょう。時代を超えて共感を呼ぶ隅田川の世界を、ぜひ舞台で感じてみてください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!