一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

猩々とは何か伝統芸能で語られる存在の正体

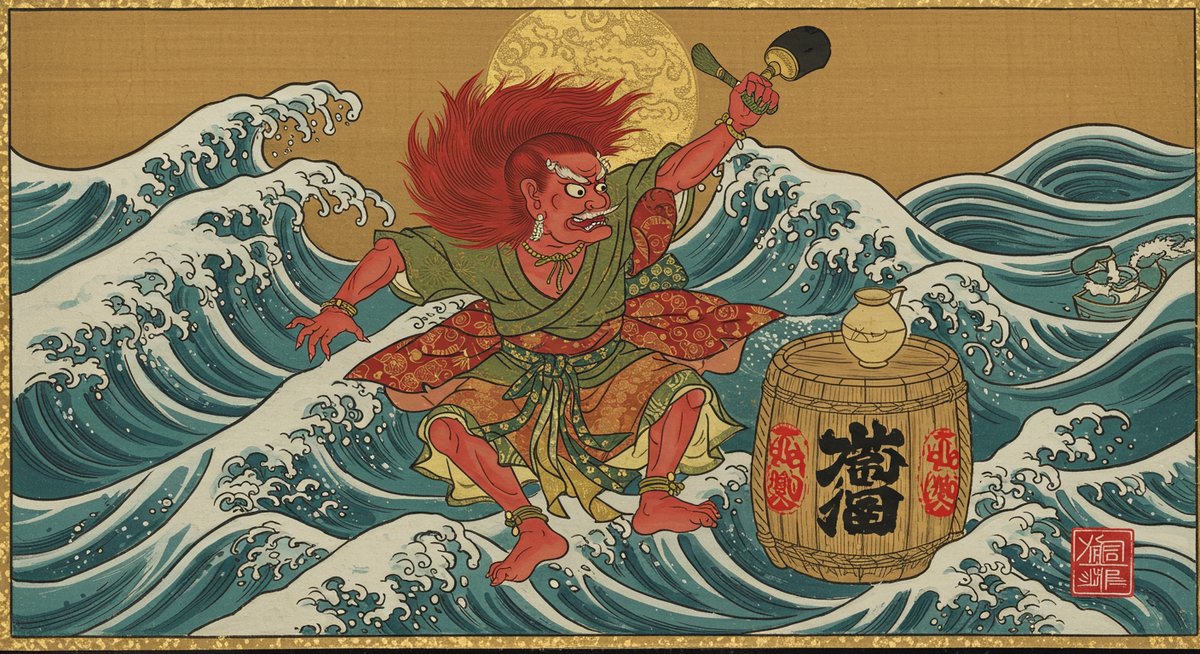

猩々は、能や民俗行事など日本の伝統芸能に頻繁に登場する伝説上の存在です。その姿や性格、伝わり方には多様な解釈があり、各時代や地域ごとに異なる意味を持っています。

猩々の起源と伝承

猩々の起源は中国の古い伝承にさかのぼります。中国では赤い毛を持つ不思議な生き物として語られ、酒を好み、人に福をもたらす存在とされてきました。これが日本に伝わる過程で、猩々はただの異国の動物から、より霊的で象徴的な存在へと発展していきます。

日本では、猩々は酒好きの精霊として知られるようになりました。多くの伝説で、猩々は人々の前に現れ、酒を酌み交わしながら幸運や長寿を与える存在として描かれています。地域や時代によって、猩々の姿や性格にも微妙な違いが見られるのが特徴です。

猩々が登場する文学や芸能

猩々は能や狂言などの芸能のほか、和歌や物語などの文学作品にも登場します。能の演目「猩々」では、主人公の猩々が酒を通じて人と交流し、祝福をもたらすストーリーが展開されます。

また、古典文学では猩々の明るい性格や非日常的な姿が、吉兆や繁栄のシンボルとして描かれています。近世以降も、浮世絵や芝居など幅広い表現の中で猩々は親しまれてきました。

猩々の性格や特徴

猩々の最大の特徴は、明るく陽気な性格と、鮮やかな赤い毛です。彼らは特に酒を愛し、酔って踊ることを無上の楽しみとしています。また、猩々は人々に福や長寿をもたらす存在として、多くの伝承で称賛されてきました。

その容姿は、赤い顔や長い毛、時に猿に似た姿で表されることが多いです。猩々の登場は場を華やかにし、宴や祝祭の象徴にもなっています。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

能の演目猩々の魅力と見どころ

能の演目「猩々」は、独特のストーリーと優美な舞、華やかな装束が融合した名作です。その見どころについて詳しくご紹介します。

能猩々のあらすじとストーリー展開

能「猩々」は、酒売りの高風と、酒好きの精霊である猩々の交流を描いた物語です。物語の前半では、親孝行な高風が猩々の予言によって酒屋を開き、繁盛する様子が描かれます。そして、ある夜、高風の前に猩々が現れ、一緒に酒を酌み交わします。

やがて猩々は高風の徳を讃え、祝福の舞を披露し、さらに酒が尽きることのない壺を授けて姿を消します。この物語は、親孝行や誠実な心が幸運を呼ぶという教訓とともに、祝祭的な明るさを舞台いっぱいに表現しています。

能猩々における舞や音楽の特徴

猩々の舞は、ゆったりとした動きと躍動感が共存した、独特の美しさがあります。特に酔って踊る場面では、リズミカルな足運びや、扇を使ったしなやかな所作が観客の目を引きます。

また、伴奏には笛や鼓(つづみ)、太鼓などの伝統楽器が使われ、静謐な中にも祝祭感が漂う音色が響きます。舞と音楽が一体となり、猩々の陽気さや神秘的な雰囲気を豊かに表現しています。

能猩々で使われる装束や面の美しさ

能「猩々」で注目されるのが、鮮やかな赤色の衣装と猩々面です。猩々面は赤い顔が特徴で、長い髪が流れるような美しい造形となっています。この面が舞台上で映えることで、猩々の超自然的な存在感が際立ちます。

衣装も華やかな赤や金色を中心に、豪華な刺繍や飾りが施され、舞台全体を明るく彩ります。これらの装束や面は、能の美術的な魅力を存分に感じさせる要素となっています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

日本各地に伝わる猩々の民俗芸能

猩々は能だけでなく、全国各地の祭りや民俗行事にも登場します。地域による猩々の伝承や、その文化的な広がりを見ていきます。

猩々祭りや行事の歴史

猩々にまつわる祭りは、長い歴史を持つものが多く、豊穣や無病息災を祈る行事として親しまれています。たとえば、兵庫県の猩々祭りでは、猩々役の人が町を練り歩き、子どもたちに厄除けの水をふりかける風習があります。

このような祭りでは、猩々が登場することで場が一気に華やぎ、地域の人々が一年の無事や豊作を願う大切な機会となっています。

各地の猩々伝説とその違い

猩々の伝説は、地域によって細かな違いがあります。たとえば、東北地方では猩々が川や泉の守り神として現れる話が伝わっています。一方、関西地方では、猩々が町の繁栄や子どもの成長を見守る存在として語られることが多いです。

このように、猩々はその土地ごとの風土や信仰に合わせて、多様なかたちで伝承されています。

猩々が地域文化に与えた影響

猩々は地域文化の中で、祭りや行事の主役として重要な役割を果たしてきました。猩々の登場によって、地域の人々が一体となり、伝統を守り続けるきっかけにもなっています。

また、猩々の赤い装束や踊りは、地域独自の芸能にも取り入れられ、後世に受け継がれる文化遺産となっています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

猩々が持つ多様な意味とその後の発展

猩々は古くから多様な意味を持ち、時代とともに新たな象徴や名前として広がりを見せています。その変遷を振り返ります。

猩々が生物名や色名に転用された背景

猩々の名前は、生物や色名にも転用されています。たとえば、「猩々緋(しょうじょうひ)」と呼ばれる鮮やかな赤色は、猩々の毛色にちなみ名付けられました。

また、オランウータンや特定のサルの一種を「猩々」と呼ぶこともあります。明るい赤や橙の体毛が共通するためです。猩々の特徴が言葉や命名の中でも生き続けている点が興味深いです。

芸術や現代文化における猩々の扱い

猩々は現代でも舞台芸術やアニメ、ポップカルチャーなどに登場します。たとえば、能楽や日本舞踊の舞台で猩々の舞が新たな解釈で演じられることがあります。

また、猩々をモチーフにしたキャラクターや工芸品も生まれており、その親しみやすさや祝福のシンボル性が現代の文化にも受け継がれています。

猩々を題材とした作品や関連用語

猩々を題材にした作品は数多くあります。能の「猩々」はもちろん、浮世絵や芝居でも猩々は人気の題材となっています。

関連用語としては、次のようなものがあります。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 猩々緋 | 鮮やかな赤色。猩々の毛色に由来する |

| 猩々面 | 能や祭りで使われる赤い顔の面 |

| 猩々踊り | 各地の祭りや行事で演じられる猩々の踊り |

まとめ:猩々が伝える日本の伝統と多様な文化的価値

猩々は伝統芸能や地域文化の中で、祝祭と幸福の象徴として長く愛されてきました。その多様な姿や意味は、時代を超えて人々の心に響き続けています。猩々を知ることで、日本文化の奥深さや多様性をあらためて感じることができます。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!