一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能猩々の魅力とあらすじを徹底解説

能「猩々」は、お酒と祝福をテーマにした華やかな演目です。独自の伝説や舞台美術も見どころとなっており、多くの人を惹きつけてきました。

能猩々とはどんな演目か

能「猩々」は、日本の伝統芸能である能の中でも特に人気のある演目のひとつです。この作品は、中国の伝説に登場する酒好きの想像上の生き物「猩々」と人間との交流を描いており、祝福や長寿、繁栄といった幸運をテーマにしています。物語はとてもわかりやすく、明るい雰囲気の中で進んでいくため、能に初めて触れる方も親しみやすい内容です。

また、この演目では、舞台全体が華やかに演出され、猩々の独特な動きや美しい衣装が観客を楽しませます。祝祭性が高く、祝い事の場や新しい門出に上演されることも多い演目です。能猩々は、能の魅力を味わうための入門としてもおすすめできる演目といえるでしょう。

猩々の物語の背景と伝説

猩々は、中国の古い説話集「晋書」や「太平広記」などに登場する伝説上の存在です。物語では、猩々は真っ赤な顔と髪を持ち、人間の言葉を話す知恵を持ちながら、酒を好む不思議な生き物として描かれます。猩々は酒の川に住み、誠実で心の清らかな人にだけ姿を現すといわれています。

この伝説は、日本に伝わる過程で酒と縁起のよい祝福の象徴として親しまれ、やがて能の演目に取り入れられました。物語の背景には、「誠実な生き方が幸運を招く」というメッセージが込められています。猩々は、その愛らしさと謎めいた存在感から、日本各地で民話や民俗芸能のモチーフとしても広がっています。

あらすじを分かりやすく紹介

物語の舞台は中国・揚子江のほとりに住む、誠実な酒売りの男のもとです。ある日、男の前に不思議な客・猩々が現れます。猩々は男の酒を買い、楽しげに飲み踊ります。男は猩々の正体を知りませんが、誠実に酒を売り続けます。

やがて猩々は、自分の正体を明かし、男の心の清らかさに感謝して「汲んでも尽きない酒壺」を贈ります。男はこの贈り物により豊かになり、皆から祝福されます。猩々と酒売りの交流を通じて、誠実な心と祝福の喜びが表現される、温かい物語となっています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

猩々に登場する主な人物と役割

能「猩々」には、猩々のほかにも物語を支える重要な登場人物が存在します。それぞれの特徴や役割に注目してみましょう。

主人公猩々の特徴と象徴

猩々は、赤い髪と顔を持つ伝説上の存在です。舞台に登場する猩々は、華やかな衣装と大きな動きで観客の目を引きます。猩々は酒を心から愛し、自由で無邪気な踊りを披露しますが、その裏には「清らかさ」「祝福」「長寿」といった意味が込められています。

また、猩々は人間の善良さや誠実さを見抜く存在として描かれます。見た目のユーモラスさとは裏腹に、物語の中では幸福をもたらす神聖な役割を担っています。猩々の存在自体が、幸せや豊かさの象徴として古くから親しまれています。

酒売りの人物像とストーリーでの役割

物語のもう一人の重要な登場人物が酒売りの男です。彼はとても誠実な性格で、正直に商売をし、誰に対しても分け隔てなく接します。猩々が現れたときも、普通のお客と同じように丁寧に接します。この誠実さが猩々に認められ、物語の転機となります。

酒売りの男は、猩々から「尽きない酒壺」を贈られることで報われます。その姿は、「誠実に生きることで幸運が訪れる」という教訓として多くの観客の共感を呼んでいます。特別な力を持たない普通の人が主人公となる点も、この演目の魅力のひとつです。

その他の登場人物とその関係性

能「猩々」には主に猩々と酒売りの男が登場しますが、演出や上演によっては、酒売りの親や町の人々、猩々の仲間などが登場することもあります。これらの人物は、物語を盛り上げ、舞台ににぎわいをもたらします。

また、猩々の舞を引き立てるため、囃子方(音楽を担当する演者)や地謡(物語を語る合唱隊)が重要な役割を果たします。これらの人物の関係によって、舞台全体が一つの祝祭的な空間となり、観客もその雰囲気に引き込まれていきます。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

能猩々の舞台美術と衣装の特徴

能「猩々」は、目を引く美しい舞台装置や衣装も大きな魅力です。細部にわたるこだわりが、幻想的な世界観を形作っています。

舞台装置や小道具のこだわり

能の舞台は装飾を抑えたつくりが一般的ですが、猩々の演目では酒樽や酒壺、水辺を表す青い布などが効果的に使われます。これにより、猩々が川辺で酒を楽しむ場面が印象的に表現されます。小道具はシンプルながらも、観客の想像力を刺激する役割を担っています。

また、盃や瓶子(へいし)などの酒器も重要な小道具です。役者が踊りや動きの中でこれらを扱うことで、物語に臨場感を生み出します。舞台装置や小道具は、派手ではありませんが、演出の工夫で物語の世界を豊かに広げています。

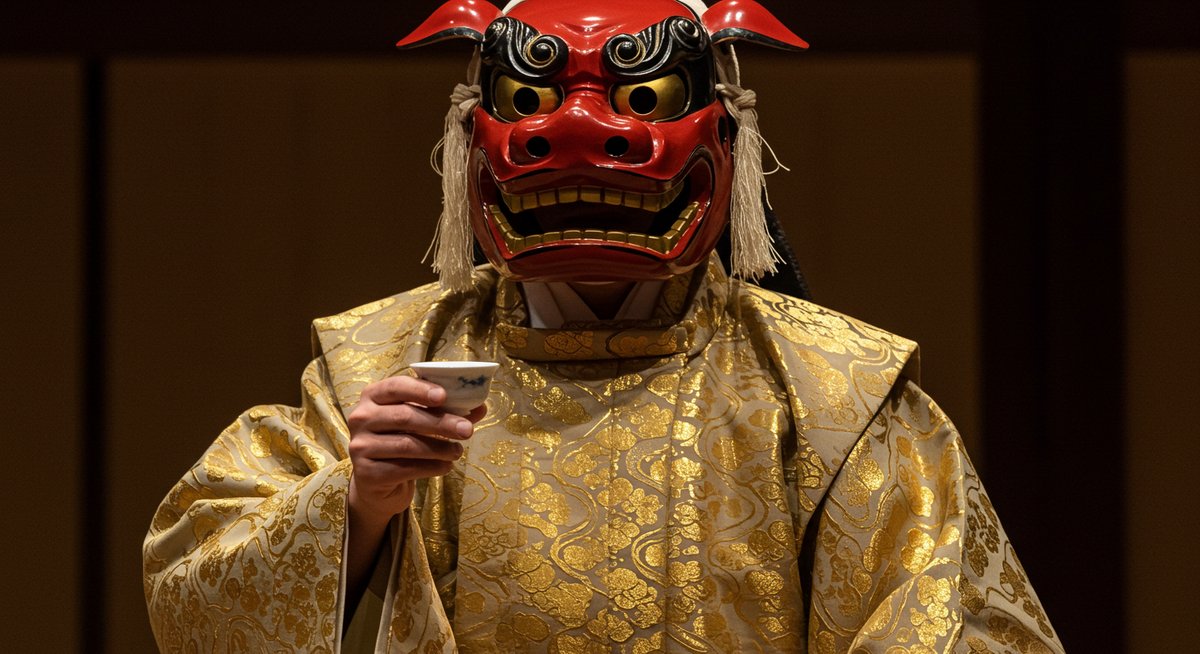

衣装や能面が表現する猩々の魅力

猩々の衣装は、真っ赤な長い髪と豪華な装束が特徴です。衣装には金や銀の糸が織り込まれ、祝祭の雰囲気を一層高めています。猩々の能面は、丸みを帯びた顔立ちに赤色が塗られ、子どものような純真さと神秘的な魅力を両立させています。

この独特な衣装と面によって、猩々の異世界的な存在感が際立ちます。衣装と能面の美しさは、能猩々が多くの人に長く愛されている理由のひとつです。観客は猩々の姿を通して、物語の祝福感や幻想性を強く感じ取ることができます。

舞踊や演出に見る猩々独自の見どころ

猩々の舞は、躍動感あふれる動きと優雅な手振りが特徴です。とくに「酒を汲む」「酔って踊る」といった動作が繰り返し取り入れられ、観る人も自然と楽しい気分になる工夫が施されています。

猩々の独特な動きは、他の能の演目には見られない明るさやユーモアを感じさせます。酒を飲んで陽気に舞う猩々の姿は、舞台全体を盛り上げ、祝福のムードを一層強く伝えます。踊りや演出の細やかさも、能猩々の見逃せない魅力です。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

猩々が伝えるメッセージと現代への影響

能「猩々」は、ただの酒の物語ではなく、誠実さや祝福といった普遍的な価値観を伝えています。現代でもそのメッセージは多くの人に響き続けています。

能猩々が象徴する酒と祝福の意味

猩々が物語で何度も酒を酌み交わすのは、単なる楽しみではなく、祝福や幸運の象徴です。古来より日本では、酒は神様への捧げものや、お祝いの席で使われる特別な存在でした。猩々が酒を通じて人々に喜びや長寿をもたらす姿には、「幸せを分かち合う」意味が込められています。

また、猩々が誠実な人にだけ現れることや、尽きない酒壺を贈る場面には、人を思いやる心や善き行いへの報いという日本的な価値観が映し出されています。これにより、能猩々は多くの人々の心に優しい感動を与え続けています。

日本各地に伝わる猩々の民俗芸能

猩々の物語は、能だけにとどまらず、日本各地でさまざまな民俗芸能や祭礼に取り入れられてきました。たとえば、静岡県の「猩々緋(しょうじょうひ)」や京都の「猩々狂言」など、土地ごとに特色のある猩々が登場します。

これらの民俗芸能は、以下のような形で現代にも受け継がれています。

- 地域の祭りでの猩々踊り

- 結婚式や節目の祝い事での猩々祝福

- 子どもの健やかな成長を祈る猩々の仮装

このように、猩々は地域社会と深く結びつき、人々の生活に彩りを添えています。

現代の舞台や関連イベントでの猩々

能猩々は現代でも数多く上演されており、国立能楽堂をはじめ全国の能舞台で鑑賞することができます。新春公演や祝賀行事、記念イベントなど、特別な日に選ばれることが多い演目です。

また、猩々にちなんだイベントやワークショップも各地で開催されています。観客が衣装を着て写真撮影を楽しんだり、猩々の舞を体験する企画も人気です。能猩々の温かなメッセージや華やかな踊りは、現代の人々にも新鮮な感動を与えています。

まとめ:能猩々の世界とその普遍的な魅力

能「猩々」は、誠実な心と祝福をテーマにした物語と、華やかな舞台美術や独自の踊りで多くの人に愛されてきました。猩々の存在は日本文化に深く根づき、民俗芸能や現代のイベントにもその影響が見られます。

祝いの席や人生の節目にふさわしいこの演目は、時代を超えて人々に幸福や希望を伝え続けています。能猩々の世界は、いつの時代も温かさと明るさに満ち、普遍的な魅力を放ち続けています。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!