茂山七五三の生涯が教えてくれる狂言の奥深さとは?その歩みと人間国宝までの道のり

茂山七五三が歩んだ狂言師としての軌跡に迫る|知られざる経歴や転機が明らかに

幼少期から舞台へと導かれた少年時代のエピソード

茂山七五三は、幼い頃から家族の舞台を間近で見て育ちました。狂言の家に生まれたことで、自然と稽古の場や舞台に足を踏み入れる機会が多かったのです。

最初の舞台はわずか4歳の時。この頃から、伝統芸能の世界に身を置くことが当たり前の環境でした。彼が舞台で感じた緊張や高揚感は、後の芸の根っこを作る大切な経験となっています。

サラリーマン経験がもたらした異色の視点と芸の深化

一度はサラリーマンとして一般企業に勤めていた茂山七五三。伝統芸能の家系にいながら、社会人としての経験を積んだことは、彼の人生の大きな転機でした。

この会社員時代に得た「社会の目線」や「現代人の感覚」は、その後の狂言にさまざまな影響を与えました。現代の観客が何を面白いと感じるか、どう演じれば伝わるかを考えるようになり、芸に深みが増したのです。

狂言師として名を馳せ人間国宝に認定されるまでのストーリー

茂山七五三は、サラリーマンを経て本格的に狂言の道に戻ります。舞台での積み重ねと挑戦が認められ、ついに人間国宝に認定されました。

この称号は、単に技術だけでなく、伝統を受け継ぎ広める姿勢や、若手への指導など多方面への貢献が評価されたものです。長い年月をかけて築いた信頼と努力が、現代の狂言界を支える力となっています。

茂山七五三の魅力が光る芸風とは?伝統と革新のバランスに注目

独自の演出や表現が生み出す茂山流の狂言の世界観

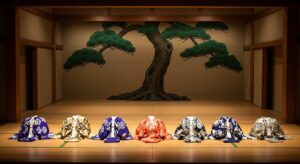

茂山七五三の舞台には、彼ならではの演出が散りばめられています。古典の型を大切にしながらも、語り口や間の取り方に現代的なアレンジが加わり、観客を引き込みます。

場面ごとに微妙に異なる表情や動きを使い分け、物語の奥行きを広げる工夫が随所に見られます。これにより、狂言の世界がより身近に感じられるのです。

古典を守りつつ現代にも通じるユーモアの秘密

茂山七五三の狂言は、伝統の枠の中で笑いを生み出す点が特徴です。古くからの台本に、現代のユーモアやウィットを自然に織り交ぜています。

たとえば、昔話の登場人物に現代的な言い回しを取り入れたり、観客の反応を巧みに拾う即興的なやりとりも見逃せません。こうした工夫が、世代を超えて愛される理由となっています。

茂山家ならではの家族共演や弟子たちへの継承の工夫

茂山家では、家族が一緒に舞台に立つことがよくあります。親子や兄弟で息の合った共演をすることで、世代を超えた伝統の流れを感じさせます。

また、弟子への指導にも独自の工夫があります。単なる技術の伝授だけでなく、舞台の心構えや観客との向き合い方まで丁寧に伝える姿勢が、次の世代にしっかりと受け継がれています。

茂山七五三が受けた主な受賞や栄誉から見る狂言界への貢献

旭日小綬章や京都市名誉市民など受賞歴とその意義

茂山七五三は、数々の受賞歴があります。代表的なものを表にまとめました。

| 受賞名 | 年 | 主な意義 |

|---|---|---|

| 旭日小綬章 | 2013年 | 伝統芸能の発展 |

| 京都市名誉市民 | 2018年 | 地域文化への貢献 |

これらの受賞は、狂言だけでなく日本文化全体への影響力が評価された結果です。

狂言の普及や若手育成など社会的活動の広がり

舞台活動にとどまらず、学校公演や海外公演なども積極的に行っています。これにより、若い世代や海外の人々にも狂言の魅力が伝わっています。

また、ワークショップや講演会を通じて、狂言の楽しさや奥深さを広く伝える努力も続けています。こうした活動が、狂言を知らない人たちにとって新しい窓口となっています。

狂言の未来に向けた茂山七五三のメッセージと影響

茂山七五三は、伝統を守るだけでなく「変わり続けることの大切さ」にも着目しています。新しい表現や企画に積極的に挑戦し、若手の育成にも力を入れています。

その姿勢は、多くの後進に影響を与え、現代の狂言界に新しい風をもたらしています。

まとめ:茂山七五三の生涯と芸が現代の狂言と伝統芸能に新たな息吹をもたらす

茂山七五三は、伝統と現代を行き来しながら、狂言の世界を豊かに広げてきました。その生き方や芸の深さは、これからも多くの人に刺激と勇気を与え続けることでしょう。