一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

殺生石とはどんな場所か

殺生石は、栃木県那須町に位置する歴史ある景勝地で、伝説や神話が息づいています。自然の風景と神秘的な雰囲気が、多くの観光客を惹きつけています。

殺生石の地理と基本情報

殺生石は、那須岳のふもとに広がる那須温泉郷の一角にあります。周辺は火山活動の影響を受けた独特の地質が特徴で、硫黄の強い香りが漂う岩場が広がっています。

この地は、噴気孔から絶えず硫化水素ガスが発生し、かつては動物や鳥が近づくと命を落とすことがあったとも伝えられています。現在では安全対策が整えられ、遊歩道や説明板が設けられているので、観光客も安心して散策することができます。

また、殺生石のまわりには自然遊歩道が整備されており、散策を楽しみながら、那須の雄大な自然と伝説の空気を感じることができます。

九尾の狐伝説と殺生石の関係

殺生石の最大の特徴は、九尾の狐伝説と深く結びついている点です。伝説によると、絶世の美女に化けた九尾の狐が正体を見破られ、この地で命を落とした際に石になったとされます。

この石が殺生石と呼ばれるようになった背景には、石自体が毒を発し、生き物の命を奪うと恐れられた歴史があります。九尾の狐が霊力を持っていたと信じられたことで、殺生石は日本各地の伝説や物語で重要な役割を果たしてきました。

伝説の舞台として、殺生石は日本文化や芸能にも影響を与え、多くの人々に語り継がれています。

殺生石周辺の見どころと観光スポット

殺生石周辺には、自然と歴史を楽しめるスポットが点在しています。まず、那須温泉神社は、歴史的な雰囲気を感じることができる場所です。参拝をした後、そのまま殺生石まで散策する人も多いです。

また、近くには湯本温泉があり、温泉街の風情とともに足湯や日帰り温泉が気軽に楽しめます。さらに、那須自然研究路という遊歩道も整備されており、四季折々の自然や野鳥観察ができるスポットとして人気です。

観光の合間には、地元のカフェやお土産店にも立ち寄ることができ、那須の特産品やグルメを楽しむこともおすすめです。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

殺生石に伝わる伝説と歴史

殺生石は、古くから数々の伝説や歴史的な出来事と結びついてきました。ここでは、九尾の狐伝説を中心に、さまざまな物語や歴史との関係を紐解きます。

九尾の狐伝説のあらすじ

九尾の狐伝説は、中国から日本に伝わる壮大な物語です。九本の尾を持つ美しい狐は、中国やインドでも悪事を働き、最終的に日本に現れたとされています。

日本では、九尾の狐は玉藻前(たまものまえ)という美女に姿を変え、天皇に近づいて国を混乱させたと伝えられています。しかし正体を見破られた後、那須野で討たれ、魂が石に宿ったと語られています。この石こそが殺生石です。

この伝説は、日本各地の能や歌舞伎、文学作品などにも取り上げられ、今も多くの人々の興味を集め続けています。

殺生石にまつわるその他の伝承

殺生石には、九尾の狐伝説以外にも多くの伝承があります。たとえば、石が割れて中から煙が立ち上るといった不思議な現象が語り継がれてきました。

また、僧侶や行者がこの地で修行を積み、石の霊力を鎮めたといった話も残されています。これらの伝承は、土地の人々が自然の脅威や神秘をどのように受け止めてきたかを伝えています。

近年では、殺生石が割れたというニュースが話題になり、改めて伝説や歴史に注目が集まりました。このように、変化する石の姿もまた新たな物語を生み出しているのです。

歴史上の事件や人物との関わり

殺生石は、歴史的な事件や人物とも深い関わりがあります。平安時代には、九尾の狐伝説が政治や宮廷社会に影響を与えました。特に、玉藻前として登場する人物は、多くの物語や芸能作品に登場します。

また、殺生石の周辺には古くから参詣者や修行僧が訪れており、江戸時代には観光地としても賑わいました。殺生石を訪れた武士や文人が詩や日記にこの地の印象を残していることからも、歴史的な価値がうかがえます。

このように、殺生石とその伝説は、時代を超えてさまざまな人々に影響を与えてきました。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

殺生石をテーマにした能や伝統芸能

殺生石の伝説は、日本の能や狂言、その他の伝統芸能にも幅広く取り入れられています。ここからは、その代表的な演目や表現について紹介します。

能「殺生石」のあらすじと魅力

能「殺生石」は、九尾の狐伝説を題材にした有名な演目です。物語は、僧侶が那須野に訪れ、殺生石の由来を知る場面から始まります。

僧侶が石に祈祷を施すと、九尾の狐の霊が現れます。狐の霊は、かつて悪事を働いたことと、その罰としてこの地に封じられたことを語ります。そして、僧侶の供養によって救われ、成仏するという流れで物語が進みます。

能舞台ならではの静謐な雰囲気や、美しい謡と舞が特徴で、九尾の狐の妖しさと哀しみが深く表現されます。日本の伝統芸能の中でも、幻想的で心に残る演目として愛されています。

殺生石を題材にした狂言や他の芸能

殺生石の伝説は、狂言や歌舞伎など他の伝統芸能にも取り上げられています。狂言では、九尾の狐や殺生石をコミカルな視点で描き出し、観客を楽しませています。

また、地元の民話や紙芝居、祭囃子など、より親しみやすい形で伝説が伝えられているのも特徴です。子どもから大人まで幅広い層が殺生石伝説に親しむことができるため、地域の文化振興にもつながっています。

このように、殺生石はさまざまな芸能を通じて語り継がれ、今もなおその魅力を発信し続けています。

現代に残る殺生石伝説の表現

近年では、殺生石の伝説が現代のメディアやアートにも取り入れられています。例えば、アニメや小説、ゲームなどで九尾の狐や殺生石がモチーフとして登場します。

また、観光地のキャラクターやご当地グッズ、イベントポスターなどにも、九尾の狐や殺生石のイメージが活用されています。こうした現代的な表現は、伝説をより身近なものにしてくれます。

幅広い世代が新たな形で殺生石伝説に触れており、地域の観光や文化の発展にも役立っています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

殺生石を訪れる際の楽しみ方

殺生石は、伝説や歴史に触れながら、自然やイベントも楽しめるスポットです。ここでは、訪問の際のポイントや季節ごとの魅力を解説します。

御神火祭などのイベント紹介

殺生石周辺では、年間を通じてさまざまな行事が行われています。特に有名なのが「御神火祭(ごじんかさい)」です。

【御神火祭の特徴】

- 毎年5月に開催

- 大きなたいまつで火を灯し、厄除けと地域の繁栄を祈願

- 地元の人々や観光客が参加できる

賑やかな行列や伝統的な衣装、炎のパフォーマンスが見どころです。地域の伝説や文化を体感できる貴重な機会となっています。

季節ごとのおすすめポイント

殺生石は四季ごとに異なる美しさがあります。春は新緑と桜が爽やかで、夏は涼しい高原の空気が心地よいです。

秋には紅葉が鮮やかに色づき、殺生石の岩場と樹々のコントラストが写真映えします。冬には雪景色の中に立つ殺生石が幻想的です。季節ごとの自然や気候を活かして、散策や写真撮影を楽しむのがおすすめです。

【季節別の楽しみ方】

- 春:桜や新緑、散策

- 夏:涼しい朝・夕の散歩

- 秋:紅葉散策、写真撮影

- 冬:雪景色と温泉

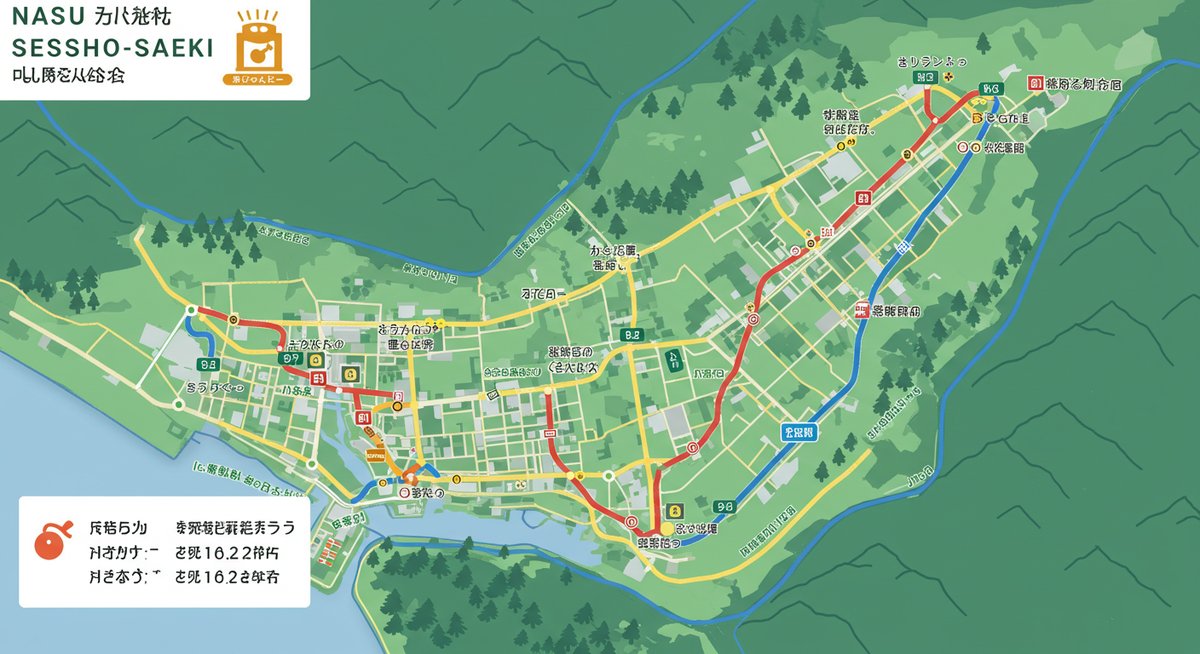

アクセス方法と周辺情報

殺生石へは、公共交通機関や車でアクセスできます。最寄りの駅は那須塩原駅で、そこからバスやタクシーで約40分です。自家用車の場合、近隣に駐車場があります。

【アクセスのポイント】

- 那須塩原駅からバス利用が便利

- 車の場合は那須ICから約30分

- 近くに観光案内所や売店あり

周辺には温泉宿や飲食店も充実しているので、観光の合間に休憩するのにも困りません。事前に宿泊施設や営業時間を調べておくと安心です。

まとめ:殺生石と伝説が紡ぐ日本の神秘と文化

殺生石は、自然の美しさと九尾の狐伝説が融合した、日本の神秘と文化を象徴する場所です。能や狂言などの伝統芸能や、現代のメディアにもその物語は息づいています。

訪れることで、古くから続く伝説や歴史、そして四季折々の自然を五感で感じることができます。殺生石を通して、日本の文化や伝説の豊かさをぜひ体験してください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!