一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能蝉丸の物語とあらすじを詳しく解説

能「蝉丸」は、盲目の琵琶法師として知られる蝉丸とその姉君との切ない関係を描いた演目です。その内容や背景、テーマについて詳しくご紹介します。

能蝉丸の基本情報と成立背景

能「蝉丸」は、室町時代に成立したと考えられている中世の能楽作品です。作者は不詳ですが、観阿弥・世阿弥の時代に成立した「世阿弥作」と伝えられることもあります。物語は平安時代の歌人、蝉丸の伝説に基づいており、彼が盲目の運命を受け入れ、琵琶を弾きながら京の逢坂山にこもる姿を描いています。

この演目は、貴族社会の家族関係や運命観、仏教的な無常観を色濃く反映しています。特に「逆境への適応」や「家族の絆」といったテーマが、能ならではの静かな美しさとともに表現されています。成立背景には、当時の社会不安や仏教思想の浸透が影響しているとも考えられています。

蝉丸のあらすじと物語の流れ

「能蝉丸」のあらすじは、盲目の蝉丸が父から山に追放され、逢坂山の庵で暮らすところから始まります。姉君は心の病を患い、さまよいながら弟の元を訪れます。姉と弟が再会する場面は、能の中でも特に情感あふれる場面とされています。

二人は一時的に心を通わせますが、姉君はやがて再び山を下ります。蝉丸は変わらず庵に残り、琵琶を弾きつつ静かに生きることを選びます。物語は大きな事件や奇跡ではなく、家族の出会いと別れ、そして静かな受容で完結します。この流れは、能特有の余韻と深い感情の動きを生み出しています。

能蝉丸が描く家族愛と運命のテーマ

「能蝉丸」では、一家のなかでの愛情や絆が深く描かれています。たとえば、盲目となった蝉丸を庵に追いやる父の決断は冷たいものにも見えますが、そこには時代背景や身分社会における苦悩が隠されています。

一方、姉君は心の病を抱えながらも弟への思いを断ち切ることができず、逢坂山をさまよいます。二人が再会し、短い時間を共に過ごす場面は、運命の非情さと家族愛の切なさを象徴的に表現しています。運命を受け入れる姿を通じて、人間の強さや優しさが感じられる点が、この作品の大きな魅力となっています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

能蝉丸に登場する人物とその特徴

能「蝉丸」には、蝉丸本人を中心に、姉君や補佐役など、物語を支える登場人物が存在します。それぞれの人物像や役割について解説します。

蝉丸本人の人物像と伝説

蝉丸は、平安時代の実在したとも伝わる歌人で、盲目の琵琶法師として語られてきました。能の中では、幼いころに盲目となり、父の命で逢坂山の庵に住むことになります。琵琶の名手であり、静かながらも運命を受け入れる強さと優しさを持った人物像が浮かび上がります。

また、蝉丸本人は百人一首にもその歌が選ばれるほどの歌人とされ、伝説が重なり合いながら多くの物語や伝承に登場しています。能では悲劇の主人公として描かれつつも、深い人間性と穏やかな精神が強調されています。

姉君の存在と物語への影響

蝉丸の姉君は、精神的な病に苦しみつつ弟を思い、山中をさまよう重要な登場人物です。姉君は名を持たず、「逆髪(さかがみ)」とも呼ばれ、異形の姿で現れます。弟への思いが、物語の中心的な動機となっており、出会いと別れの場面では、姉弟の絆や切ない感情が強く表現されています。

姉君の存在は、家族のもつれや不遇な運命の象徴としても機能しており、彼女が蝉丸を訪ねることで物語が大きく動きます。また、彼女の苦悩が観客の共感を呼び、物語全体に深い余韻を残しています。

補佐役や周囲の登場人物の役割

能「蝉丸」には、蝉丸の世話をする従者(下人)や、姉君に付き添う侍女といった補佐役も登場します。これらの人物は、主人公たちの身の回りの世話をしたり、物語の進行を助ける役割を担います。

また、こうした補佐役の存在により、蝉丸や姉君の孤独や弱さがより鮮明に浮かび上がります。以下のような役割があります。

- 蝉丸の世話をする従者:庵での暮らしを支え、物語冒頭の案内役となる

- 姉君の侍女:姉君の迷いと苦しみを語ることで、観客に状況を伝える

- その他の使者:必要に応じて場面転換や情報の補足を担う

これらの登場人物がいることで、物語の世界観がよりリアルに感じられます。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

能蝉丸の上演史と現代での取り組み

能「蝉丸」は、長い歴史の中でさまざまな形で上演されてきました。その上演史や現代における取り組みについてご紹介します。

歴史的な上演と自粛問題の経緯

能「蝉丸」は、成立以降、宮中や武家、寺社の儀式などで繰り返し上演されてきました。しかし、江戸時代には内容の一部が「公家の不幸」を暗示するとして、自粛される時期がありました。盲目や心の病といったテーマが、当時の社会通念と合わないとみなされたことも関係しています。

また、家族内の不幸や運命の過酷さを描く点から、祝い事や祝祭の席では避けられることもありました。現代に至るまで、内容や上演のタイミングについては慎重に考慮されることがあります。

現代における能蝉丸の公演事例

現代では、能「蝉丸」は伝統芸能団体による定期公演や、特別な記念公演などで上演されています。たとえば、国立能楽堂や各地の能楽殿での上演が定期的に行われており、その都度解説や現代語訳を交えて、多くの観客に親しまれています。

また、演出面では音響・照明の工夫や、視覚障害者の方への配慮など、現代的なアプローチも取り入れられています。学校教育や地域文化事業の一環として上演されることもあり、能「蝉丸」は多様な形で現代社会に根付いていることがわかります。

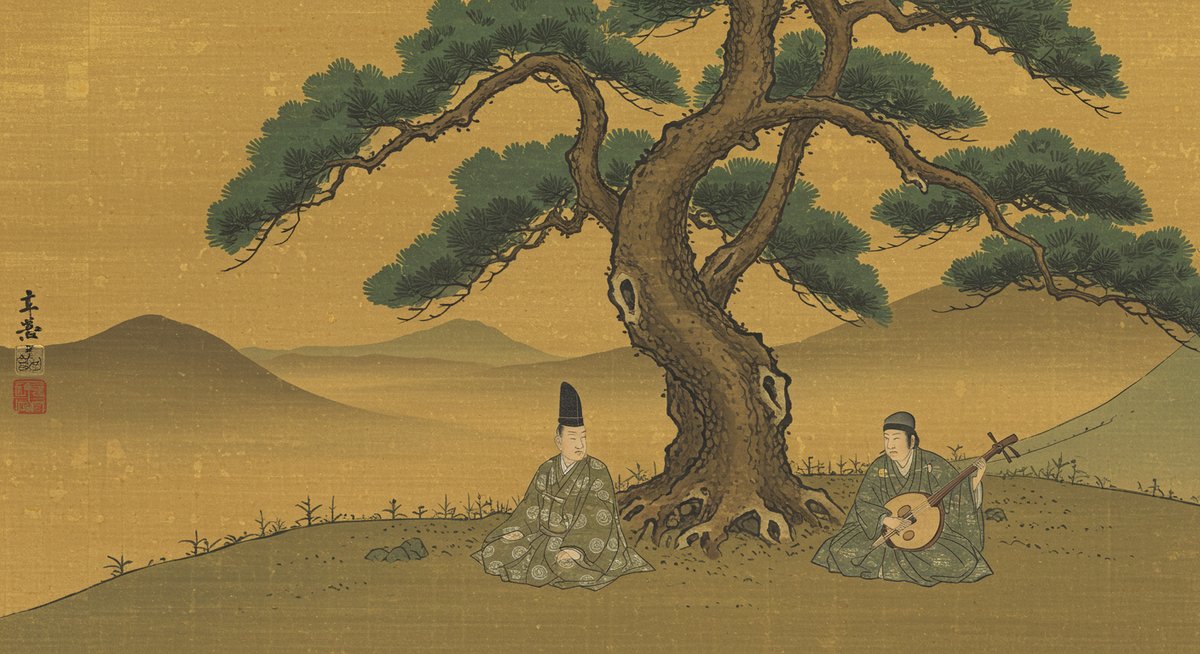

能蝉丸の演出や舞台美術の特徴

能「蝉丸」の演出は、シンプルで静かな舞台美術が特徴です。能舞台特有の松の絵が描かれた背景を活かし、蝉丸の庵や山の風景は最小限の道具で表現されます。物語性や登場人物の心情を、舞や謡(うたい)で伝えるスタイルが基本です。

また、姉君の衣装や面(おもて)は異形さや苦悩を象徴するように工夫されています。琵琶の音色や静寂の使い方も、蝉丸の孤独や哀しみを際立たせる重要な要素です。全体として余分な情報を削ぎ落とした演出により、物語の本質が観客に伝わるようになっています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能蝉丸の文化的影響と関連作品

能「蝉丸」は、さまざまな文学や芸術、信仰にも影響を与えてきました。その文化的な広がりや関連作品について見ていきます。

歌人蝉丸と百人一首との関係

蝉丸は、和歌集「百人一首」にも名を残している人物です。その歌は「これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関」と詠まれ、人生の出会いと別れを象徴しています。

能「蝉丸」では、この和歌が物語の核となっており、蝉丸の心の葛藤や孤独感、運命観が歌とともに表現されています。百人一首の中でも特に印象に残る一首として、蝉丸は歌人としても文化的に高く評価されています。

派生作品や他の伝説とのつながり

能「蝉丸」の物語は、その後さまざまな形で派生作品や伝承として語り継がれています。たとえば、浄瑠璃や歌舞伎でも蝉丸を題材にした演目が作られ、能と異なる演出や視点から家族愛・運命のテーマが描かれています。

また、蝉丸伝説は「逆髪」や「逆髪姫」など、姉君に焦点を当てた物語へと発展し、現代小説や漫画などにも影響を与えています。各地の民話や伝承と結びつき、多彩な物語世界が広がっています。

蝉丸ゆかりの地と信仰の広がり

蝉丸にゆかりのある逢坂山(滋賀県大津市周辺)は、今も多くの人が訪れる場所です。山中には蝉丸神社があり、芸能や音楽の神として信仰されています。

また、蝉丸の庵跡や、姉君と再会したと伝わる地など、物語にちなんだ名所が点在しています。現地では例祭やイベントも行われ、地域文化や信仰の象徴となっています。こうした場所を訪ね歩くことで、能「蝉丸」の世界観や物語の背景をより深く感じることができます。

まとめ:能蝉丸の魅力と現代に伝わる意義

能「蝉丸」は、家族の絆や運命の非情さ、静かな受容といった普遍的なテーマを、繊細な表現で描き出した演目です。世代や時代を越えて多くの人々に共感され、今もさまざまな形で上演・受容されています。

現代においても、家族や人間関係の悩み、運命との向き合い方など、私たちが直面するテーマを考えさせてくれる作品といえるでしょう。能「蝉丸」の物語に触れ、心の奥深くに響く情感や美しさを感じてみてはいかがでしょうか。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!