一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

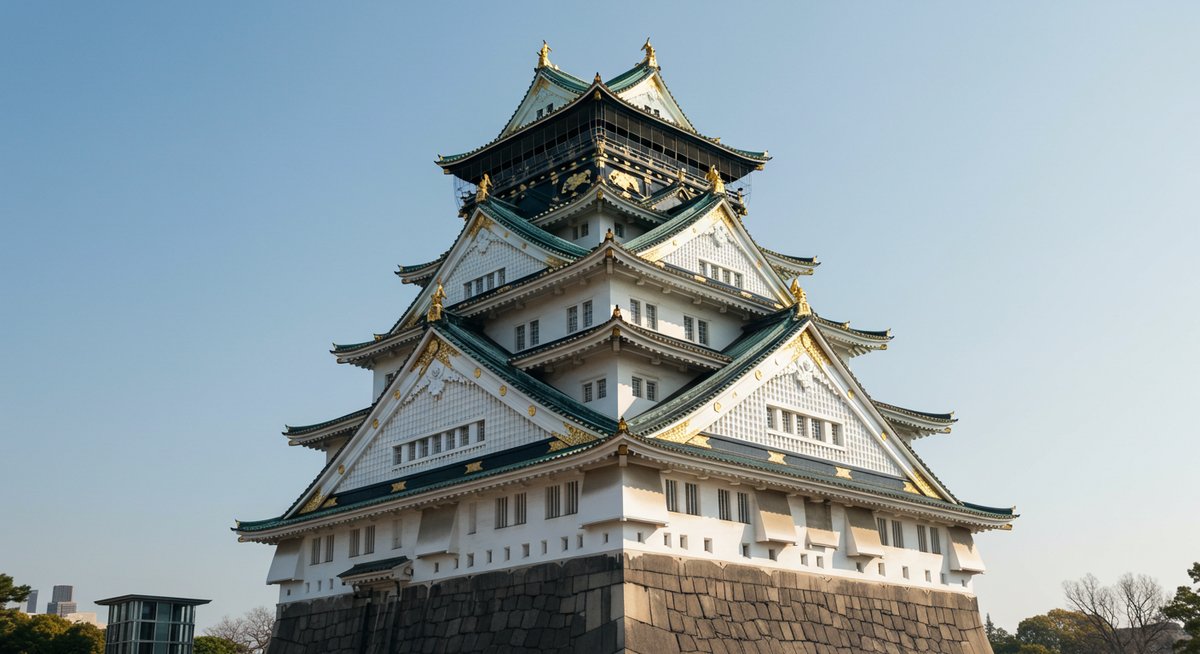

大阪城は豊かな歴史と広大な敷地を持ち、短時間の観光でも多彩な魅力を味わえます。天守閣の壮麗な姿や石垣の迫力、四季折々の景色は初めて訪れる人にも強い印象を残します。効率よく回るポイントや見どころを押さえておくと、滞在時間が限られていても充実した時間を過ごせます。ここでは短時間で大阪城の魅力をつかむためのコツを中心に案内します。

大阪城の特徴を短時間でつかむためのポイント

大阪城を短時間で楽しむためには、まず「見る」場所と「体験する」場所を絞ることが大切です。天守閣は外観と展望を確認し、石垣や堀は外周を歩きながらその造りを観察すると効率よく歴史を感じられます。

時間が限られる場合は、天守閣の展望だけを押さえるか、西の丸庭園で桜や庭園の雰囲気を楽しむかを選ぶと良いでしょう。食事や短い休憩を取りたいならミライザやジョーテラス大阪周辺を利用すると便利です。

また、季節ごとの見どころを事前に確認しておけば、混雑を避けるタイミングやおすすめの撮影スポットを選べます。移動は徒歩が中心になりますが、最寄り駅からのアクセスや休憩場所も把握しておくと安心です。

天守閣の外観と復元の仕組み

天守閣は現在の鉄筋コンクリート構造で復元されていますが、外観は歴史資料をもとに美しく整えられています。外観の装飾や瓦の配列、金箔を用いた鯱の意匠などは、往時の豪華さを感じさせる要素です。

内部は博物館として整備され、展示を通じて豊臣・徳川の時代背景や築城技術の解説がなされています。復元に際しては耐震性や保存性を重視した工法が採られ、観光客が安心して見学できる作りになっています。

短時間の見学なら、外からの写真撮影と天守閣最上階からの眺望を優先すると良いでしょう。展望台からは大阪市街や淀川方面の景観が開け、城の位置づけや戦略的な立地を実感できます。

石垣の巨石がもたらす迫力

大阪城の石垣は巨大な石が用いられており、間近で見るとその重厚さに驚かされます。特に野面積みや打込み接積みなど、石の積み方の違いが見て取れる部分は注目ポイントです。

石垣は城の防御だけでなく、石を扱った職人技の見本でもあります。近づいて観察すると、石の割り方や配置の工夫、古い時代の転用石の跡など、建築の歴史を読み取ることができます。

写真を撮るなら、石垣と天守閣を組み合わせた構図が迫力を伝えやすくおすすめです。散策の際は足元に注意しつつ、石の凹凸や刻印など細かな部分も探してみてください。

戦国から江戸への変化が残る点

大阪城は豊臣期の華やかさと徳川期の整備の両方を感じられる場所です。豊臣秀吉の築城思想や装飾は天守や城内の構成に影響し、徳川による改修では防御性や行政機能が強化されました。

そのため、同じ敷地内に時代ごとの設計思想や石材の使い方の違いが混在しています。例えば、古い部材の転用や場所による石垣積みの変化などが、時代の変遷を物語ります。

短時間で歴史の流れを知るには、主要な説明板や展示パネルに目を通すだけでも理解が深まります。ガイドツアーや音声ガイドを利用すると、ポイントを効率よく学べます。

広い公園としての楽しみ方

大阪城公園は広大で散策に適しており、ピクニックやジョギング、軽い散策を気軽に楽しめます。芝生エリアや遊歩道、ベンチが整備されているため、家族連れや友人との軽い休憩に向いています。

短時間の滞在でも、天守閣周辺の散策と西の丸庭園の一部を回るプランなら気持ちよく過ごせます。季節によっては露店やイベントが開かれることがあり、地元の雰囲気を感じられます。

公園内には案内表示が多いので、初めての訪問でも迷いにくい点が魅力です。体力に不安がある場合は、主要スポットに絞って無理のないプランを立てると安心です。

四季で変わる景色とイベント

大阪城は季節ごとに景色が大きく変わり、桜の季節は特に人気があります。春の桜、夏の緑、秋の紅葉、冬の落ち着いた風景と、どの季節も違った魅力が楽しめます。

季節イベントやライトアップ、伝統的な祭りが開催されることも多く、訪問時期を工夫すると特別な体験ができます。イベント開催日は混雑しやすいので、短時間で訪れる際は日程を確認しておくと良いでしょう。

写真撮影の観点では、早朝や夕方の光が景色を美しく見せます。時間帯と季節を合わせて計画を立てると、印象的な景色を効率よく見ることができます。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

築城から今に伝わる大阪城の歩み

大阪城の歴史は派手な築城から災禍による焼失、再建を繰り返す長い歩みです。各時代の変化を追うと、城が関わってきた政治や文化の流れが見えてきます。

ここでは主要な時期ごとに大阪城がどのように変わってきたかをわかりやすく解説します。短時間の読了でも全体像がつかめる内容です。

豊臣秀吉が大阪城を築いた理由

豊臣秀吉が大阪城を築いた主な理由は、政権の象徴と防衛拠点を兼ね備えた城を持つことで権力を示すためでした。天下統一を進めた秀吉にとって、巨大かつ豪華な城は政治的メッセージでもありました。

また、交通の要所である当地に築城することで、経済や流通の管理、軍事的な優位を確保する狙いがありました。城の規模や装飾は豊臣政権の威信を外に示すための重要な要素でした。

さらに、築城は土木技術や職人の動員を伴う大事業で、結果として地域の経済活動を活性化させる役割も果たしました。秀吉が残した遺構や記録から、築城当時の意図とスケールをうかがい知ることができます。

焼失と再建を繰り返した経緯

大阪城は戦や火災によって繰り返し被害を受け、焼失と再建を何度も経験しています。有名な大坂の陣では大規模な破壊を受け、その後の時代に再建が進められました。

再建のたびに設計や機能が変わり、築いた時代ごとの技術や考え方が反映されました。復旧には当時の資源や技術、政治的背景が影響し、同じ城でも違った面を見せる要因となっています。

歴史の混乱期には建材が転用されることもあり、石垣や部材に過去の痕跡が残っています。こうした跡を観察すると、城が歩んだ苦難と再生の歴史を感じることができます。

徳川時代の改修と役割の変化

徳川時代に入ると、大阪城はより管理的・軍事的な拠点として整備されました。城郭の防御力強化や行政機構の配置など、幕府の統治目的に合わせた改修が行われました。

この時期には石垣の補強や櫓の増設、堀の整備などが進められ、城の構造はより実務的で堅牢なものへと変わりました。見た目の豪華さよりも機能性が重視された点が特徴です。

また、城は地域の支配や物流管理の拠点としての役割を担い、幕府支配の一端を支える重要な施設でした。各改修箇所に徳川時代の意図が反映されています。

明治以降の保存と近代化

明治維新後、城は軍の拠点や行政施設として利用されることが増え、敷地の一部が軍事用地になりました。同時に、城の一部は近代化の波にさらされ、旧来の用途が変化しました。

保存の観点からは、古い建造物や石垣の保全が課題となり、部分的な修復や記念保存の動きが起きました。近代的な都市整備や公共施設の整備と両立させるための調整が続きました。

都市化が進む中で、城は歴史資産としての価値が再評価され、観光資源として整備される動きが強まりました。保存と活用のバランスが重要な課題です。

戦後の修復と観光化の進み方

戦後、大阪城は観光資源として本格的に整備され、多くの修復事業が行われました。天守閣の復元や博物館化、周辺施設の整備により一般公開が進みました。

観光化に伴い、ミライザやジョーテラス大阪など観光客向けの施設も整備され、訪問しやすい環境が整いました。これにより地元経済への貢献も期待されるようになりました。

保存と観光の両立を図るため、展示内容の充実や案内体制の強化、アクセス改善が続けられています。訪れる人が歴史を理解しやすい工夫が増えています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

石垣と天守に見る大阪城の造り

大阪城の見どころである石垣と天守は、建築技術や防御思想の結晶です。石の積み方や転用石の跡、天守内部の構造を観察すると、城づくりの工夫がよくわかります。

ここでは具体的な造りの特徴や見るべきポイントを紹介します。

野面積みなど石垣の積み方

野面積みは自然の石をそのままの形で積む手法で、表情豊かな石垣を作ります。大阪城の一部に見られるこの積み方は、力強さと重厚感を与える特徴があります。

一方、切込み接積みや打込み接積みなど、石を整えて積む技法は精密さと耐久性が求められる部分で使われます。場所によって積み方が異なるのは、時代や目的の違いを反映しています。

石垣を見る際は、石の形状や積み目、施工の丁寧さに注目すると、職人技や時代の違いが読み取れます。短時間でも外周を歩けば複数の積み方を観察できます。

蛸石の大きさと見どころ

蛸石は大阪城で特に有名な巨大な石の一つで、その大きさは圧倒的です。近くで見ると、一つの石がどれほどの重量を支えているかが実感できます。

この石は築城当時の運搬技術や石工の技術力を示す証拠でもあります。写真撮影の際はスケール感が出るよう、人や周囲の構造物と一緒に撮ると迫力が伝わりやすくなります。

蛸石周辺は見学者の人気スポットなので、混雑時間を避けるか早めに訪れることをおすすめします。周囲の説明板で石の由来や特徴も確認できます。

裏込め石や転用石の跡

裏込め石は石垣の内側に詰められた小石類で、外観からは見えにくい構造部材です。これがあることで石垣の安定性が高まります。観察ポイントとしては、崩れや補修跡から裏側の構造を推測できます。

転用石は古い建築物の石材が再利用された痕跡で、刻印や形状の違いで識別できることがあります。転用石を見つけると、過去の建築や地域の歴史が重なっていることがわかります。

見学の際は説明板やガイドの情報を併用すると、これらの構造の意味や発見の楽しさが増します。短時間でもいくつかの痕跡をチェックしてみてください。

天守閣の内部構造と展示

天守閣の内部は博物館として整備され、複数階にわたって展示が配置されています。豊臣・徳川期の資料や復元模型、映像資料などがあり、短時間でも概要をつかめるよう工夫されています。

展示は時代ごとに分かれていることが多く、主要な人物や出来事に焦点を当てたコーナーが設けられています。最上階は展望スペースになっており、眺望とともに城の位置や周辺の地形を確認できます。

効率よく見学するには、事前に見たい展示を決めておくと良いでしょう。混雑時は階段やエレベーターの待ち時間も考慮してください。

堀や虎口の防御設計

堀や虎口(入口周辺の防御構造)は奈良・戦国期から発展してきた城郭防御の要素をよく示しています。堀は水を利用した防御や移動制限に役立ち、虎口は侵入を困難にするための工夫が施されています。

虎口周辺の道筋や曲がりくねった構造は、敵の侵入を分断する役割があります。石垣や門の位置と合わせて観察すると、防御設計の意図が見えてきます。

散策の際は堀沿いや虎口付近を通りながら、その配置と効果を実感してみてください。設計の巧みさを短時間で感じ取ることができます。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

見逃せない大阪城の見どころと撮影スポット

大阪城周辺には多くの見どころと写真映えするスポットがあります。短時間で回るなら、事前に撮影したい場所を絞っておくと効率的です。

以下のスポットは特におすすめで、それぞれのポイントを押さえておくと良い写真や印象深い体験が得られます。

天守閣の展望と展示のポイント

天守閣最上階からの展望は大阪の市街地や川の流れを一望でき、写真や地理感覚の把握に最適です。展望台周辺は混雑するため、早めの訪問が望ましいです。

展示では主要な歴史資料や模型を見て、城の成り立ちと変遷を短時間で理解することができます。展示の順路をざっと確認し、興味ある箇所を中心に見ると効率的です。

また、天守閣の外観は角度を変えて撮影すると立体感が出ます。天気が良ければ夕方の逆光や黄金色の光で印象的な写真になります。

西の丸庭園の桜と散歩ルート

西の丸庭園は桜の名所として知られ、春は特に華やかです。散歩ルートは整備されており、ゆったりとした歩行で庭園の雰囲気を楽しめます。

短時間で回る際は、桜並木の主要スポットと園内の休憩所を確認しておくと効率的です。花見のシーズンは混雑するので、朝早めに訪れると落ち着いて見られます。

園内は写真スポットが複数あり、桜越しに天守閣を収める構図が人気です。歩きやすい靴で回ることをおすすめします。

千貫櫓や多門櫓の見学ポイント

千貫櫓や多門櫓は櫓建築の代表例で、構造や用途を学べるポイントです。外観の堅牢さや瓦の並び、窓の構造などに注目すると建築的な特徴が理解しやすくなります。

内部見学ができる場合は、狭い通路や弾薬庫の跡など実用面の工夫を確認すると当時の防衛思想が伝わります。短時間見学なら外観と説明板のチェックで十分に見所を把握できます。

真田丸跡と戦跡を見る場所

真田丸の跡は大坂の陣に関わる戦跡として人気のスポットです。現地には解説板や案内があり、戦術や配置の解説を読むことで歴史背景がわかりやすくなります。

史跡を巡る際は、周囲の地形や石垣の配置と合わせて観察すると戦いの様子が想像しやすくなります。短時間でも主要なポイントだけを押さえて回ると歴史の臨場感が味わえます。

桜門や大手門の歴史的価値

桜門や大手門は城の正門として重要な役割を果たしてきた場所で、門の構造や配置から往時の出入りや儀式的な意味合いが見えてきます。門周辺の石組みや補修痕も注目です。

観光客にとっては写真映えするポイントであり、門越しに見る天守閣の構図は定番です。歴史的な価値を感じながら落ち着いて見学してください。

豊国神社や茶室での過ごし方

豊国神社は秀吉を祀る神社で、落ち着いた雰囲気の参拝スポットです。参拝後は境内でゆっくり歴史を感じる時間を持つのがおすすめです。

茶室では茶道に触れる体験や静かな休息が得られることがあります。短時間の訪問でも、神社参拝と茶室での一服を組み合わせると心が落ち着きます。

ミライザやジョーテラスでの食事

ミライザ大阪城やジョーテラス大阪には飲食店や土産店が集まり、短時間でも手軽に食事や休憩ができます。地元の軽食や和菓子、カフェメニューなど選択肢が豊富です。

観光の合間に立ち寄ることで荷物を軽くして回りやすくなるほか、トイレや休憩スペースを利用できる点も便利です。混雑が予想される時間帯は避けるとスムーズです。

写真映えする時間帯と撮影場所

写真を撮るなら早朝の柔らかい光や夕方の黄金色の時間帯が映えます。天守閣をバックにしたフレーミングや、堀越しに写す構図が人気です。

西の丸庭園や桜門周辺、蛸石前は構図のバリエーションが取りやすくおすすめです。人混みを避けるために少し早めに場所取りをすると良い写真が撮れます。

訪問前に知っておきたいアクセスと利用情報

大阪城を訪れる前にアクセスや開館情報、所要時間の目安を把握しておくと安心です。短時間で効率よく回るための practical な情報をまとめました。

最寄り駅からの行き方と所要時間

最寄り駅からは徒歩でのアクセスが中心で、主要駅からは10〜20分程度で到着します。案内表示が整っているため、初めてでも比較的迷いにくいです。

駅からの経路は複数あるため、訪問する目的地(天守閣、西の丸庭園、ミライザ等)に近い出口を事前に調べておくと時間短縮になります。タクシーやレンタサイクルを使うと移動がさらに楽になります。

開館時間と入場料金の目安

天守閣の開館時間や入場料は変動することがあるため、公式サイトで直前に確認することをおすすめします。一般的には午前中から夕方まで開いており、割引や団体料金が設定されている場合があります。

短時間の見学なら展望と主な展示を見る入場券で十分です。イベント時や特別展がある日は料金や入場方法が異なることがあるため注意してください。

混雑を避ける時間帯と季節のコツ

混雑を避けるコツは、朝早めの時間帯や平日の午前中に訪れることです。桜の季節や連休、休日の午後は特に混雑しやすいので避けると快適に回れます。

夕方の閉館前も比較的人が少なくなる時間帯ですが、展示や施設の利用時間に注意が必要です。事前予約が可能なサービスは活用すると待ち時間を減らせます。

見学に必要な所要時間の目安

天守閣の展望と主要展示をざっと見るだけなら1〜1.5時間程度、周辺の櫓や庭園も含めて回るなら2〜3時間程度が目安です。ゆっくり見学する場合は半日程度を見ておくと安心です。

時間がない場合は優先度を決め、天守閣か西の丸庭園のどちらかを中心に回ると満足度が高まります。移動や休憩の時間も考慮してください。

バリアフリーと子連れに役立つ設備

公園内や天守閣周辺にはバリアフリー設備や授乳室、ベビーカーの利用に配慮した施設が整備されている箇所があります。段差や階段の多い場所もあるため事前にルートを確認すると安心です。

エレベーターが利用できる場所や車椅子用の出入口、トイレの位置などを把握しておくと、家族連れでもスムーズに見学できます。公式情報で最新の設備状況を確認してください。

ボランティアガイドや音声ガイドの利用法

ボランティアガイドは地域の歴史や見どころを詳しく教えてくれるので、短時間でもポイントを効率よく学べます。ガイドは事前予約や当日申し込みで利用できる場合があります。

音声ガイドは自分のペースで回れる利点があり、主要展示の解説を短時間で把握できます。言語対応がある場合は外国語のガイドも利用可能です。

周辺の食事と休憩スポット案内

ミライザやジョーテラス大阪の飲食店のほか、公園内にはベンチや芝生エリアがあり軽食や休憩に適しています。短時間の観光でも手早く食事を済ませられる店舗が充実しています。

混雑時はテイクアウトを利用して公園内で休憩するのも良い選択です。ごみの持ち帰りやマナーに配慮して利用してください。

大阪城の魅力を短く振り返る

大阪城は天守閣の眺望、石垣の迫力、四季の景色と歴史的変遷が魅力です。短時間の訪問でもポイントを絞れば充実した見学ができます。事前に見たい場所や時間帯を決めておくと、効率的に楽しめます。ぜひ自分の目的に合わせたプランで大阪城を訪れてください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!