一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

翁の面とは何か能楽における意味と特徴

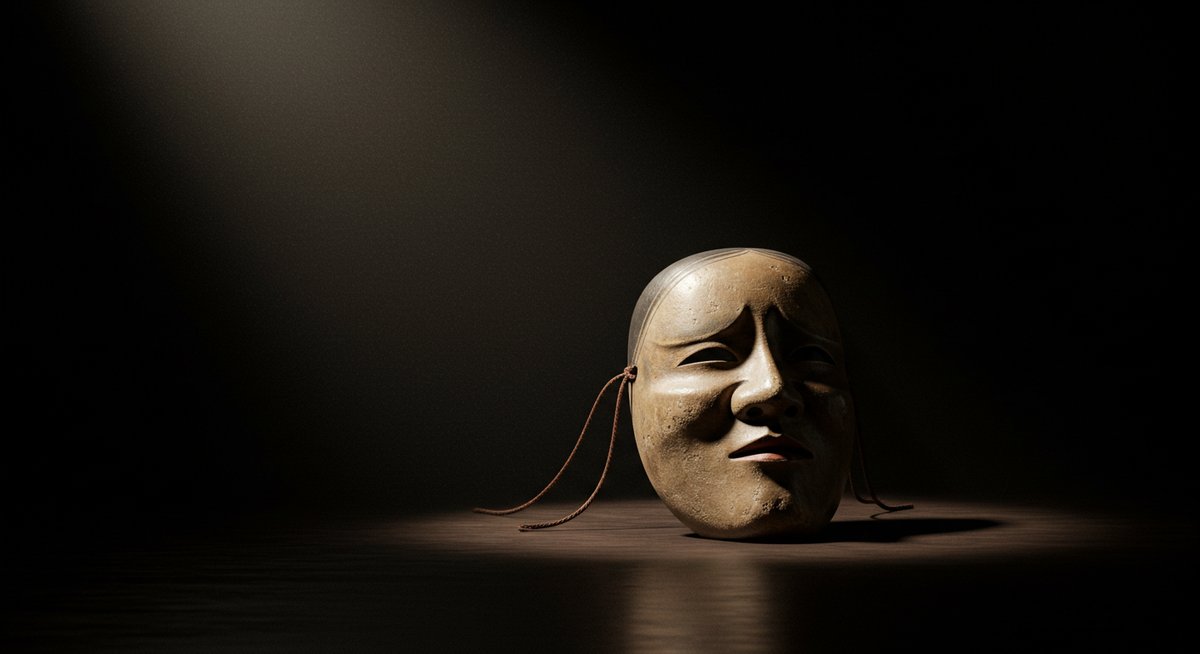

能楽において「翁の面」は特別な存在として扱われています。その由来や意味、そして舞台上での役割について見ていきます。

翁の面の起源と歴史

翁の面は、日本の伝統芸能である能楽の中でも非常に古い歴史を持っています。起源は奈良時代や平安時代の神事や祭礼にまでさかのぼると考えられており、当時から祝福や祈りの象徴とされてきました。能楽が発展する以前から、神に捧げる儀式の中で使われていたことから、特別な意味を持つ面として大切に扱われてきました。

やがて能が成立し、数ある能面の中でも翁の面は、年の初めや祝祭の場で演じられる「翁」という演目に欠かせないものとして受け継がれています。その歴史をたどることで、日本人が大切にしてきた祈りや感謝、長寿といった価値観を感じることができます。

能楽の中での翁の面の役割

翁の面は、能楽の舞台において特別な役割を果たします。代表的な演目「翁」は、祝福や豊作、平和を祈るものとして上演されるため、舞台における翁の面は神聖な存在です。能楽の他の面と異なり、翁の面を着けて登場する役は、神の使いや長寿を象徴する存在として、観客や共演者に大きな敬意をもって迎えられます。

また、翁の面を着けて舞うことで、役者自身が祝福や感謝の気持ちを体現し、舞台全体に厳かな雰囲気をもたらします。そのため、翁の面は舞台装置の一部であると同時に、日本の精神文化を伝える重要なアイテムともいえるでしょう。

翁の面が象徴するもの

翁の面は、単に老人を表現するだけでなく、日本の伝統的な価値観や精神性を象徴しています。たとえば、長寿や健康、家族の繁栄、五穀豊穣など、人々が日常で願う幸せの象徴です。また、物事の始まりや年の初めに使われることから「新たな門出」といった意味合いも含まれています。

さらに、翁の面は「無私」の精神、すなわち私心を捨て、皆の幸せを願う心を体現しています。このような象徴性があるため、能楽の世界では翁の面が特別に重んじられてきました。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

能面の種類と翁の面の位置付け

能楽で使われる能面には多くの種類があり、それぞれに役割や意味があります。翁の面がどのような位置付けなのかを整理します。

白色尉と黒色尉の違い

翁の面には「白色尉(はくしきじょう)」と「黒色尉(こくしきじょう)」の二つがよく知られています。白色尉は白く塗られ、神々しさや清らかさ、長寿への願いを表します。一方、黒色尉はやや黒っぽい色合いで、地に足の着いた落ち着きや力強さを象徴しています。

これらは演目や演出の意図によって使い分けられます。たとえば、白色尉は主におめでたい席や格式の高い場面で用いられ、黒色尉はより現実的な存在感を出したい場面で使われることが多いです。いずれも翁の面の中で大切にされているバリエーションです。

能楽で使われる代表的な能面

能楽では、翁の面のほかにも多様な面が使われます。代表例としては、以下のような面が挙げられます。

- 小面(こおもて):若い女性を表すやわらかな表情の面

- 鬼面(おにめん):鬼や魔物など、強い力を持った存在を表す面

- 老女面(ろうじょめん):年老いた女性を象徴する面

これらの中でも翁の面は、特に「始まり」や「神聖さ」といった意味合いが強い点で、他の面と一線を画しています。

狂言面との違い

能楽と並ぶ伝統芸能である狂言でも面が使われますが、能面とは特徴が異なります。能面は静かな表情で感情を抑え、抽象的な美しさを追求しています。一方、狂言面は表情が豊かで、コミカルな役割を強調する作りとなっているのが特徴です。

また、翁の面のような神聖な意味合いは、狂言面にはあまり見られません。狂言面は登場人物の個性や演技を際立たせるための道具という位置付けが強く、能面とは異なる舞台美術の役割を果たしています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

翁の面が使われる演目と舞台

翁の面は、能楽の特定の演目や式典において重要な役割を持ちます。その使用例や舞台での工夫について知ることで、より深く理解できます。

式三番での翁の面の使い方

「式三番」とは、能楽の祝祭的な場で上演される特別な小演目の組み合わせです。この中でも中心となるのが「翁」であり、翁の面が欠かせません。「翁」では、神聖な儀式の一部として翁の面を付けて登場し、観客や関係者の無病息災や天下泰平を祈念します。

式三番は厳かな雰囲気の中で進行し、翁の面を着けることで舞台全体が静寂と緊張感に包まれます。この演出によって、観客もただ舞台を鑑賞するだけでなく、神聖な時間を共に過ごしているという一体感を得られます。

翁の面が登場する代表的な演目

翁の面が使われる主な演目は、その名の通り「翁」です。これは能の中でも特別な祝福の演目で、新年の初めや重要な式典で演じられることが多いです。他には「三番叟(さんばそう)」でも翁の面が登場する場合があります。

また、これらの演目では、通常の能とは異なり、より儀式性が強調されます。翁の登場は舞台のクライマックスともいえる場面であり、能楽の中でも特に格式の高い演目とされています。

翁の面と舞台演出の工夫

翁の面が使われる舞台では、演出面でもさまざまな工夫が凝らされています。たとえば、舞台上の照明や音楽、役者の動きも慎重に計算され、神聖さや厳かな空気が最大限に引き出されるようになっています。

特に翁の面を着けた役者がゆっくりと舞台に登場し、静かに舞い始める場面は、観客の心を静め、舞台全体に特別な雰囲気をもたらします。こうした演出が、翁の面の持つ意味や重要性を一層引き立てています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

翁の面の作り方と保存技術

翁の面は伝統的な職人技によって丁寧に作られ、長年にわたり大切に保存されています。その制作や保存の工夫について紹介します。

面打ち職人による制作工程

翁の面は「面打ち」と呼ばれる職人によって、ひとつひとつ手作業で作られます。主な工程は以下の通りです。

- 木材選定(主に桐や檜を使用)

- 木の彫刻(顔の形を丹念に彫り出します)

- 下地処理と彩色(胡粉や漆を塗り重ねて独特の質感に仕上げる)

- 最終仕上げ(細かな表情や髭などを描き込む)

このように、面打ち職人は何か月もかけてひとつの面を完成させます。伝統技術の継承が重視されており、わずかな表情の違いにもこだわりが詰まっています。

保存と修復のための工夫

翁の面は長年にわたり使われるため、保存や修復も重要です。保存の際は、湿度や温度の管理が徹底され、紫外線やカビから守るための専用ケースに収納されます。修復作業についても、伝統技術を持つ専門家が担当し、素材や彩色技術を忠実に再現することが求められます。

また、定期的な点検やクリーニングも欠かせません。このような保存・修復の工夫によって、翁の面は何世代にもわたって大切に受け継がれてきたのです。

現代に受け継がれる翁の面の文化

現代でも翁の面の文化は生き続けています。伝統的な能楽公演だけでなく、学校教育や地域のイベント、ワークショップなどを通して若い世代にも広がっています。

また、後継者育成や新たな表現としての能面制作にも取り組まれており、伝統と革新が融合する形で文化が守られています。こうした取り組みによって、翁の面は今も変わらず日本文化の象徴として、多くの人々に親しまれています。

まとめ:翁の面が伝える能楽の精神と伝統

翁の面は、能楽の中でも特別な意味と歴史を持つ存在です。その神聖な役割や象徴性は、長寿や繁栄、無私の精神といった日本人の価値観に深く根ざしています。制作や保存の技術も受け継がれ、現代でも多くの人々に愛されています。

能楽を通して翁の面の魅力や役割を理解することで、日本の伝統文化の奥深さや、現代に伝わる精神性にも触れることができます。今後も翁の面が日本文化を象徴する存在として大切に残り続けることを願います。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!