一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能楽師の家系とはどのようなものか

能楽師の家系は、日本の伝統芸能である能楽において重要な役割を果たしてきました。代々受け継がれる技と精神、その特徴についてご紹介します。

能楽師の家系が築かれる背景と伝統

能楽は室町時代に成立し、長い歴史のなかで名門家系が生まれました。芸の道は一朝一夕で身につくものではなく、家族ぐるみで技術や心得が伝えられることで、質の高い舞台が維持されてきました。能楽師の家系では、子どもが小さいころから舞や謡、面の扱いなどを学ぶ環境が整い、自然と芸が日常に根付く文化が育まれます。

また、家系による伝承は、単なる技術継承だけではありません。能の精神や価値観、礼儀作法も家族の中で伝えられます。これによって、能楽師としての誇りや責任も同時に受け継がれ、長い年月を通じて日本文化の根幹を支え続けています。

代表的な能楽の名門家系とその特徴

能楽には、観世家や宝生家など、古くから続く名門家系が存在します。たとえば、観世家は観阿弥・世阿弥親子から始まる家系で、現在も能楽界を代表する存在です。一方、宝生家は発声や謡の美しさで知られています。これらの家系には、代々受け継がれる演出の特徴や独自の稽古方法などがあります。

下記の表に主な能楽家系とその特徴をまとめます。

| 家系名 | 主な特徴 | 成立時期 |

|---|---|---|

| 観世家 | 総合力の高さ | 室町時代前期 |

| 宝生家 | 謡の美しさ | 室町時代前期 |

| 金春家 | 歴史の古さ | 鎌倉時代末期 |

このように、それぞれの家系が持つ伝統と色合いが能楽全体を豊かにしています。

血縁以外から能楽師になる道と現代の広がり

かつて能楽師になるには家系に生まれることが前提でしたが、現代では血縁者でなくても門戸が開かれるようになりました。師匠に弟子入りし、厳しい稽古を経て能楽師になる例が増えています。これにより、より多様な人材が能楽の世界に加わっています。

また、地方出身者や能に強い関心を持つ若者が、オーディションや推薦などを通じて家元に入門するケースもあります。伝統を守ると同時に、より多くの人々に能楽の魅力を伝えるため、家系外からの新規参入は今後ますます重要な役割を担っていくでしょう。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

能楽師の家系における役割と継承

能楽師の家系では、ただ技を伝えるだけでなく、家の芸風や流派を守り、次世代へと受け継ぐ大切な役割を担っています。具体的な継承方法や家族内での教育について見ていきます。

観世家や梅若家など歴史的家系の系譜

観世家や梅若家など、能楽の名門家系は長い歴史を持っています。観世家は14世紀に成立し、世阿弥の教えを柱に芸を受け継いできました。梅若家は観世流の分家として発展し、さまざまな舞台で活躍しています。

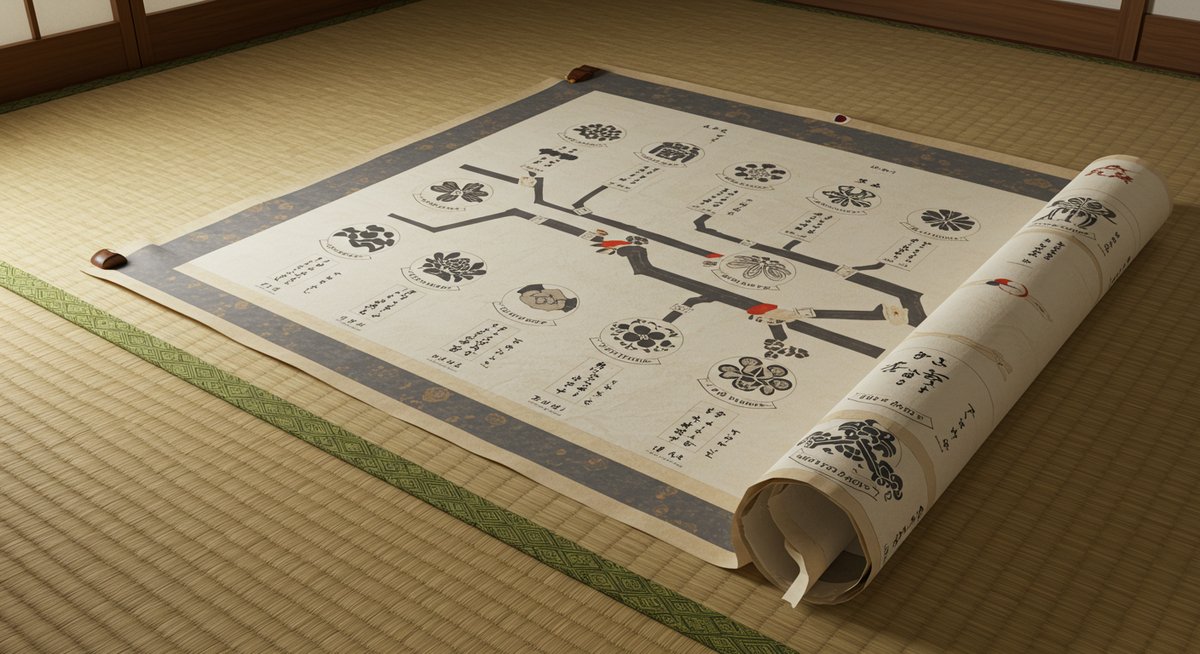

これらの家系は、歴代の能楽師による工夫や舞台の経験を蓄積し、それを家族や弟子に伝えています。家系図や年表を使って、家の歴史や功績を記録している家もあり、伝統の重みが感じられます。

家系ごとの流派や芸の違い

能楽にはいくつかの流派が存在し、それぞれ特徴的な芸や演出があります。たとえば、観世流は動きのしなやかさと表現力の豊かさが特徴です。宝生流は重厚な謡が魅力とされています。また、金剛流や金春流も独自の所作や謡を大切にしています。

家系ごとに得意とする演目や、舞台装置の使い方、衣装の選び方なども異なります。こうした違いが舞台のバリエーションを広げ、観る人に能楽の奥深さを伝える要素となっています。

家族内での修業や稽古の実態

能楽師の家系では、幼いころから家族による稽古が始まります。まずは基本的な所作や発声を学び、徐々に舞や謡などの高度な技術を習得します。家族での稽古は日常生活の一部であり、親や祖父母から直接指導を受けることが多いです。

また、家庭内の稽古に加えて、家系全体での合同稽古や発表会も定期的に行われます。家族とともに厳しい練習を重ねることで、技術だけでなく精神面でも成長し、能楽師としての自覚が育まれます。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

現代における能楽師家系の変化

現代社会では、能楽師の家系にもさまざまな変化が訪れています。世襲制の見直しや新しい人材の参入、多様性の広がりなど、その現状と課題を探ります。

世襲と新規参入の現状と課題

能楽師の家系では、これまで世襲が中心でしたが、少子化や後継者不足の影響を受けています。家系外の弟子を積極的に受け入れる家も増えており、芸の継承方法は多様化してきました。選択肢が広がることで、伝統そのものの存続がより現実的になっています。

一方で、家系の名声や独自の芸風を維持するための葛藤も根強く残っています。新規参入者が多様な視点をもたらす半面、家系固有の伝統をどのように守るかが今後の課題となっています。

女性能楽師や海外出身者の登場

伝統的に男性中心だった能楽の世界ですが、近年では女性能楽師の活躍がめざましくなっています。また、海外出身者が能楽師として舞台に立つケースも増えてきました。これにより能楽の表現や広がりに新しい風が吹き込まれています。

女性や外国人能楽師は、能楽の新たな魅力を引き出し、次世代の観客層にも親しまれる存在となっています。多様な背景を持つ人々が参加することで、日本文化の国際的な発信にもつながっています。

能楽師家系の社会的役割と評価

能楽師の家系は、単なる芸の伝承者ではなく、地域社会や教育分野でも重要な役割を果たしています。たとえば、学校や地域でのワークショップ、能体験プログラムなどを通じて、伝統芸能の魅力を広めています。

また、文化財の保存や国際交流にも積極的に関わっており、その活動が高く評価されています。能楽師家系の社会的な役割は、今後も多様化しながら発展していくことでしょう。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能楽師家系と伝統芸能全体との関わり

能楽師家系は、能楽だけでなく歌舞伎や文楽といった他の伝統芸能とも深い関わりを持っています。家系が持つ意義や、現代社会との関係、伝統を未来へつなぐ取り組みについて見ていきます。

歌舞伎や文楽との比較で見る家系の意義

能楽の家系と同様に、歌舞伎や文楽にも世襲による家系が存在します。歌舞伎では有名な「屋号」や「名跡」、文楽では人形遣いや義太夫の家元が知られています。これにより、芸の質や伝統が保たれやすくなります。

一方で、各芸能の家系が持つ社会的役割や伝統の守り方には違いがあります。下記の表で簡単に整理します。

| 芸能 | 家系の特徴 | 主な役割 |

|---|---|---|

| 能楽 | 流派による継承 | 芸の技術維持 |

| 歌舞伎 | 屋号・名跡の継承 | 大衆芸能普及 |

| 文楽 | 家元制度 | 語り・技術伝承 |

この比較から、能楽師家系がいかに伝統を守り、芸能全体の質を高めているかがわかります。

能楽師家系と現代社会の関係性

現代の能楽師家系は、一般社会との接点を広げています。たとえば、市民向けの講座や体験会、学校での芸術授業への参加など、さまざまな形で能楽の魅力を発信しています。伝統芸能という枠を超え、日常生活の中に能楽が浸透しつつあります。

また、メディアやインターネットを活用し、動画配信やSNSで情報を発信する能楽師も増えています。これにより、若い世代や海外の人々にも能楽が親しまれるきっかけとなっています。

伝統を未来へつなぐための新たな動き

能楽師家系は、伝統の継承とともに時代に合った新たな取り組みも進めています。たとえば、現代的な演出を取り入れた舞台や、他ジャンルとのコラボレーションを行うケースが増えています。これにより、能楽自体が新しい表現の場としても発展しています。

また、海外公演や国際交流を積極的に行い、日本文化を世界に広める活動にも力を入れています。こうした新しい動きを通じて、伝統芸能としての能楽が未来へとしっかり引き継がれていくことが期待されています。

まとめ:能楽師家系の伝統と革新が紡ぐ日本の芸能

能楽師の家系は、長い歴史のなかで芸と精神を受け継ぎ、多彩な役割を担ってきました。伝統を守るだけでなく、時代の変化にも柔軟に対応しながら、能楽や伝統芸能全体の発展に寄与しています。今後も家系の継承と新しい挑戦が、日本文化の豊かさを支え続けることでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!