一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

頼政とはどのような演目か概要と特徴

能「頼政(よりまさ)」は、武士でありながら詩歌にもすぐれた源頼政を主人公とした演目です。彼の伝説的な生涯や人間的な葛藤を、幽玄な舞台で表現しています。

能楽における頼政のあらすじと背景

能「頼政」は、源頼政の霊が宇治川のほとりに現れ、かつての自らの生涯を語る物語です。物語は、一人の僧が宇治の平等院を訪れるところから始まります。やがて僧の前に草刈りをする老人が現れ、この老人が頼政の霊であることが明かされます。

頼政は、武士でありながら和歌や文化も愛した人物として知られています。作中では、頼政が鵺(ぬえ)という怪物を退治した話、以仁王とともに平家打倒のために挙兵したものの敗れ、宇治で自害した最後が語られます。こうした歴史的背景と伝説が、能独自の静謐な雰囲気とともに描き出される点が、この演目の魅力です。

頼政の成立時期と作者に関する情報

能「頼政」が成立した時期は室町時代とされていますが、正確な成立年や作者は明らかではありません。一般的に、観阿弥や世阿弥といった能の大成者たちの手によるものと考えられています。ただし、一定の定説はなく、後世の手が加わって現在の形になった可能性もあります。

能の演目は多くが口伝や伝承をもとに作られました。「頼政」もその例に漏れず、時代を超えて内容の一部や演出が変化してきたことが知られています。成立当初から、源頼政の人間像や歴史的事件へのまなざしが丁寧に織り込まれていたことは、今日でも高く評価されています。

観世流など流派による演出の違い

能には観世流、宝生流、金春流、金剛流、喜多流という五つの流派があり、「頼政」も各流派で上演されています。もっとも有名なのは観世流の演出ですが、流派ごとに細かな違いが見られます。

たとえば、登場人物の動きや謡い方、舞台上の所作に独自の特徴があります。観世流では頼政の霊の心情表現に重点を置き、しっとりとした雰囲気を大切にします。一方、宝生流や金春流では力強い所作や謡いが重視されることも。装束や面の選び方も流派によって異なり、それぞれの伝統や美意識が反映されています。このため、同じ「頼政」でも、見比べることで能楽の多様な魅力に触れることができます。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

頼政の物語が描かれる歴史的背景

頼政の人生は、源氏と平家がせめぎあう動乱の時代に重なります。彼の物語には、歴史的事実と伝説が交錯し、能のストーリーにも深みを与えています。

源頼政の生涯とその人物像

源頼政は平安時代末期の武士で、源氏の名門に生まれました。彼は武勇のみならず、和歌や文学にも秀でていたことで知られています。特に、朝廷にもその才を認められ、和歌の名手としても高く評価されました。

生涯の中でも有名なのは、後白河法皇の命による鵺退治と、平家打倒を目指した以仁王との挙兵です。ただし、武士としての生き方と宮廷文化の担い手としての葛藤を同時に背負っていた点が、頼政の人物像の大きな特徴といえます。能「頼政」では、そんな彼の複雑な心情や生き様が繊細に描かれています。

鵺退治伝説と頼政の関わり

鵺(ぬえ)は、頭が猿、胴体が狸、手足が虎、尾が蛇という伝説上の怪物です。この怪物が夜毎、天皇を悩ませていたとき、頼政が弓の名手として矢を放ち、見事に退治したと伝えられます。この出来事は、頼政を英雄として語り継ぐ大きな要素となりました。

能「頼政」の中でも、この鵺退治の場面は重要なエピソードとして語られます。ただし、舞台で直接怪物が登場することはなく、頼政自身の独白や謡いを通じて、その勇敢さと複雑な心情が表現されます。鵺退治伝説は、頼政の名を広く世に知らしめ、能や他の伝統芸能の中でも繰り返し題材として扱われています。

以仁王の挙兵と頼政の最期

以仁王(もちひとおう)は、平家打倒を目指して挙兵した皇族です。頼政はこの挙兵に協力し、自らも命を賭して戦いました。宇治川の戦いで敗北を喫した頼政は、逃れることなく平等院の扉の前で自害し、武士としての最期を遂げました。

能「頼政」では、この最期の場面が物語のクライマックスとなります。頼政が感じた無念さや、歴史の流れの中で果たした役割に対する思いが、静かに、そして重厚に描写されます。以仁王との絆や、平家との対立という歴史的背景が、演目全体に深い陰影を与えています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

能「頼政」の見どころと演出の魅力

能「頼政」は、登場人物や舞台装置、謡いの美しさなど、多くの見どころが詰まっています。各要素が織りなす世界観が、観客を幽玄の世界へといざないます。

登場人物と配役の特徴

「頼政」には、主に以下の登場人物が登場します。

・頼政の霊(シテ/主役)

・僧(ワキ/相手役)

・従者(アイ/補助役)

主役である頼政の霊は、過去の自分の生涯や最期を語る重要な役どころです。演じる役者には、静けさの中に深い感情を込める繊細な表現力が求められます。ワキの僧は物語の聞き手として、観客の視点を舞台に引き寄せる役割を果たします。アイの従者は、舞台の進行や背景説明を担い、全体の流れをスムーズにします。

それぞれの役割分担が明確で、シンプルながらも奥行きのある構成が特徴です。観る側も、誰が主役で、誰がどのような役割を担っているかを理解しやすい演目です。

舞台装置や衣装の工夫

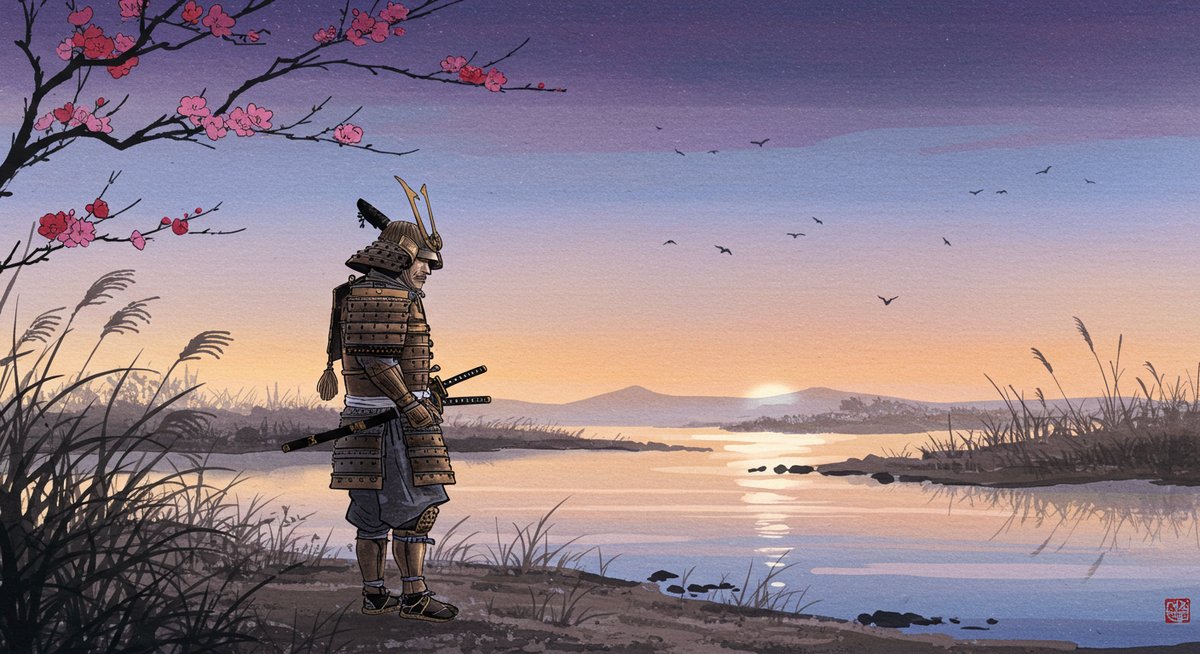

能「頼政」の舞台装置は、伝統的な能舞台に最低限の道具が添えられるのみですが、その簡素さが逆に物語への集中を促します。宇治川の風景や平等院の情景は、背景板や小道具だけで表現されます。観客はシンプルな演出を通じ、想像力を働かせながら物語世界に入り込むことができます。

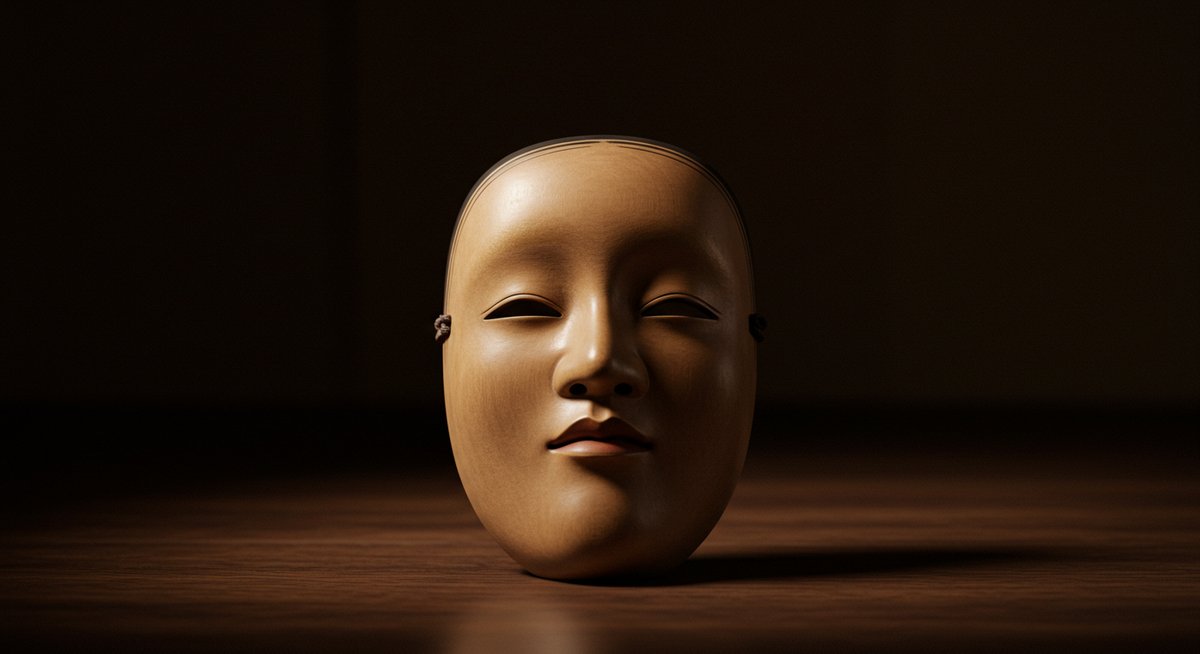

衣装については、頼政の霊役には高貴な色合いの装束や、時に勇気を象徴する色(たとえば深い青や赤)を使うこともあります。面(おもて)は、老将としての頼政の威厳や哀愁を表現するものが用いられます。ワキやアイの衣装も、役柄や時代背景に合わせて選ばれ、全体に統一感があります。こうした工夫が、演目の持つ厳かな雰囲気を一層際立たせています。

主要なセリフや謡いの聴きどころ

「頼政」では、頼政自身が過去を振り返りながら語るセリフや、謡い(うたい)が見どころのひとつです。とくに、鵺退治を回想する場面や、最期に臨んだ心情を表す言葉には、深い余韻が感じられます。

たとえば、鵺を討った際の決意や、以仁王に仕えた忠義の心を表す謡いは、能楽独特の節回しと相まって心に響きます。また、頼政が死を覚悟したときの静かな語りには、観る人の想像力を大きくかき立てる力があります。全体を通じて、言葉の選び方や間のとり方が重視されており、能ならではの「静けさの中のドラマ」を存分に味わうことができます。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

頼政が能や伝統芸能に与えた影響

能「頼政」は、同じく歴史や伝説を題材とした他の演目にも影響を与えてきました。さらに、その物語は文学や美術、現代の舞台公演など多方面に波及しています。

他の能楽演目や狂言との関係

頼政を題材にした能は、他の歴史人物を主人公にした演目とともに、武士の生き様や忠義を描く重要なジャンルを築いています。たとえば、「敦盛」や「義経」など、同時代の源氏や平家の人物を扱った演目と比較して、「頼政」はより繊細な心理描写や、詩的な表現が強調されています。

また、頼政の鵺退治は狂言や歌舞伎など、他の舞台芸能でもしばしば取り上げられます。これにより、能だけでなく日本の伝統芸能全体において、頼政は広く親しまれる存在となってきました。

文学や美術への波及効果

頼政の物語は、能だけでなく和歌や物語文学、浮世絵や日本画などの美術分野にも影響を及ぼしています。彼自身が和歌の才能を持っていたことから、多くの詩歌や物語の中で、頼政の名や逸話が引用されています。

また、鵺退治や最期の場面は、浮世絵や絵巻物の主題としても繰り返し描かれてきました。これらの表現を通じて、頼政の人間像や伝説は各時代の人々に伝えられ、今なお新たな創作の源泉となっています。

現代における上演例とその意義

現代でも「頼政」は能楽堂や各地の特別公演で上演されています。とくに、歴史的な場所での野外公演や、現代語訳を交えた解説付きの上演など、新しい試みも行われています。

これにより、能にあまり馴染みのなかった人々にも、その世界観や物語の奥深さが伝えられています。また、頼政の物語は、現代に生きる人々にとっても「忠義」や「苦悩」、「名誉と哀しみ」といった普遍的なテーマを感じさせるものです。こうした点から、現代における上演は、単なる伝統芸能の継承にとどまらず、新たな価値を生み出しています。

まとめ:頼政が今に伝える歴史と芸術の深み

能「頼政」は、歴史的事実と伝説が交錯する中で生きた源頼政の人生と心情を、美しい舞台表現を通じて伝えています。武士としての勇気や忠義、文化人としての感性、そして時代の波に翻弄された悲哀が、この演目には凝縮されています。

また、「頼政」は流派ごとの多彩な演出、文学や美術への広がり、現代でも続く上演など、多面的な価値を持っています。歴史や芸術の深みを今に伝えるこの演目は、今後も日本の伝統文化を学び、味わううえで欠かせない存在といえるでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!