能「忠度」の物語を知る

能「忠度(ただのり)」は、平安時代の武将・平忠度を主人公とする物語です。平家の滅亡と、和歌への深い愛情を背景にしたドラマが描かれています。

忠度のあらすじ概要と物語の流れ

能「忠度」は、平家の一門でありながら歌人としても名高い平忠度の最期を主題にしています。物語は、僧が旅の途中で忠度の霊に出会うところから始まり、忠度が生前の思いを語る展開となります。

忠度は、一ノ谷の戦いで討たれた後、成仏できないままさまよっています。僧は忠度の和歌への執着と悔いを聞きます。忠度は歌の才能を評価されながらも、平家のため流罪となり、最期には無念の死を遂げました。物語の終盤では、僧が回向(供養)を行い、忠度の魂が安らぎに至る様子が描かれます。

主人公忠度の人物像とその背景

忠度は、平清盛の弟であり、平家一門の中でも異色の歌人として知られています。生前から和歌をこよなく愛し、宮廷歌会にも参加するほどの実力を持っていました。彼の歌は後世に伝わるほどで、百人一首にも選ばれています。

一方で、忠度は武士としての宿命と歌人としての繊細な心の間で揺れ動いていました。戦乱に巻き込まれ、非業の死を遂げるまで誇り高く生きた姿は、能「忠度」を通して今も多くの人の心に残っています。

物語に込められたテーマと時代背景

この物語には、無常観や名誉、和歌文化への憧れといった普遍的なテーマが込められています。忠度の葛藤は、武士の時代と貴族文化が交錯する平安末期ならではのものです。

特に忠度の「歌人として名を残したい」という願いは、時代の移り変わりへの不安や、個人の思いが社会にどう伝わるのかという普遍的な問いとして映し出されています。この時代背景を理解することで、能「忠度」の深みをより一層感じることができます。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能「忠度」の場面解説と見どころ

能「忠度」には印象的な場面や美しい演出が多くあります。物語の展開や舞台表現を知ることで、より楽しんで鑑賞できます。

主要な場面ごとのストーリー展開

物語は大きく分けて三つの場面で構成されています。第一に、僧が忠度の旧跡を訪れ、土地の人から忠度の伝説を聞く場面があります。続いて、忠度の霊が現れ、僧に自らの最期と無念を語ります。最後に、僧の供養によって忠度の魂が成仏する場面に至ります。

場面ごとに忠度の心情が丁寧に描かれており、観客は彼の悲しみや和歌への思いに触れていきます。終盤では、僧の読経とともに忠度の魂が救われていく演出が心に残ります。

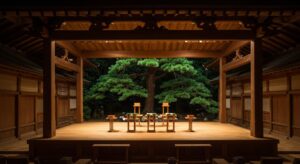

舞台演出と衣装の特徴

能「忠度」の舞台は、簡素な中にも荘厳さがあります。忠度の霊は、白や薄紫の装束をまとい、死者の儚さと気品を表現します。一方、僧役は黒や茶系の落ち着いた装いです。

舞台装置は最小限で、松の作り物や扇などが使われます。動きや所作も抑制されており、静かな中に物語の余韻が広がります。面(おもて)や衣装の色合い、光の使い方に注目すると、さらに深い魅力に気付くことができます。

鑑賞時に注目したいポイント

能「忠度」を鑑賞する際は、忠度が和歌を詠む場面や、僧と忠度の対話に注目してみましょう。特に、忠度の詠む歌には彼の心情が強く表れています。

また、舞台上の静かな緊張感、装束の美しさ、音楽(能管・小鼓など)の使われ方も見どころです。これらを意識して観ることで、物語の深さや日本の伝統美をより感じ取ることができます。

能「忠度」と他の演目との比較

「忠度」は他の能や狂言とどのような違いがあるのでしょうか。演目ごとの特徴や歴史的なつながりを比べてみましょう。

同時代の能演目との違い

能「忠度」と同じく平安末期を題材とした能には、「敦盛」や「経正」などがあります。これらも平家の武将の最期を描きますが、「忠度」は和歌への想いが中心で、他の演目よりも文学的な印象が強い特徴があります。

たとえば、「敦盛」では親子や武士同士の情が主題ですが、「忠度」では和歌を通じた名誉や未練が重視されます。主人公の心情に寄り添う演出も「忠度」ならではの魅力と言えるでしょう。

忠度と狂言「薩摩守」との関連性

狂言「薩摩守」は、能「忠度」と史実の忠度をモチーフにしていますが、狂言独特のユーモアや風刺が織り込まれています。能では忠度の悲しみや無念が中心ですが、狂言ではその人物像を親しみやすく、時に滑稽に描きます。

この違いを知ることで、同じ題材でも表現方法によって物語の色合いが変わることを感じられます。能と狂言をセットで鑑賞してみるのもおすすめです。

忠度が能楽史に与えた影響

能「忠度」は、物語性と和歌文化の融合という点で、後の能作品にも影響を与えました。武士と歌人の両面をもつ主人公像は、後の演目にも受け継がれています。

また、和歌への思いや無常観を表現する能として、学芸や文学の視点からも高く評価されています。忠度の人生と作品は、今も能楽の重要なテーマの一つです。

能「忠度」をより深く楽しむために

能「忠度」は初心者から愛好家まで幅広く人気があります。作品の楽しみ方や現代における意義、学び方を紹介します。

初心者向け鑑賞のコツ

初めて能「忠度」を鑑賞する方は、まずあらすじや登場人物を事前に調べておくと物語が理解しやすくなります。舞台上での言葉は古語が多いため、現代語訳や解説パンフレットなどを参考にすると安心です。

また、静かな所作や音楽、衣装の変化など、全体をじっくり観察することで、ひとつひとつの意味や演出の意図が見えてきます。疑問があれば公演後に解説会に参加するのもおすすめです。

現代における上演や人気の理由

能「忠度」は、和歌や歴史、無常観といった普遍的なテーマが現代にも通じるため、今も多くの人に親しまれています。近年では学校公演や海外公演も行われ、幅広い層から支持されています。

現代の演者が工夫を凝らした舞台演出や新しい解釈を加えることで、伝統を守りつつ新鮮な魅力を発信しています。この柔軟性も「忠度」が長く愛される理由の一つです。

能「忠度」に関する資料や学び方

能「忠度」をさらに深く知るには、台本(謡本)を読むほか、解説書や映像資料の活用が効果的です。各地の図書館や能楽堂のウェブサイトでも、詳細な解説や公演情報を調べることができます。

また、能楽協会や地域の観世流・宝生流といった流派のワークショップに参加することで、専門家の話を聞いたり、実際に謡(うたい)や所作を体験したりすることも可能です。

まとめ:能「忠度」の魅力と鑑賞のポイント

能「忠度」は、平安時代の武士であり歌人でもあった忠度のドラマチックな人生を、美しい舞台と共に味わうことができる演目です。和歌への思いや無常観、繊細な演出が調和し、初心者から愛好家まで多くの人を惹きつけています。

物語の流れや舞台演出、関連する他の演目との違いなどを知ることで、より深い鑑賞体験が得られます。事前の予習や資料活用、解説を参考にしながら、能「忠度」の奥深い世界をじっくり味わってみてはいかがでしょうか。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。