能狂言鬼滅の刃とは新たな伝統芸能への挑戦

能や狂言といった日本の伝統芸能と人気漫画「鬼滅の刃」がコラボレーションした舞台「能狂言鬼滅の刃」は、和と現代文化の融合に挑戦した新たな試みとして注目を集めています。

能や狂言と鬼滅の刃がコラボした背景

能や狂言は日本の伝統的な舞台芸術で、数百年もの歴史を持っています。しかし、近年は観客の高齢化や若年層の興味の低下という課題がありました。一方で、「鬼滅の刃」は幅広い世代に愛される現代の大ヒット作品です。この二つを組み合わせることで、伝統芸能の世界に新しい風を吹き込み、若い世代にも能や狂言の魅力を知ってもらおうという狙いが生まれました。

このコラボは、伝統芸能の継承と発展を目指したい表現者側と、物語性の高い現代作品を取り入れて新規観客を獲得したい伝統芸能界、双方の思いが一致して実現しました。また、既存ファン同士の交流や、異なるカルチャーの相乗効果も期待されています。

物語の世界観を能狂言でどう表現するのか

「鬼滅の刃」は、鬼と人間の戦い、家族愛や成長といったテーマを軸にしており、登場人物の感情や葛藤が物語を動かします。能や狂言では、心情や物語の進行を繊細な所作や語り、音楽で表現するため、「鬼滅の刃」の鮮やかなバトルやドラマを、静かな緊張感と象徴的な動きで描き出します。

たとえば、鬼との戦闘場面では、激しい動きは少なくても面(おもて)や扇、衣装の使い方、独特のリズムで「見えないもの」を感じさせます。また、能特有の幽玄な雰囲気や狂言のユーモアを織り交ぜることで、原作とは異なる深みや余韻が生まれます。こうした演出により、漫画やアニメで見慣れた物語の新しい一面が現れます。

新作公演の概要と注目ポイント

「能狂言鬼滅の刃」は、原作のストーリーの中から印象的な章を厳選し、舞台用に再構成されています。シンプルな舞台装置の中で、能や狂言ならではの表現方法で物語が展開します。原作ファンにも馴染みのあるシーンが取り入れられているため、初めて能や狂言を見る人も楽しみやすい内容です。

特に注目されるのは、主要キャラクターの心理描写や、鬼との対決シーンの演出です。また、伝統楽器の生演奏による効果音や音楽は、物語に奥行きを与えています。さらに、出演者が原作の世界観をどのように解釈し、能狂言として表現するかにも注目です。

能狂言鬼滅の刃の演出やキャストの魅力

能狂言鬼滅の刃は、伝統芸能界を代表する名優たちが参加し、独自の舞台表現で原作の魅力を引き出しています。ここではキャストや演出、舞台美術について紹介します。

野村萬斎など主要キャストの紹介

今回は、狂言師であり俳優としても幅広く活躍する野村萬斎さんが中心となり、同じく能・狂言界の実力者たちが主要キャラクターを演じます。鬼殺隊の主人公たちや、鬼側の重要キャラクターも能役者や狂言師によって配役され、伝統の技と現代の物語が融合しています。

【主要キャスト例】

・野村萬斎(竈門炭治郎役/演出も担当)

・野村裕基(我妻善逸役)

・観世清和(冨岡義勇役)

このように、実績あるキャストが結集することで、原作の登場人物に新たな解釈が加わっています。

監修演出作調など制作陣のこだわり

本公演の成功には、演出や音楽(作調)、脚本などを手がけた制作陣のこだわりが大きく関わっています。演出面では、野村萬斎さんが原作の世界観を壊さず、能と狂言らしさを最大限に活かす工夫を凝らしています。

作調担当者は伝統楽器の選定や、物語に合う音色の演出など細部まで配慮しています。脚本制作では、漫画のストーリーをそのまま再現するのではなく、物語の本質を抽出し、舞台芸術として昇華させる点を重視しています。こうしたこだわりが、観客に深い感動を与えています。

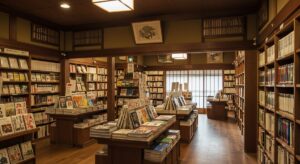

舞台美術や衣装の特徴と見どころ

能や狂言の舞台は、一般的にシンプルで抽象的なデザインが特徴です。今回の公演でも、余分な装飾を避け、登場人物や物語の世界観を引き立てる美術設計がなされています。たとえば、背景には松の絵を配しつつ、光や影の演出で鬼の出現や戦闘シーンを表現します。

衣装は、原作キャラクターのイメージを踏まえつつ、能や狂言の伝統様式を尊重したデザインです。面や装束の使い方も見どころの一つです。これにより、観客は「鬼滅の刃」のキャラクターを伝統芸能特有の姿で新鮮に感じることができます。

公演情報チケット購入と楽しみ方ガイド

公演に興味を持った方のために、日程やチケット情報、観劇マナーまで、初めてでも安心して楽しめるポイントをまとめます。

公演日程や会場アクセス情報

能狂言鬼滅の刃の公演は、東京都内をはじめ全国主要都市の能楽堂や劇場で開催されます。日程や会場は、公演の公式サイトや主催者から随時発表されているので、チェックが必要です。

主な会場の例

・東京能楽堂(東京都)

・大阪能楽会館(大阪府)

・名古屋能楽堂(愛知県)

アクセスは公共交通機関が便利で、駅から徒歩圏内の会場が多いです。事前に地図や会場の公式ページでルートを確認すると安心です。

チケットの購入方法と注意点

チケットは、主に以下の方法で購入可能です。

・公式サイトのオンライン販売

・チケットぴあ、イープラスなどのプレイガイド

・会場窓口での直接購入

人気公演の場合はすぐに完売することもあるため、販売開始日時を事前に確認し、早めの購入をおすすめします。また、座席指定や価格帯も複数用意されているため、自分に合った席を選ぶとよいでしょう。電子チケット化や転売禁止など、購入時の注意事項も必ず確認してください。

初めてでも楽しめる観劇マナー

能や狂言の観劇には独特のマナーがありますが、難しく考える必要はありません。基本的なポイントを押さえておけば、安心して楽しめます。

【観劇マナーのポイント】

・開演時間に遅れないよう余裕をもって入場する

・会場内では静かに鑑賞し、私語や携帯電話の使用は控える

・上演中の写真撮影や録音は原則禁止

また、能楽堂は室温が低めの場合があるので、羽織ものを持参すると快適です。初めてでもリラックスして、伝統芸能の空気感そのものを味わいましょう。

能狂言鬼滅の刃が若い世代に与える影響

この舞台は、若者や原作ファン層の間でも大きな話題を呼んでいます。SNSなどを通じて伝統芸能への関心が高まり、さまざまな変化が見られます。

若者やファン層の反応とSNSの声

公演が発表されると、ツイッターやインスタグラムなどSNS上で「能狂言×鬼滅」という新しい試みに驚きや期待の声が上がりました。観劇を体験した若い世代からは、「能や狂言を初めて見たけど、とても感動した」「新しい形で物語が楽しめた」といった好意的な意見が多数寄せられています。

一方で、伝統芸能ファンからも「若い世代や海外の人たちに能の良さが伝わる機会になった」との歓迎の声が広がっています。こうした反響は、今後の伝統芸能振興にも大きな影響を与えそうです。

伝統芸能の新しい魅力発信

能狂言鬼滅の刃は、従来の能や狂言の枠を超えた新しい魅力を発信しています。斬新なコラボレーションにより、これまで能や狂言に触れる機会が少なかった人たちにも、伝統の技や美しさが身近に感じられるようになりました。

また、原作が持つストーリー性やキャラクターが、伝統芸能の所作や音楽で表現されることで、二つの文化の良さが引き立ち合っています。今後もこうした新しい取り組みが続くことで、伝統芸能全体の認知度やファン層の拡大が期待されています。

今後の展開や続編への期待

今回の成功を受けて、今後の続編や新たなコラボ作品への期待も高まっています。別のエピソードや新キャラクターを題材にした公演、他の人気漫画やアニメとのさらなるコラボなど、多様な展開が考えられます。

また、海外公演や映像配信を通じて、能や狂言の魅力を世界中に発信する計画も検討されています。伝統芸能の新しい発展形として、今後の動向から目が離せません。

まとめ:能狂言鬼滅の刃が切り開く伝統芸能の新しい可能性

能狂言鬼滅の刃は、日本の伝統的な舞台芸術と現代の人気作品が出会うことで、双方に新しい価値と可能性をもたらしています。若い世代や新しい観客層の興味を引き出しつつ、伝統の良さを再発見できる貴重な機会となっています。

このような挑戦が今後も続くことで、日本の伝統芸能がさらに身近になり、多様な文化の融合が進むことが期待されます。能狂言鬼滅の刃は、その先駆けと言える存在です。