一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能と狂言の違いを知るための基礎知識

能と狂言は、日本の伝統芸能として長い歴史を持ちますが、それぞれ独自の特徴や役割を持っています。両者の違いと魅力を知ることで、より深く楽しむことができます。

能と狂言が生まれた歴史的背景

能と狂言は、室町時代に誕生した日本独自の舞台芸術です。能は神事や宮廷の儀式に根ざし、当時の貴族層に親しまれてきました。一方、狂言は庶民の生活や風刺を描き、日常の出来事を題材にして発展してきました。

この二つは「能楽」として一体的に扱われることが多く、互いに補い合う存在です。能が神聖で厳粛な雰囲気を持つのに対し、狂言は親しみやすさとユーモアが特徴となっています。このような違いは、芸能としての役割や観客層の違いから生まれました。

能の特徴と表現方法

能は、静寂と緩やかな動き、そして象徴的な演技が特徴です。物語は幽玄(ゆうげん)と呼ばれる美意識を大切にし、台詞や動きは簡潔で抽象的に表現されます。役者は能面をつけ、感情を抑えて演じることで内面の深さを表現します。

また、舞台には装飾がほとんどなく、松の絵が描かれた背景や橋掛かりと呼ばれる渡り廊下が設置されます。囃子(はやし)と呼ばれる伝統楽器の演奏が、物語をより一層引き立てます。これにより、観客は静かな緊張感と神秘的な世界観を味わうことができます。

狂言の特徴と表現方法

狂言は、日常の出来事や人間の欲望を面白おかしく表現する芸能です。能とは対照的に、感情表現が豊かで、台詞も自然で分かりやすいのが特徴です。役者は面をつけないことが多く、素顔で生き生きと演じます。

物語は、主人と家来、夫婦、隣人など身近な人々のやりとりが中心です。笑いや風刺を通して、観客が共感しやすいエピソードを描きます。動きも大げさで、言葉遊びや身体表現を多用する点が、能とは大きく異なります。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

能と狂言の成り立ちと発展の歴史

能と狂言は、共に日本の歴史の中で磨かれ、独自の伝統を築いてきました。それぞれがどのように発展してきたのかを見ていきましょう。

能楽が日本の伝統芸能として確立するまで

能は、猿楽(さるがく)という古い芸能から発展し、観阿弥・世阿弥親子が芸術性を高めました。室町時代、足利義満が能楽を保護し、格式ある芸能としての地位を確立しました。

その後、能は武士や貴族の間で広まり、江戸時代には幕府の式楽(しきがく)として制度化されました。こうした流れの中で、能は精神性や形式美を重んじる芸能へと成長し、現代まで受け継がれています。

狂言が能と共に発展した経緯

狂言は、能の合間に演じられる「間狂言(あいきょうげん)」として発展しました。能の重厚さを和らげる存在として、観客にリラックスした時間を提供しました。

江戸時代には、狂言も能と同じように保護され、独自の型や演技法が整えられました。現在でも、能楽堂で能と狂言がセットで上演されることが一般的です。こうして両者は、互いに補完し合いながら伝統芸能として発展を遂げました。

能と狂言の現在の在り方

現代の能と狂言は、伝統を守りつつも新しい試みにも取り組んでいます。海外公演や現代劇とのコラボレーションが行われることもあり、幅広い世代が楽しめる工夫がなされています。

また、入門講座やワークショップなど、初心者を対象としたイベントも増えています。こうした活動を通じて、能と狂言は今も人々の心を豊かにする文化として生き続けています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

能と狂言を楽しむためのポイント

能と狂言を鑑賞する際には、いくつかのポイントを知っておくとより深く楽しめます。誰でも気軽に取り組める鑑賞方法や楽しみ方を紹介します。

初心者におすすめの能と狂言の鑑賞方法

初めて能や狂言を観る場合、公演前後に簡単な解説が付くイベントや、字幕付きの公演を選ぶのがおすすめです。あらすじや背景を事前に知っておくことで、物語の流れや登場人物の心情が理解しやすくなります。

また、能と狂言はセットで上演されることが多いので、1つの公演で両方を体験してみるのも良い方法です。鑑賞の際は、着席位置によって見え方が異なるので、チケット選びの際に参考にするとよいでしょう。

能と狂言の代表的な演目とその見どころ

能と狂言には数多くの演目がありますが、特に有名なものをいくつか紹介します。

- 能「羽衣」:天女伝説を題材にした幻想的な物語で、美しい舞が見どころです。

- 能「高砂」:夫婦の長寿と平和を願う祝言能で、結婚式などでも人気があります。

- 狂言「附子(ぶす)」:主人の留守中、家来が「毒」と言われたものをこっそり食べるというユーモラスな話です。

- 狂言「柿山伏」:山伏と村人のやりとりが軽快で、テンポの良さが魅力です。

これらの演目は、初心者にも理解しやすく、パフォーマンスの違いも楽しめます。

舞台や衣装から伝わる魅力とは

能の舞台は、シンプルながらも厳かな空間が特徴です。松の絵が描かれた背景や、橋掛かりの存在が独特の世界観を生み出しています。衣装は絢爛豪華で、色や模様にも物語上の意味が込められています。

一方、狂言の舞台や衣装は能よりも質素で、動きやすさが重視されています。そのぶん、表情や身体全体を使った演技が際立ちます。舞台や衣装の違いにも注目することで、演目ごとの個性がいっそう際立ちます。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能と狂言の役者や道具について知る

能と狂言には専門の役者や独自の道具があり、それぞれの世界観を支えています。演者や面、装束などの違いにも目を向けてみましょう。

能と狂言に登場する役者の種類

能には、主役(シテ)、相手役(ワキ)、助演(ツレ)、そして演奏を担当する囃子方や、合唱を担当する地謡など、さまざまな役割があります。特に主役のシテは、物語の中心となる人物や霊的な存在を演じる重要な役です。

狂言では、主人、太郎冠者(たろうかじゃ)、すっぱ(詐欺師役)など、物語ごとに決まった役柄が登場します。役者は、コミカルな動きや言葉遊びを駆使して場面を盛り上げます。

下記のように、能と狂言の主な役割をまとめると分かりやすいです。

| 芸能 | 主な役者の種類 | 役割の特徴 |

|---|---|---|

| 能 | シテ・ワキ・ツレ | 物語を荘厳に展開 |

| 狂言 | 主人・太郎冠者・すっぱ | 日常や風刺をコミカルに |

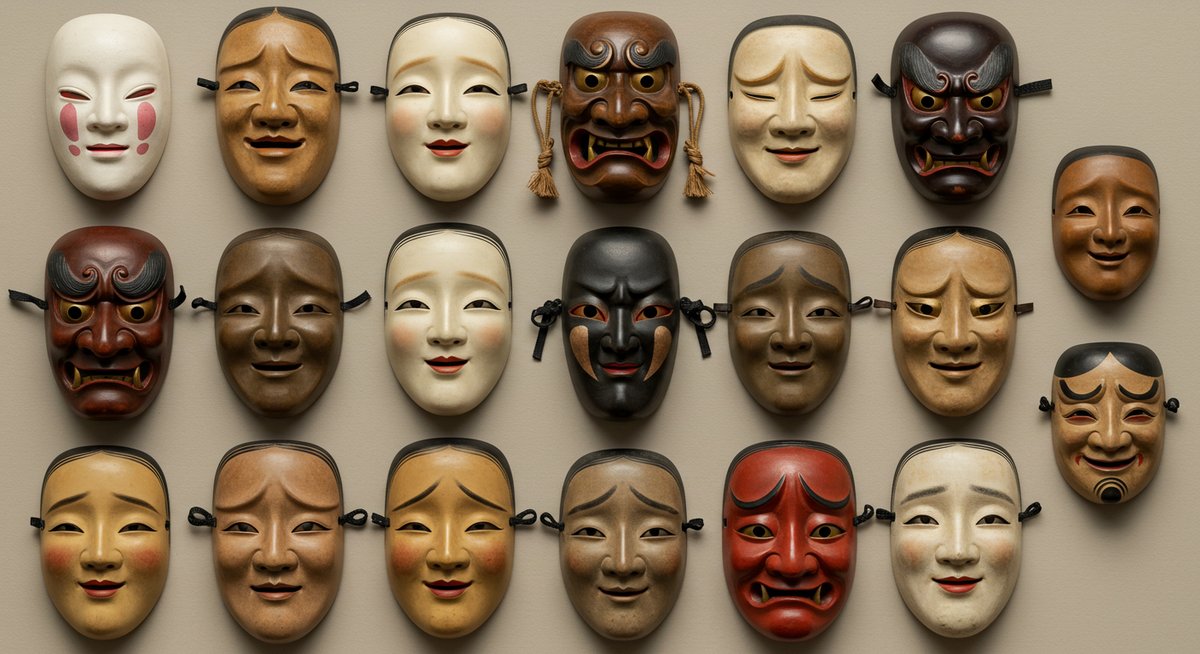

能面と狂言面の違いと意味

能面は、役者の顔を隠し、表情を抑えることで内面の感情や物語世界を表現します。天女、鬼、老人、女性など多様な種類があり、光の当たり方や角度によって微妙に表情が変わることが特徴です。

一方、狂言面は使われる機会が少なく、登場人物のキャラクター性を強調するために用いられます。多くの場合、狂言役者は素顔で演じるため、表情が直接観客に伝わります。この違いは、能が象徴性を重んじるのに対し、狂言が現実味や親しみやすさを求める点に表れています。

能装束や舞台装置の特徴

能装束は、絹や金糸を使った豪華な着物が特徴です。衣装の色や模様には物語上の意味があり、登場人物の身分や性格が表現されています。また、能の舞台装置は非常にシンプルで、松の絵や橋掛かりが象徴的な役割を果たします。

狂言の装束は、能装束と比べて動きやすさを重視した質素な着物が多く、色合いも落ち着いています。舞台装置も能と同じ空間で演じられますが、装飾はほとんどありません。このシンプルさが、役者の演技を際立たせる効果を持っています。

まとめ:能と狂言の違いと伝統芸能の奥深さを楽しもう

能と狂言は、それぞれ異なる個性を持ちながら、長い歴史の中で互いに発展してきました。能は静けさと象徴性、狂言は親しみやすさと笑いに満ちています。違いを知ることで、日本の伝統芸能の奥深さと多様性をより感じることができるでしょう。

舞台や衣装、役者の表現方法など、細部に目を向けることで、新たな発見が生まれます。興味を持った方は、ぜひ実際の公演に足を運び、能と狂言の世界に触れてみてください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!