一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能面 翁の特徴と歴史的背景

能面の中でも「翁面」は、特別な存在感を放っています。その歴史や特徴について、順を追って見ていきましょう。

翁面の起源と能楽における役割

翁面の起源は、日本の古代神事や祭祀にまで遡るといわれています。能楽が成立する以前から、翁の姿は神聖な場で用いられ、人々の幸福や五穀豊穣を祈るための儀式に欠かせないものでした。能楽が発展する過程で、翁は祝言(しゅうげん)と呼ばれる祝福の演目として体系化され、その中で翁面が用いられるようになりました。

能において翁面は、特別な神事的な役割を担います。通常の演目と異なり、「翁」は神聖な儀式そのものであり、演者も面をかける前に手を洗うなど清めの所作を行います。観客に幸福や安全をもたらす象徴として、翁面は今も大切に受け継がれています。

翁面のデザインと特徴的な造形

翁面は、能面の中でもとりわけ独特な表情と造形を持っています。全体的に柔らかく、ふくよかな顔立ちをしており、長いひげや眉が特徴です。額や頬には年輪のような彫りが施され、老翁の慈愛と落ち着きが表現されています。

また、翁面は口元がわずかに開き、微笑んでいるような穏やかな表情をたたえています。色彩も白や淡い色調で仕上げられ、顔全体に神秘的な雰囲気が漂います。こうした造形は、見た人の心に安らぎや敬意を呼び起こす力があります。

能面 翁が持つ象徴的な意味

翁面は、単なる仮面ではなく、深い象徴性を持っています。その最たるものが、長寿や繁栄、平和、安寧などの願いです。演目「翁」では、翁面をつけた演者が舞台上で神に成り代わり、観客や地域社会全体の幸福を祈願します。

また、翁面は「始まり」を意味することもあります。能の公演や祝祭の幕開けに用いられることが多く、その場を清め、良いスタートを誘う役割を担っています。こうした意味合いから、翁面は今も能楽のみならず、日本の伝統文化の象徴として愛されています。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

翁面が使われる主な能と演出のポイント

翁面がどのような能で使われ、舞台でどのような演出がなされているのかを解説します。

翁の演目での面の重要性

「翁」は、能の中でも特別な演目とされ、面の扱いにも一層の重みがあります。翁の面をつけて舞うことで、演者は神聖な存在へと変わり、観客に向けて祝福や祈りを届けます。演目そのものが神事的な意味合いを持つため、面の扱いにも厳格な作法や所作が求められます。

また、翁面が登場することで、舞台全体が清浄な空気に包まれます。その存在は、ただ演技を超えて神事の中心として機能しています。演者自身も面をつけることで、日常から離れた特別な精神状態に入り、舞台に臨むといわれています。

白色尉と黒色尉の違いと使い分け

翁面には大きく分けて「白色尉(はくしきじょう)」と「黒色尉(こくしきじょう)」の2種類があります。それぞれの違いと使い分けを以下の表にまとめました。

| 名称 | 色調 | 主な役割 |

|---|---|---|

| 白色尉 | 白色系 | 祝いごと、長寿の象徴 |

| 黒色尉 | 褐色系 | 地域の守護、厄除け |

白色尉は、より清らかな印象を与え、主に長寿や祝福の場で使われます。一方、黒色尉は力強さや厳しさを感じさせるため、地域の安全や厄除けの願いがこめられています。演目や地域の伝統により、使い分けがされているのが特徴です。

翁面が担う祝祭と祈りの表現

翁面が舞台で登場する場面は、祝祭や祈りの場面がほとんどです。演者は翁面をつけることで、神やご先祖様の化身となり、地域や観客の幸福を祈願します。舞台上では、ゆったりとした所作や静かな舞いによって、厳かな雰囲気が生み出されます。

このような演出は、観る人だけでなく、演じる側にも大きな意味を持ちます。舞台と観客が一体となって祈りや願いを共有することで、祝祭の喜びや神聖な時間を創り出しているのです。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

能面 翁の制作技法と伝統の継承

翁面がどのように作られ、どのように伝統が守られているのかについて紹介します。

能面作りに用いられる素材と技法

能面の制作には、軽くて丈夫な木材が使われます。もっとも一般的なのは桐やヒノキで、これらは彫刻しやすく、後の仕上げに適しています。木を削り出した後、面の表面には胡粉(ごふん)や和紙が塗り重ねられ、細やかな彩色が施されます。

彩色には、天然の顔料や漆が用いられ、表情や陰影を引き立てます。仕上げの段階では、ひげや眉毛に動物の毛を使うなど、細部まで丁寧な作業が必要です。これらの工程は、職人の伝統的な技術と感性に支えられています。

伝統的な面打師による制作工程

能面の制作は、面打師(めんうちし)と呼ばれる専門の職人が担当します。最初に木材を選び、面の輪郭を粗く彫り出します。次に、細部の彫刻や磨き、胡粉を塗る作業を数回繰り返し、滑らかな表面を作り出します。

彩色に入ると、面ごとに独自の色合いや質感を出すため、職人の経験と技術が重要になります。最終段階では、ひげや眉を取りつけ、全体のバランスを確認して完成となります。こうした伝統的な制作工程が、現代まで大切に受け継がれてきました。

現代に受け継がれる能面 翁の魅力

現代においても、翁面は多くの人に愛されています。伝統的な舞台や神事で使われるだけでなく、美術品としての価値も認められています。面打師の技術や表現が新たな世代へと伝えられることで、翁面はその魅力を保ち続けています。

また、現代の面打師たちは、伝統を守りながらも新しい表現や素材の研究も進めています。伝統と革新が調和することで、これからも翁面の文化は続いていくでしょう。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

翁面の鑑賞方法と保存に関する知識

翁面をより深く理解し、楽しむための鑑賞方法や保存の工夫についてお伝えします。

能面 翁の美しさを楽しむポイント

翁面の美しさを楽しむためには、まず間近でじっくりと表情を観察してみることがおすすめです。表面の微妙な陰影や色合い、細やかな彫刻や彩色の技術から、面打師のこだわりが感じ取れます。

舞台で使われる際は、照明や角度によって表情が変化することにも注目すると、より一層面の魅力を味わえます。静かな演技や神聖な雰囲気とともに、翁面の持つ存在感に注目すると良いでしょう。

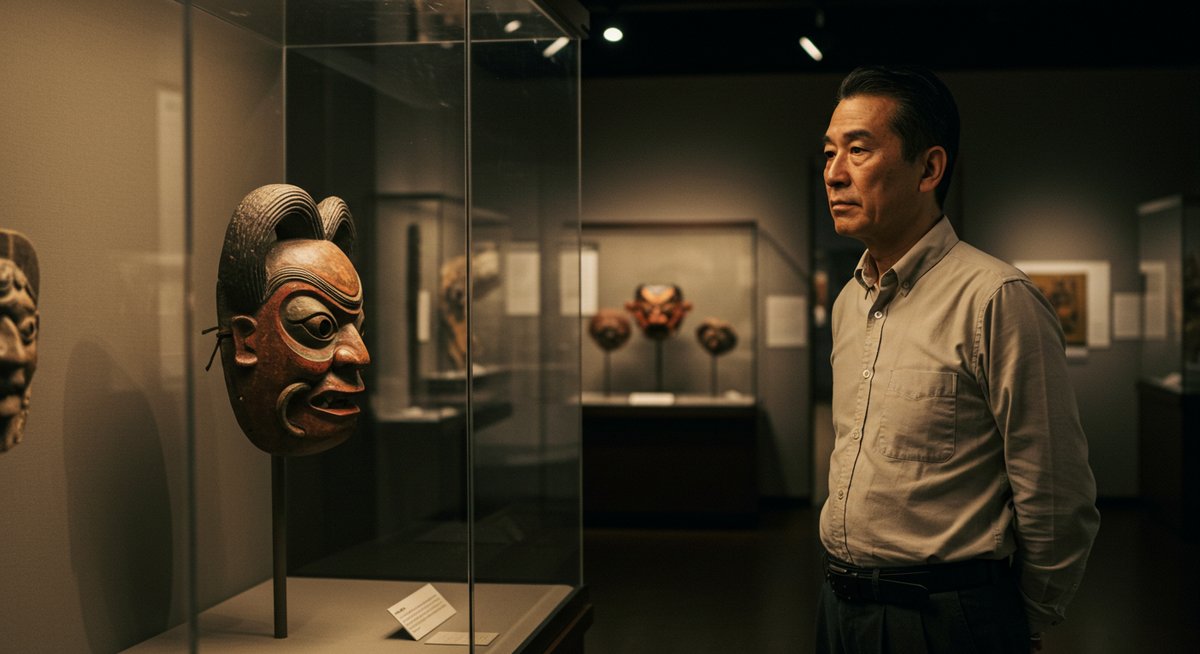

能面展や博物館での鑑賞ガイド

能面 翁を鑑賞できる場所としては、能面展や博物館が挙げられます。展示では、面の裏側や制作過程の解説パネルなど、舞台では見られない部分も紹介されることがあります。

鑑賞の際は、以下のポイントを意識すると理解が深まります。

- 光の当たり方や展示角度を変えて見る

- 裏面の作家銘や制作年代に注目する

- 展示解説を参考に、歴史や使われ方を知る

これらを意識することで、翁面の伝統や美術的な価値をより感じられるでしょう。

貴重な翁面の保存と修復の取り組み

翁面は木製であるため、湿気や乾燥、虫害に弱いという特徴があります。そのため、保存には温度や湿度の管理が欠かせません。定期的な点検や、虫除けの処置も重要です。

また、破損や色の剥落が生じた場合は、専門の修復士が伝統的な技法を用いて修復を行います。修復の際も、元の姿をなるべく損なわず、歴史的価値を守ることが重視されています。こうした取り組みによって、翁面は今後も多くの人に伝えられていきます。

まとめ:能面 翁が伝える日本文化の奥深さ

能面 翁は、長い歴史とともに日本の伝統芸能や精神文化を象徴してきました。その独特な造形や深い意味、そして伝統を受け継ぐ人々の努力によって、今も多くの人々に愛されています。

翁面を手がかりに、能楽や日本文化の奥深さにふれることで、新たな発見や感動が生まれるでしょう。これからも翁面の魅力が広く伝わり、豊かな文化が次世代へと受け継がれていくことを願います。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!