一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能面中将とは何か特徴と歴史を解説

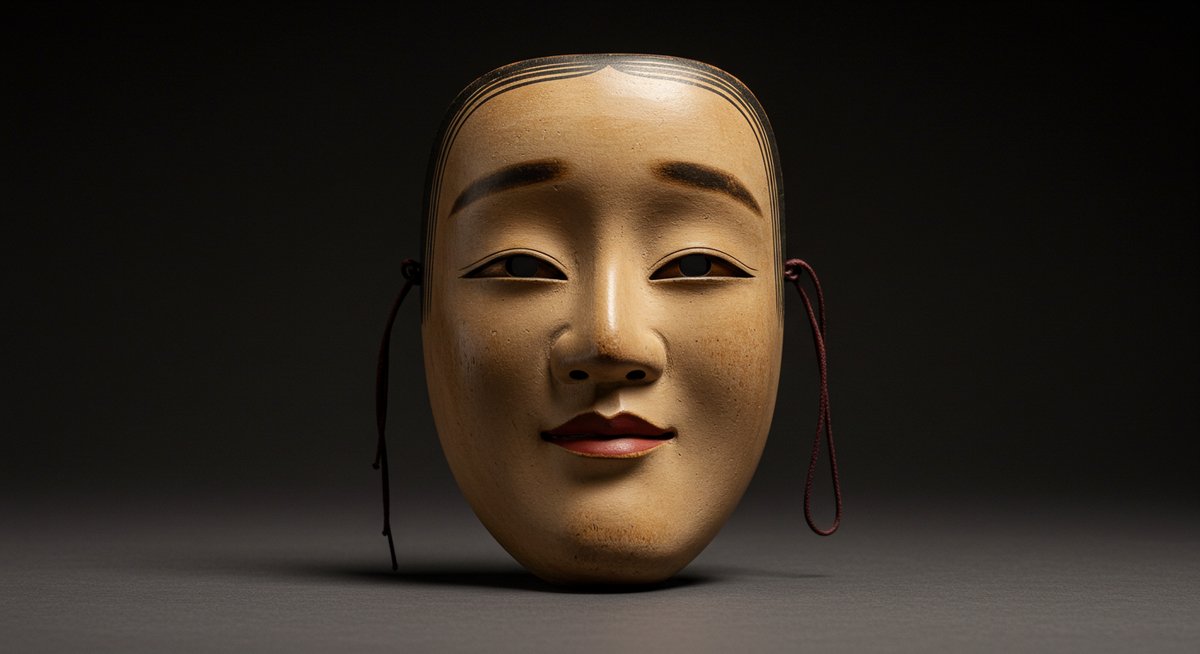

能面中将は、能楽で中将や若い貴族を演じる際に使われる伝統的な面です。その歴史や特徴を知ることで、より深く能の世界に触れることができます。

能面中将の起源と歴史的背景

能面中将は、室町時代に能楽が発展していく中で誕生しました。能面の中でも中将は、若く気品のある男性貴族、特に貴族階級の若者を主に表現するために作られました。この能面の起源は、平安時代の中将(ちゅうじょう)という官職名に由来しています。当時の貴族社会では、華やかで風流な若者像が尊ばれ、それが能楽の登場人物にも投影されました。

能面中将の造形は、古典文学や歴史上の人物像を参考にしながら作られ、時代とともに様式も変化していきました。室町期から江戸時代にかけて、名匠による多彩な型が生まれ、現代に残る名品も多くあります。能面の中でも中将は、能楽の美意識と社会背景を反映した代表的な存在の一つです。

能面中将が表現する人物像や役割

能面中将は、若く高貴な男性を象徴する面です。主に、公家や武家の子息、または若い神仏の化身として舞台に現れます。その表情は、しなやかで優美な顔立ちと、穏やかな微笑みを持ち合わせています。これは、力強さよりも知性や品格、控えめな美しさを演出するためです。

この面が使われる役柄としては、実在の貴族や、平安・鎌倉時代の物語の登場人物が多いです。また、恋や悲しみに悩む若者の内面を繊細に表現するためにも用いられます。能の物語世界において、中将はしばしば女性的な美しさと男性的な気高さを併せ持つ存在として描かれ、その両面性が観客に深い印象を与えています。

能面中将が登場する主な能の演目

能面中将は、さまざまな演目で重要な役割を果たしています。代表的なものとして、「源氏供養」「俊寛」「井筒」などが挙げられます。これらの演目では、若き貴族や恋に悩む男性、あるいは仏の化身など、複雑な感情や身分を持つ人物が登場し、中将の面だからこそ表現できる繊細さが必要とされます。

また、「大原御幸」「小督」など平安時代を舞台にした物語でも、中将面は欠かせない存在です。演目によっては、同じ中将面でも彩色や装飾を変えることで、役柄の特徴をより明確にしています。このように、能面中将は数多くの古典作品で活躍し、その時代の美意識や物語性を伝えています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

能面中将の造形美と種類の違い

能面中将は、表情や細部の彫刻、彩色にこだわりが見られる面です。種類による違いや、他の能面との特徴の違いについて比較しながら見ていきましょう。

能面中将の表情と細部の特徴

能面中将は、目元がやや細く切れ長で、口元にはわずかな微笑みが表現されています。頬には自然なふくらみがあり、全体として若々しい品格やしなやかさがあります。顔立ちは中性的で、やさしさと気品を同時に感じさせます。

細部では、眉やまつげ、唇の彩色が繊細に施され、肌の色も白く透明感があります。面の裏側にも工夫があり、装着時にしっかり顔にフィットするように設計されています。こうした細部の表現が、舞台での存在感や観客への印象を大きく左右しています。

製作技法と素材のこだわり

能面中将の制作には、主に軽量な木材である桐や檜(ひのき)が用いられます。木を丁寧に彫り上げた後、下地となる白土や胡粉(ごふん)を塗り重ね、何度も研磨することで滑らかな表面を作り出します。その後、顔の細部を彩色したり、漆で仕上げたりします。

特に、肌色の微妙なグラデーションや、眉・唇の描写には職人の高度な技術が必要です。仕上げには天然の顔料や金箔を用いることもあり、素材選びにもこだわりが見られます。このような伝統的な技法が、能面中将の美しさや耐久性を支えています。

他の能面との違いと見分け方

能面中将は、他の男性用能面と比較すると、より若く中性的な雰囲気を持つ点が特徴です。たとえば、同じ若者役向けの「若男(わかお)」や「小尉(こじょう)」と比べても、面長や頬のふくらみ、目元・口元の柔らかな表現が際立っています。

見分け方のポイントとしては、以下の点が挙げられます。

- 目と口がやや細く、微笑みを帯びている

- 頬がふっくらとして若々しい

- 肌色が白く、透明感がある

このように、能面中将は他の能面と違った独自の美しさを持っており、役柄に応じて使い分けられています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

能面中将の鑑賞と保存のポイント

能面中将を鑑賞する際は、その精緻な造形や表現力に注目したいところです。また、長く伝統を守るための保存や修復の工夫についても知っておくと理解が深まります。

能面中将の名品が見られる博物館や所蔵先

能面中将の優れた作品は、全国の博物館や美術館で鑑賞できます。主な所蔵先には以下があります。

- 東京国立博物館(東京都):有名な能面コレクションを所蔵

- 大阪能楽会館(大阪府):能楽関連の資料が充実

- 京都国立博物館(京都府):伝統工芸品の展示が豊富

これらの施設では、時期によって特別展や企画展も開催されており、能面中将の名品を間近で見ることができます。また、能楽堂の資料室などでも展示されている場合があります。

鑑賞時に注目したいポイントや見どころ

能面中将を鑑賞する際は、まず顔の表情や彫りの深さに注目しましょう。微妙な光の加減によって、能面の印象が変化する点が大きな特徴です。特に目元や口元の表現は、見る角度によってさまざまな感情を感じ取ることができます。

また、細部の彩色や木肌の質感、裏面に施された作者の銘(めい)も見どころの一つです。能面のサイズや重量、装着した際のバランス感覚なども、舞台での使い勝手を考慮して作られています。こうした点に注意しながら鑑賞すると、より深い理解と感動が得られます。

能面中将の保存と修復に関する取り組み

能面中将は、木製であるため湿度や温度の影響を受けやすく、長期保存には細心の注意が必要です。主な保存方法としては、温度・湿度管理された専用の収蔵庫で保管したり、直射日光や急激な乾燥を避けたりすることが挙げられます。

修復においては、伝統的な技法を守りつつ、現代の保存科学も活用されています。剥落やひび割れが生じた場合は、専門の修復家が天然素材を使いながら慎重に補修を行います。こうした取り組みにより、貴重な能面中将が次世代へと受け継がれています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能面中将が持つ文化的価値と現代への継承

能面中将は、単なる舞台道具ではなく、日本の文化や美意識を反映した工芸品でもあります。その伝説や現代での活用例を通じて、伝統の継承について考えてみましょう。

能面中将にまつわる伝説や逸話

能面中将には、さまざまな伝説や逸話が伝えられています。たとえば、名工が一晩中面に向き合い、魂を込めて彫り上げたという話や、舞台で使用した際に不思議な現象が起こったという話もあります。こうした逸話は、能面中将に対する畏敬の念と、面に宿る精神性を物語っています。

また、特定の能面中将が代々の家系で大切に受け継がれている例もあり、その面を使うことで舞台の出来栄えが変わると信じられています。これらの伝説は、能面中将が単なる道具を超えた存在であることを示しています。

現代の能楽師による能面中将の活用

現代においても、多くの能楽師が伝統的な能面中将を用いて舞台を演じています。舞台だけでなく、能楽のワークショップや教育活動でも能面中将を使い、若い世代に能の魅力を伝えています。

また、新たな素材や技術を取り入れた現代作家による能面も登場しており、伝統の枠を守りながらも、現代社会に適した工夫がなされています。こうした取り組みにより、能面中将の魅力と価値が今も広く浸透し続けています。

能面中将を通して学ぶ日本の伝統芸能

能面中将を知ることは、日本の伝統芸能そのものを理解する入口にもなります。能面には、登場人物の心情や物語の背景が凝縮されており、その表現力を通じて日本文化の深い精神性や美意識を学ぶことができます。

さらに、能面は工芸技術、舞台芸術、歴史、文学といった多方面の知識ともつながっています。能面中将をきっかけに、日本の多様な伝統文化へ興味を広げることができるでしょう。

まとめ:能面中将が語る日本文化の奥深さと魅力

能面中将は、繊細な造形美と歴史を持つ伝統工芸品です。その表現力や文化的背景を知ることで、能楽や日本文化の奥深さをより身近に感じることができます。現代に受け継がれる能面中将の魅力を、ぜひ舞台や展示で体感してみてください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!