一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

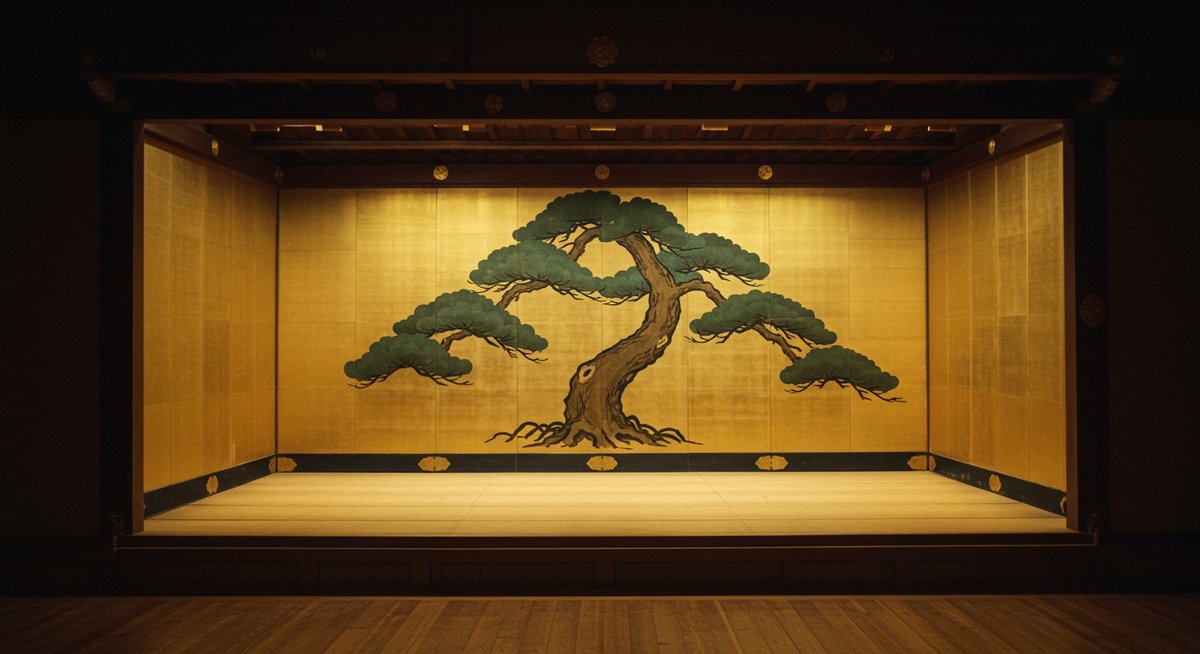

能舞台に描かれた松の意味と役割

能舞台に描かれる松は、単なる装飾ではなく、さまざまな意味や役割を持っています。能の舞台を特徴づける松について、その象徴性や歴史に触れてみましょう。

能舞台の松が象徴するもの

能舞台の正面に大きく描かれる松は、不変や長寿、そして神聖さの象徴とされています。松は日本文化の中で、冬でも青々とした姿を保つことから、変わらぬ生命力や永遠の繁栄を表します。

また、能の世界では現世と神聖な世界をつなぐ“橋渡し”の役割も松に込められています。舞台に立つ演者や観客が、松を通して物語の世界や神秘的な空間を感じ取れるのも、この象徴性によるものです。

鏡板に松が描かれる理由

能舞台の正面にある板を「鏡板(かがみいた)」と呼び、そこに松が大きく描かれています。鏡板に松が描かれる理由は、舞台を神域と見立て、その入口に松を飾ることで神聖な空間をつくり出すためです。

鏡板の松は神様が降り立つ場所とも考えられており、演者が舞台に立つことで神と一体となる意味も込められています。こうした背景から、鏡板の松は能の精神世界をあらわす大切な存在となっています。

能楽と松の関係性の歴史

能楽が成立した中世以降、松は重要な舞台装飾として扱われてきました。能舞台に松が描かれるようになったのは、室町時代に現在の能が形作られる過程で定着したと考えられています。

当時の人々にとって松は神聖な木であり、祭礼にも用いられていました。そのため、能舞台にも松が取り入れられ、神仏や先祖への敬意を象徴するものとして舞台に根付いていきました。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

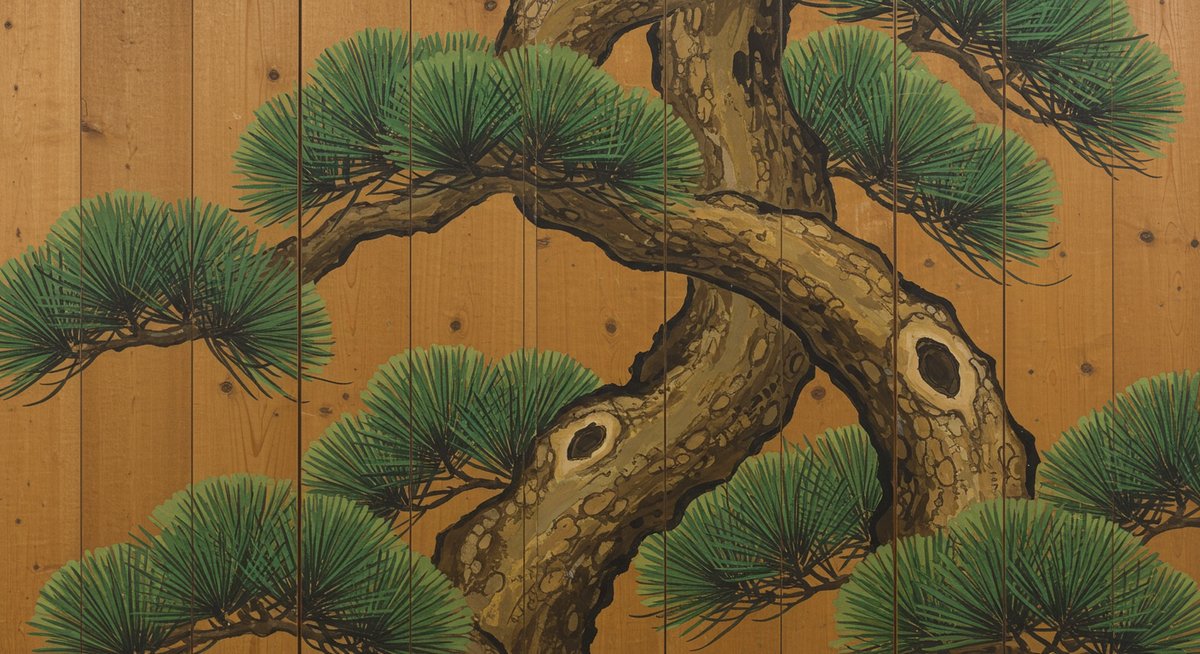

能舞台の松のデザインや種類の違い

能舞台の松は一つひとつ異なり、能楽堂ごとに特徴的なデザインや描き方が見られます。松以外の植物モチーフや地域による違いにも注目してみましょう。

能楽堂ごとに異なる松の特徴

能舞台の松は、能楽堂によって形や色合い、枝ぶりなどに個性があります。たとえば、枝が大きく広がるものや、幹が太く堂々と描かれたものなど、舞台ごとに趣が異なります。

また、松の描き方にも伝統的な流派があり、例えば「観世流」は写実的な松、「宝生流」はやや抽象的な松が選ばれる傾向があります。描く絵師の個性も表れやすく、同じ松でも雰囲気がまったく違うことがあります。

松以外に描かれる竹や梅のモチーフ

能舞台といえば松が定番ですが、能楽堂によっては竹や梅といった他の植物が描かれることもあります。竹はまっすぐ伸びる姿から正直や清廉さを、梅は寒さに咲く強さを象徴しています。

これらのモチーフも、松と同じく舞台の神聖さや日本人の自然観を反映しています。竹や梅が加わることで、舞台に季節感や多様な意味が生まれるのも特徴です。

各地の能舞台で見られる松の例

全国の主な能楽堂の松の特徴を、簡単な表にまとめました。

| 能楽堂名 | 松の特徴 | 備考 |

|---|---|---|

| 国立能楽堂 | 丸みのある枝ぶり | 緑が鮮やか |

| 京都観世会館 | 幹が太く力強い | 松のみ描かれている |

| 宝生能楽堂 | 枝が細かく描写豊か | 竹や梅が加わることも |

このように、能舞台の松は地域や能楽堂ごとに見比べるのも楽しみの一つです。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

能舞台の松と日本文化のつながり

能舞台の松は単なる装飾を超え、日本の精神性や自然観とも深く結びついています。松に込められた神聖さや象徴性を通して、日本文化の奥深さを感じることができます。

松が神聖視される背景

日本では古来より、松は神が宿る木として特別視されてきました。神社の境内や祭りの飾りに松が使われるのも、この信仰によるものです。

松は一年中緑を保つことから“常緑樹”とされ、不変の象徴ともなっています。こうした背景が、能舞台の鏡板に松が描かれる理由ともつながっています。

伝統芸能における松の象徴性

能だけでなく、歌舞伎や日本舞踊など、他の伝統芸能でも松は重要なモチーフとして登場します。松はめでたい席や祝い事の場面でよく使われ、長寿や幸せを願う意味が込められています。

また、舞台の背景として松が使われることで、演者や観客は自然の中で物語が展開しているような雰囲気を味わえます。日本の芸能にとって、松は空間を神聖に保つための大切な存在です。

松を通じて感じる日本人の自然観

松は昔から日本人の身近にあり、自然と共生する意識の象徴でもあります。四季折々の変化を楽しむ中でも、松の変わらない緑は安心感を与えてくれます。

能舞台の松を見ることで、日本人が自然を敬い、大切にしてきた歴史や文化が感じられます。松を通じて、日本独自の自然へのまなざしや価値観が伝えられてきました。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能舞台の松にまつわる豆知識と逸話

能舞台の松には、知っていると舞台鑑賞がより楽しくなる豆知識や、伝説、エピソードがいくつも伝わっています。

鏡板と呼ばれる由来

能舞台の正面の板が「鏡板」と呼ばれる理由は、演者や神が舞台に現れる際、その姿を映し出す“鏡”のような存在だからです。

この「鏡」は、物理的な鏡ではなく、神聖な空間を象徴する意味合いで使われています。演者の動きや心を鏡のように映し出し、観る人に能の世界観を伝えます。

松にまつわる伝説やエピソード

松には多くの伝説やエピソードが残っています。たとえば、能の演目「高砂」では、相生(あいおい)の松が夫婦円満や長寿の象徴とされています。

また、舞台に描かれる松は、かつて実際に神事で使われた松の木を模しているという説もあります。このような物語や歴史を知ることで、松がより身近に感じられます。

能舞台の松を楽しむ鑑賞ポイント

能舞台の松を見る際は、次のようなポイントに注目してみてください。

・松の枝ぶりや葉の色、描き方の違い

・松以外の植物モチーフが加えられているか

・舞台全体の雰囲気と松の調和

これらを意識することで、能舞台の奥深い世界をより一層味わえます。

まとめ:能舞台の松が伝える日本の心と伝統

能舞台に描かれる松は、神聖さや自然への敬意、長寿や繁栄といった日本人が大切にしてきた価値観を象徴しています。そのデザインや歴史、文化的な意味を知ることで、能舞台の鑑賞がさらに豊かになります。

松を通じて、日本独自の美意識や自然観、伝統が今に受け継がれていることを実感できます。能舞台の松は、日本の心や伝統を静かに伝え続ける存在といえるでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!