一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能鵺のあらすじと見どころを徹底解説

能「鵺(ぬえ)」は、日本古来の怪異伝説を題材にした演目で、恐ろしさと哀しみが交錯する独特の雰囲気が魅力です。物語や登場人物、その見どころを分かりやすく紹介します。

鵺の物語の概要と登場人物

能「鵺」は、平安時代の怪異「鵺」をテーマにした物語です。物語の舞台は、源頼政が鵺を射落とした伝説の地。旅の僧(ワキ)がこの地を訪れると、一人の男(シテ)が現れ、頼政と鵺の因縁を語り始めます。やがて夜が更けると、この男は実は鵺の亡霊であったことが明かされ、成仏を願う心情が描かれます。

主な登場人物は以下の通りです。

- シテ(主役):鵺の霊、または鵺に関わる者として登場します。

- ワキ(対話役):旅の僧。鵺の伝説を尋ね、物語を導きます。

- アイ(間狂言):地元の者として物語の補足や解説を担います。

シテとワキの間で交わされるやり取りや、鵺の亡霊の苦悩が本作の中心となります。

鵺の演目に込められたテーマ

この演目に込められているのは、恐ろしい存在として語られた鵺にも、人間のような苦しみや悲哀があるという視点です。鵺は平安貴族たちに恐れられた怪物でしたが、能では「倒された後の魂」に焦点が当てられています。

能「鵺」では、怪異を単なる恐怖や邪悪さとしてではなく、過去の罪や未練を抱える存在として描いています。これは、「成仏=救済」によって、憎しみや恐れが和らぎ、心の安らぎや赦しがもたらされるという仏教的なメッセージとも受け取れます。鵺の苦しみと救いの物語は、観客に「恐れの正体」と向き合うきっかけを与えてくれるでしょう。

鵺が語る教訓と現代へのメッセージ

能「鵺」が現代に語りかける教訓は、恐怖や異質なものへの向き合い方です。過去の人々は「鵺」のような怪異を排除しようとしましたが、能ではその魂の救済が描かれています。

このことから、「異なる存在をただ恐れるだけでなく、理解し、受け入れることの大切さ」が読み取れます。現代社会でも、未知や他者への恐れはさまざまな摩擦を生みがちです。しかし、「鵺」の物語は、恐れの裏側にある苦しみや悲しみを見つめ直すことで、共感や赦しにつながるのだと優しく教えてくれます。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

能鵺の成立背景と歴史的意義

能「鵺」は、平安時代の伝説を基に中世に成立し、長年上演されてきた歴史的な演目です。成立や背景、能楽における位置付けを紹介します。

鵺の成立と作者について

能「鵺」の成立年代は明確ではありませんが、能が発展した室町時代以降に作られたと考えられています。作者については諸説あり、観阿弥や世阿弥といった能楽の祖とされる人物たちの影響が強く見られますが、はっきりとした記録は残っていません。

この演目が生まれた背景には、古くから語り継がれた「平安時代の鵺退治伝説」があります。その物語を能の様式に取り入れ、亡霊の心情や成仏への願いを丁寧に描き出すことで、怪異譚をより深い人間ドラマへと昇華させています。

平安時代の怪異伝説と能鵺の関係

「鵺」の伝説は、平安時代の『平家物語』や『源平盛衰記』などに記されています。夜ごと帝を悩ませた怪物・鵺を、源頼政が弓で射落とした話は広く知られていました。この鵺は、頭が猿、胴が狸、尾が蛇、手足が虎という複雑な姿で描写され、恐怖の象徴とされてきました。

能「鵺」は、この伝説を受け継ぎつつ、怪物そのものではなく「鵺の霊」に光を当てた点が特徴です。倒された怪異のその後を描くことで、怪物の内面や苦悩、そして人々との関係性までをも丁寧に表現しています。このアプローチは、能楽が持つ死者への鎮魂や、現世と異界のつながりを重視する伝統にも通じています。

歴史的評価と能楽における鵺の位置付け

能「鵺」は、怪異能の中でも特に重要な作品として評価されています。平安時代の伝説を下敷きにしつつ、亡霊の苦しみや救済という普遍的なテーマを描いたことがその理由です。

また、鵺は恐怖の象徴でありながら、時を経て能楽の舞台で「憐れみ」や「赦し」を象徴する存在へと変化しました。さまざまな怪異能の中でも、鵺は成仏を願う亡霊が主人公となり、観客に深い余韻を残す点で独特の地位を築いています。こうした作品を通じて、能楽が日本人の死生観や精神文化の一端を担ってきたことがうかがえます。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

鵺の演出と役柄の特徴

能「鵺」では、独特な登場人物の構成や、特徴的な面・衣装、舞台演出が作品の雰囲気を作り上げています。役柄や演出的な工夫を詳しく見ていきましょう。

シテとワキが担う役割

能「鵺」では、主役であるシテが鵺の霊を演じます。シテは物語の中心となり、苦悩や未練を繊細に表現します。ワキは旅の僧として登場し、土地の由緒や鵺伝説を尋ね歩きます。この対話により、物語の核心へと観客を導きます。

シテは前半で地元の男や漁師として現れ、やがて正体を明かして鵺の霊となる「二段構成」で演じ分けが求められます。一方、ワキは旅人の視点から物語を俯瞰的に見せる役割を担い、観客の案内役ともなっています。

鵺役の面と衣装の特徴

鵺の霊を表現するため、シテが用いる面(おもて)や衣装には特別な工夫があります。鵺役の面は、動物の特徴と人の表情が融合した独特なデザインが多く、恐ろしさと哀しさが同居する表情が選ばれます。

衣装は、黒や茶色などの落ち着いた色合いが主体です。異質さを強調するために、動物の毛皮をイメージした装飾や、異国的な柄が用いられることもあります。一方、僧侶役のワキは、清楚な装いで対比を際立たせます。

表形式でまとめると、以下のような特徴があります。

| 役柄 | 面の特徴 | 衣装の特徴 |

|---|---|---|

| シテ | 動物と人の混合表情 | 暗色系、毛皮風の装飾 |

| ワキ | 穏やかな人の表情 | 僧衣や旅装束 |

舞台演出と音楽の工夫

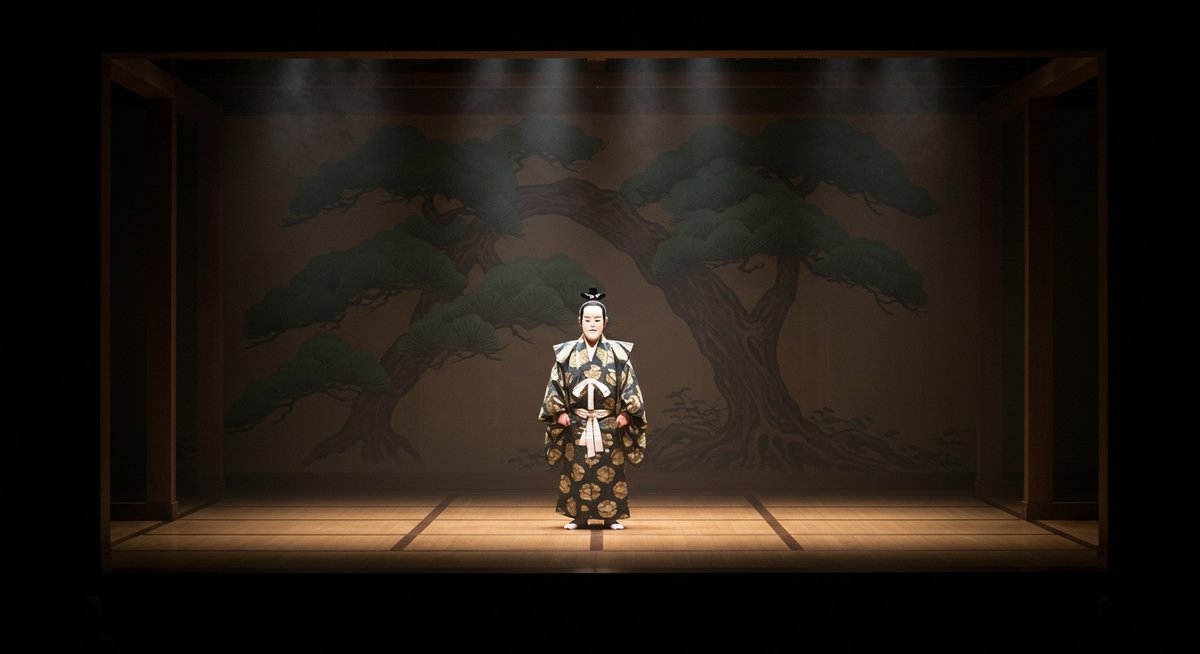

能「鵺」では、夜の闇や怪異の気配を表現するため、照明や音楽、間(ま)の使い方に工夫があります。背景には松を描いた鏡板が用いられ、舞台全体が静寂と不安を感じさせる雰囲気に包まれます。

囃子(はやし)と呼ばれる楽器隊は、鼓や笛を用いて、鵺の出現シーンや亡霊の苦しみを音で表現します。特に、低く響く音や、間を生かした静けさが、怪異の存在感を強めています。舞台中央には橋掛かり(舞台への通路)があり、シテが鵺の霊として現れる場面などで印象的に使われます。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能鵺を楽しむための観賞ポイント

能「鵺」を初めて観る方にも伝わる楽しみ方や、他の怪異能との違い、注目すべき場面を紹介します。初心者にも分かりやすい観賞ポイントを押さえましょう。

初心者向け鵺の楽しみ方

能「鵺」は難しそうに感じるかもしれませんが、いくつかのポイントを意識することでより深く楽しめます。まず、登場人物の動きや表情ではなく、「間」や「静けさ」を感じ取ることが大切です。

また、鵺の霊がどのような思いで登場し、成仏を願う心情がどのように語られるかに注目しましょう。ストーリーの細部が分かりにくくても、全体の「空気感」や「音」の緊張感を味わうことで十分に感動を味わえます。

鵺と他の怪異能との違い

能には「鵺」以外にも、幽霊や妖怪を題材にした演目がいくつかあります。代表的なものには「葵上」や「土蜘蛛」などがあります。これらと比べて「鵺」には次のような違いがあります。

- 鵺は「倒された怪異の亡霊」が主人公で、成仏を願う「救済」がテーマ

- 他の怪異能は、恨みや復讐が前面に出ることが多い

- 鵺は動物の特徴を持つ姿で描かれ、特異な面と衣装が印象的

このように、鵺の物語は「恐れから赦しへの変化」を描く点で独自性があります。

鵺上演時に注目したい場面

観賞時に特に注目したいのは、鵺の霊が正体を現す場面です。ここでは、面や衣装、動きの変化とともに、音楽が一気に緊張感を高めます。

また、物語のクライマックスで、鵺の霊が自らの苦しみを語り、僧侶に救いを求める場面も見逃せません。ここで発せられる言葉や動きに、鵺の哀しみや人間的な弱さが凝縮されています。最後に成仏を祈って消えていく姿には、静かな感動が広がります。

まとめ:能鵺の魅力と現代に伝わる普遍性

能「鵺」は、怪異伝説を題材にしながら、恐怖や悲しみ、人を赦す心が織り交ぜられた奥深い作品です。その物語や演出は、現代人の心にも響く普遍的なメッセージを含んでいます。

鵺の苦しみや救済の物語を通して、「異質なものへの恐れと理解」「赦しや共感の大切さ」など、時代を超えて変わらない人間の心のあり方を見つめ直すことができます。能「鵺」を観ることで、日本の伝統芸能の奥深さと、心を揺さぶる物語の力を体感してみてはいかがでしょうか。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!