一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能面の増女泥眼生成真蛇とは何かをわかりやすく解説

能面には多くの種類がありますが、「増女」「泥眼」「生成」「真蛇」はそれぞれ個性的な表情と役割を持っています。この記事では、それぞれの面の特徴や意味、そして成り立ちについてご紹介します。

能面の増女とはどのような面か

増女(ぞうおんな)は、能面の中でもとくに有名な女性面の一つです。優雅で落ち着いた表情を持ち、年配の女性や高貴な女性の役を演じる際に使用されます。特に、老女や母親、あるいは苦しみや悲しみを背負った女性の内面を表現するために用いられることが多いです。

増女面は、なめらかな額や頬、やや下がった目元が特徴です。口元には静かな微笑みがあり、全体的にやさしく穏やかな印象を与えます。その一方で、細やかな彫りによって、苦悩や哀愁も感じさせる奥深い表情を持っています。そのため、演者の動きや照明によって、表情が大きく変化して見える効果もあります。

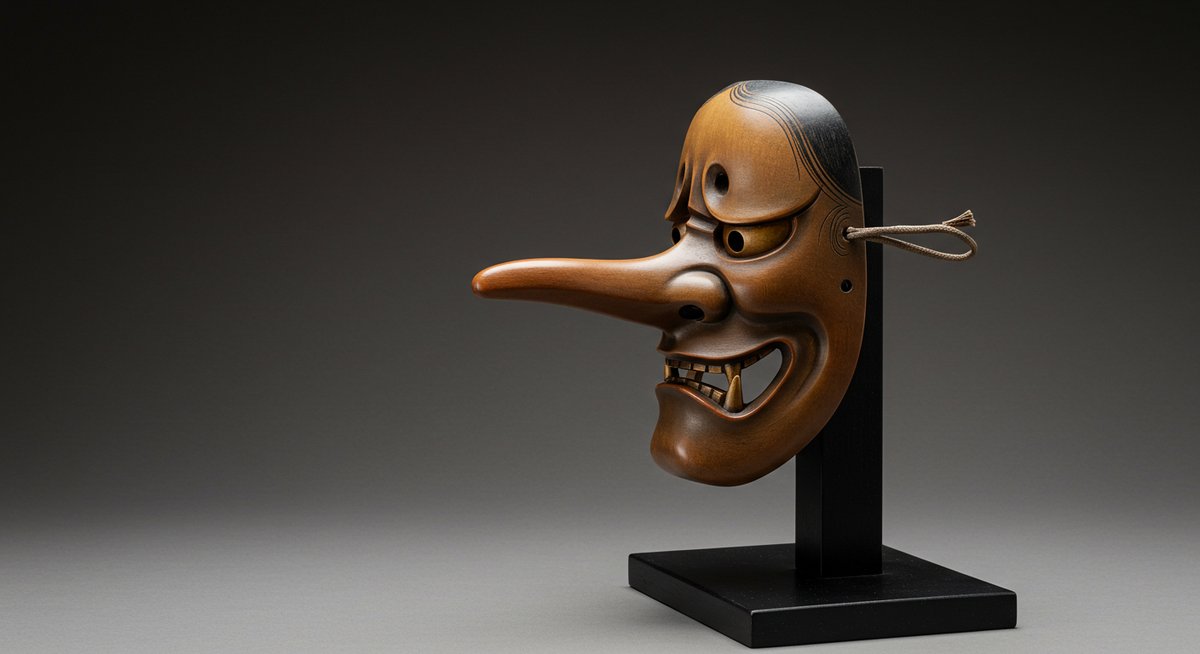

泥眼の特徴と役割について

泥眼(でいがん)は、増女面から派生した能面で、同じく女性を表現しますが、特に「憔悴した女性」や「もののけ化した女性」の役で使われます。泥眼の名は、その目に特徴があり、ややくぼんだ眼差しや、くすんだ表現が強調されています。

泥眼面は、眼窩が深く、目の周りや頬がやや陰った造形になっています。これにより、登場人物の悲しみや苦しみ、あるいは怨念のような感情が強調されて表現されます。主に神や霊、亡霊として登場する女性の役に使われ、感情の振れ幅が大きい場面で活躍します。

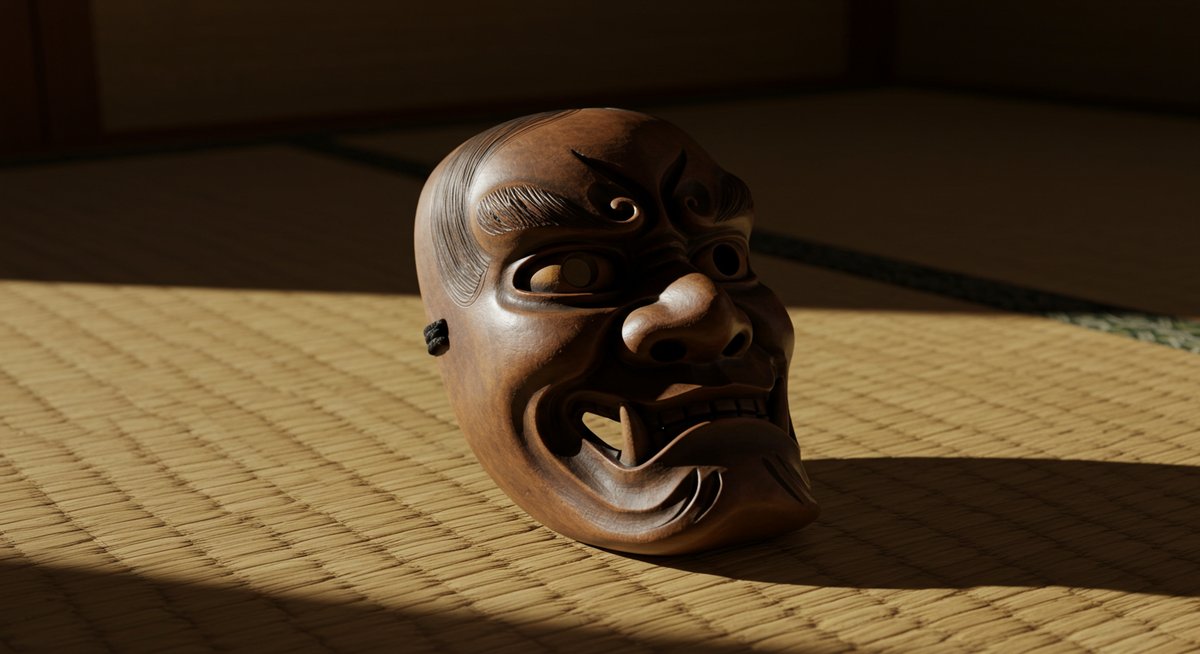

生成と真蛇の違いと意味

生成(しょうじょう)と真蛇(しんじゃ)は、増女や泥眼とは異なり、主に鬼や蛇など異形の存在を表現するための能面です。生成は、鬼や精霊の変化前を表し、まだ人間的な面影が残った顔立ちです。

一方、真蛇は、蛇そのものや完全に変化した存在をイメージして作られています。鋭い目つきや大きな口、強調された歯などが特徴で、異様さや恐ろしさを演出するために使われます。生成と真蛇は、物語の進行や主人公の心の変化を表現する上でも重要な役割を果たしています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

能面の歴史と成り立ちを知る

能面がどのように生まれ、発展してきたのかを知ることは、能の世界をより深く楽しむための手がかりとなります。この章では増女や泥眼、生成や真蛇の背景を探ります。

増女や泥眼の誕生背景

増女面は、室町時代中期になると登場したと考えられています。能が貴族社会だけでなく武家社会にも広まる中、女性役の表現もより複雑さを増しました。その中で、母性や哀愁、老いなどを演じるための面として、増女面が生まれました。

一方、泥眼は増女面をさらに深く掘り下げたもので、女性の苦しみや呪いといった負の側面を強調する必要から生まれました。特定の演目や役柄に合わせて、より感情や状況を反映する新たな面が求められたためです。

生成や真蛇が使われるようになった時代

生成面は、鬼や精霊、動物が人間から変化する中間の段階を表す目的で、室町時代後期から江戸時代にかけて発展しました。それまでの能面よりもダイナミックな表現が求められるようになったことが背景です。

真蛇面は、能の中でも特に激しい場面や、恐ろしい存在を描く必要が出てきた時代に作られました。江戸時代になると、能の演目も多様化し、よりリアルで迫力のある表現が求められるようになり、真蛇面もその流れの中で生まれたとされています。

各能面の名称の由来を解説

増女は「増長した女」「老女の増し姿」など、年老いた女性やその成長過程を意味しています。哀愁や母性、人生の深みを表すニュアンスが込められています。

泥眼は「泥のように沈んだ目元」から名付けられました。感情が沈んだり、霊的な存在を表すための印象的なネーミングです。生成は「生じる」「生まれ変わる」という意味があり、人間から異形への変化を象徴しています。真蛇は「真の蛇」で、完全に蛇や異形へと変化した存在を指しています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

能の演目と能面の使われ方

能の演目ごとに、どのように能面が登場し、役割を果たしているのかを解説します。特に増女や泥眼の使われ方に注目します。

増女や泥眼が登場する代表的な能の演目

増女面は「姨捨(おばすて)」や「砧(きぬた)」など、母や老女が主役となる演目で用いられます。これらの演目は、母親の哀しみや女性の人生の苦しみを描いており、増女面の繊細な表情が深い感情を伝えます。

泥眼面は「葵上(あおいのうえ)」や「道成寺(どうじょうじ)」などで使われることが多いです。とくに「葵上」では、苦しみや怨念に囚われた女性の内面を、泥眼面によって強調します。演目によって、登場人物の心理や物語の展開に合わせて面が使い分けられています。

舞台上での能面の効果と演出

能の舞台では、面によって登場人物の年齢や性格、感情が明確に伝わるようになっています。増女面は、動きや照明の当て方で、悲しみや喜びを微妙に表現できるため、観客の想像力を刺激します。

泥眼面や生成、真蛇面は、恐怖や苦悩といった激しい感情を表現する際にも効果的です。面によって演者が動きを変えることで、同じ役でも印象が大きく変わる点が能面の魅力と言えるでしょう。

装束との組み合わせによる印象の変化

能面は、装束(衣装)との組み合わせによって、その印象が大きく変わります。たとえば、増女面に地味な色合いの装束を合わせると、落ち着いた老女の雰囲気が強まります。一方、豪華な装束を合わせると、貴族階級の女性らしい威厳や華やかさが強調されます。

泥眼や生成、真蛇面も、装束との色や模様のコントラストで、より一層そのキャラクターが際立ちます。演目や役柄に合わせて、面と装束の組み合わせが細かく工夫されています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能面の種類と比較で知る魅力

能面のバリエーションは非常に豊富です。ここでは、増女泥眼生成真蛇と他の面との違いや、能面の成長を反映する種類について、わかりやすくご紹介します。

増女泥眼生成真蛇と他の能面との違い

| 面の種類 | 主な役割 | 特徴的な表情 |

|---|---|---|

| 増女 | 年配女性・母親 | 穏やかで哀愁 |

| 泥眼 | 亡霊化した女性 | 深い悲しみ・怨念 |

| 生成 | 変化途中の鬼等 | 人間的な面影あり |

| 真蛇 | 完全な異形・蛇 | 鋭い目・恐ろしさ |

増女や泥眼は女性役、生成や真蛇は異形役と、表現する人物や存在によって使い分けられています。それぞれの表情や造形が、演目の展開に大きな影響をもたらします。

能面の成長や変化を表す種類

能面の中には、同じ人物が物語の中で心境や姿を変えていく過程を表現するための種類があります。たとえば、最初は増女面で登場した人物が、ストーリーが進むにつれて泥眼や生成、さらに真蛇へと面を変えることもあります。

こうした面の変化は、観客にキャラクターの内面や物語の進行を直感的に伝える役割を果たしています。能面の持つ表現力の豊かさが、舞台に深みを加えています。

大衆文化や現代での能面の登場例

能面は伝統芸能だけでなく、現代のさまざまな分野でも注目されています。映画やドラマ、アート作品などで能面がモチーフとして使われることがあります。また、ファッションやインテリアなど日常生活の中でも、能面のデザインが取り入れられることも増えています。

現代アートの分野では、能面の持つミステリアスな雰囲気や、深い表情がクリエイターのインスピレーションになっています。能面が時代を越えて親しまれる理由の一つと言えるでしょう。

まとめ:能面増女泥眼生成真蛇の奥深い魅力と現代への伝承

増女、泥眼、生成、真蛇などの能面は、それぞれ異なる物語や感情、存在を表現し、能の世界に豊かな彩りを与えています。面ごとの歴史や特徴、使われ方を知ることで、能の奥深さや能面の芸術性をより感じられるはずです。

また、能面は現代にもさまざまな形で受け継がれ、文化や芸術の中で新しい命を吹き込まれています。これからも能面は、日本の伝統芸能を支える大切な存在として、多くの人に親しまれ続けていくでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!