一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

有名な能面師とはどのような存在か

能面師は、能楽に欠かせない能面を制作する職人であり、舞台の表現力を大きく左右する重要な存在です。

能面師の役割と能楽における重要性

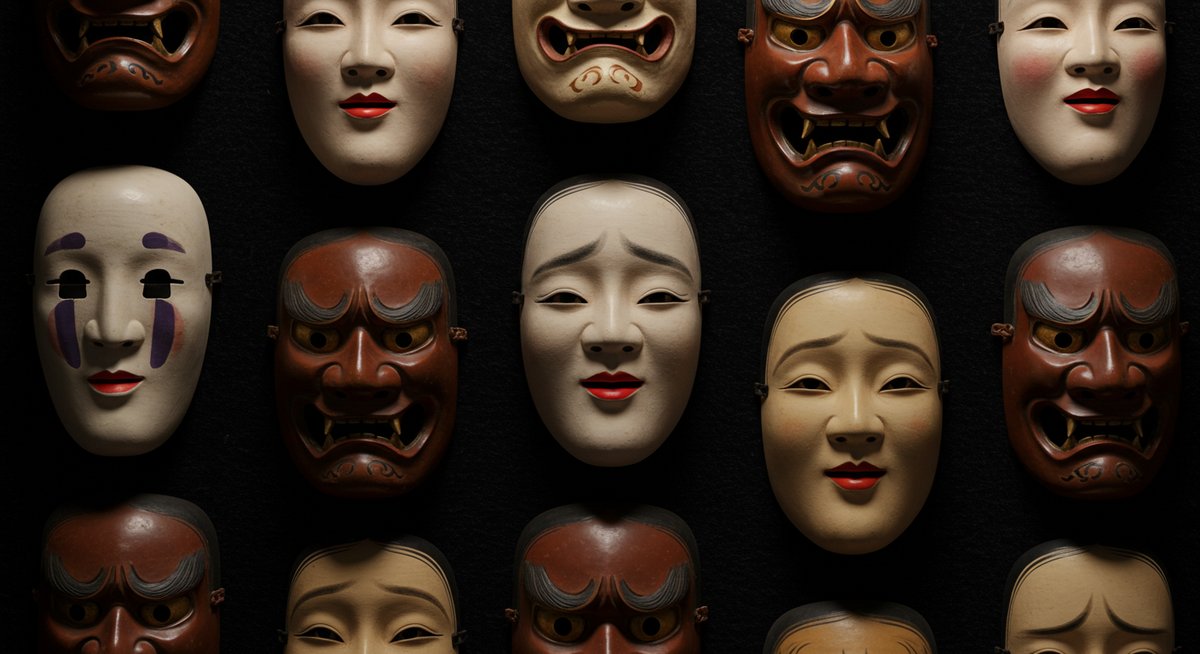

能楽は日本の伝統的な舞台芸術で、演者が能面を付けて演じる点が大きな特徴です。能面師はこの能面を一枚ずつ手彫りで制作し、表情や質感を細やかに表現します。能面自体は、笑いや怒りといった感情をあえて抑えた造形ですが、演者の動きや光の加減によって多彩な表情を見せるよう計算されています。

能面師は単なる道具作りではなく、演者や演目ごとに最適な面を仕上げることで、舞台芸術としての能楽の魅力を引き出します。また、修理や保存の技術も担い、文化財としての能面を後世に伝える役割も果たしています。能面師の技と美意識が、能楽の深みを支えているのです。

歴史に名を刻んだ著名な能面師たち

能面師には、歴史的に高い評価を受けてきた名匠が数多く存在します。たとえば、室町時代には「出目満仲(でめみつなか)」や「法眼(ほうげん)」などの名が知られています。彼らの制作した能面は、現代でも「古面」と呼ばれ、非常に高い芸術的価値が認められています。

江戸時代以降も、「永徳」や「宗貞」など、個性的な面を生み出した面師が活動してきました。こうした歴史的な能面師の作品は、博物館や能楽堂の所蔵品となり、現在も舞台や展示で目にすることができます。能面師たちの名前は、能面の裏に記されることが多く、作品とともにその業績が伝承されています。

現代で活躍する能面師とその作品

現代でも数多くの能面師が活躍しており、伝統の技法を大切にしながら、個性的な作品を生み出しています。たとえば、重要無形文化財保持者(人間国宝)として認定された面師や、若い世代の新進作家が注目されています。

現代の能面師は、舞台用だけでなく美術作品としての能面制作にも力を入れています。また、海外の展示会に出展されたり、一般の人が能面制作を体験できるワークショップを開催したりと、能面文化の普及にも積極的です。現代作家の能面は、伝統と現代性を融合させた表現が特徴で、多様な表情や新しい技法への挑戦も見られます。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

能面師の技術と制作の流れ

能面師が能面を製作する過程には、長い年月をかけて受け継がれてきた伝統技術と細やかな表現力が求められます。

能面の素材と使用される道具

能面の主な素材は、軽くて丈夫なヒノキが使われます。ヒノキは木目が細かく、加工がしやすいため、表情の微細な表現に適しています。面を彫る際には、「ノミ」や「小刀」などの彫刻道具が使われ、面の裏面を薄く削って軽量化する技法も重要です。

また、表面をなめらかにするために「ヤスリ」や「紙やすり」で仕上げた後、下地に「胡粉(ごふん)」という貝殻の粉を塗ります。彩色には「顔料」や「墨」、仕上げには「漆」などが使われます。これらの道具や素材の使い分けが、能面師の技術の見せどころとなります。

能面制作に必要な伝統技法

能面制作には、古くから伝わる伝統技法が多数存在します。たとえば「型取り」と呼ばれる手法では、過去の名作を模範にしながらも、自らの感性を加えて仕上げます。彫りの深さや目の大きさ、顔全体のバランスといった細部にこだわり、微妙な表情を生み出します。

また、面の表面の彩色にも独自の手法があります。胡粉を何層にも塗り重ね、筆で細かな皺やほほの色合いを描きます。その後、漆で艶を出したり、時には古びた風合いを出すための工夫も施されます。伝統技法の習得には長い年月が必要で、師匠から弟子へと技が受け継がれています。

能面師が重視する芸術的な表現

能面師は、能の演目や役柄に応じて、面ごとに異なる表情を作り出します。たとえば「翁」や「小面」など、同じ名前の面でも製作する能面師によって微妙に表情が異なります。能面は固定された表情に見えますが、観る角度や光の当たり方で多彩な感情を表現できるよう工夫されています。

また、能面師は「無表情のなかの表情」を大切にしており、観る者の想像力を引き出す表現が求められます。彫りの深さや彩色による陰影、わずかな口元の曲線など、小さな違いが大きな印象の変化を生みます。この繊細な芸術性が、能面師の作品を唯一無二のものにしています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

能面師の代表的な作品や評価されるポイント

優れた能面には、技術だけでなく芸術性や歴史的価値も求められます。能面師の代表作を知ることで、その魅力や評価の基準が見えてきます。

名作とされる能面の特徴

名作とされる能面には、いくつか共通した特徴があります。

- 表情が深く、多様な感情を感じさせること

- 光の当たり方や演者の動きによって印象が変化すること

- 木材の質や彫りの技術、彩色の美しさが調和していること

また、年月を経ても劣化しにくい堅牢さや、保存状態の良さも重要視されます。伝統に則った技法を使いつつも、面師独自の工夫が加えられている点も、名作と呼ばれる能面の特徴です。

有名能面師の代表的な作品例

歴史的な能面師による代表作には、たとえば「出目満仲作の小面」「法眼作の増女」「永徳作の翁面」などが挙げられます。これらの能面は、能楽堂や博物館で展示されていることが多く、今も多くの人々に親しまれています。

現代の能面師が制作した面でも、「人間国宝・安田靫彦作の若女面」や、著名な現役面師による新作などが評価されています。各面には製作者の名前が刻印されており、作者とともに長く大切にされています。

美術的価値と市場での評価

能面は日本美術の中でも高い評価を受けており、特に歴史的価値のある「古面」は美術市場で高値が付くことも珍しくありません。個人収集家だけでなく、美術館や能楽堂が所蔵することも多いです。

現代作家の能面も、優れた作品は展覧会や展示販売会で高く評価されています。美術的価値は、作者の名声だけでなく、保存状態や技術的な完成度、芸術性の高さなどによって決まります。近年では海外からの評価も高まり、国際的にも注目されています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能面師の仕事に触れる機会と今後の展望

近年、能面師の仕事をより身近に感じられる機会が増えています。伝統の継承や新たな活動にも注目が集まっています。

展覧会やワークショップで能面師に出会う

能面や能面師の仕事に実際に触れたい場合、各地で開催される展覧会やワークショップがおすすめです。能楽堂や美術館では、歴史的な能面の展示とともに、現役の能面師による実演や解説が行われることもあります。

ワークショップでは、能面の下絵を描く体験や、彫刻の一部を体験できるプログラムが人気です。直接能面師と交流できる機会もあり、能面の奥深さを学ぶことができます。

能面教室や体験講座の広がり

最近では、一般の人でも参加できる能面教室や制作体験講座が広がっています。短期間で能面の一部を作ってみる入門講座から、本格的な技術を学べる長期講座まで、内容も多様です。

こうした教室では、伝統技法や道具の使い方だけでなく、能楽の歴史や面ごとの特徴についても学べます。能面作りを体験することで、より深く能楽や日本文化に親しむことができます。

次世代の能面師育成と伝統継承

能面師の世界でも、伝統を守りながら新しい感性を取り入れる動きが見られます。多くの能面師が弟子を取り、手取り足取りで技術を伝えています。また、美術大学や専門学校などで能面制作を専門に学べるコースも設けられています。

次世代の能面師たちは、国内外の舞台や美術展へ積極的に参加しています。伝統の枠を超えた新しい能面表現への挑戦や、国際交流を通じて能面文化の裾野を広げている点も特徴です。

まとめ:能面師の魅力と伝統芸能を支える存在

能面師は、長い伝統の中で磨かれてきた技術と芸術性を持ち、能楽の舞台芸術を陰で支えている存在です。素材選びから繊細な彫刻、彩色に至るまで、その一つひとつに深いこだわりと工夫があります。

歴史に名を刻んだ名匠から、現代の若手作家まで、多くの能面師がその技を次世代に伝え、能楽の魅力を今に伝えています。展覧会やワークショップ、教室などを通じて、私たちも能面師の仕事や伝統に親しむことができます。能面師は、日本の伝統芸能を支え続ける重要な役割を果たしています。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!