一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

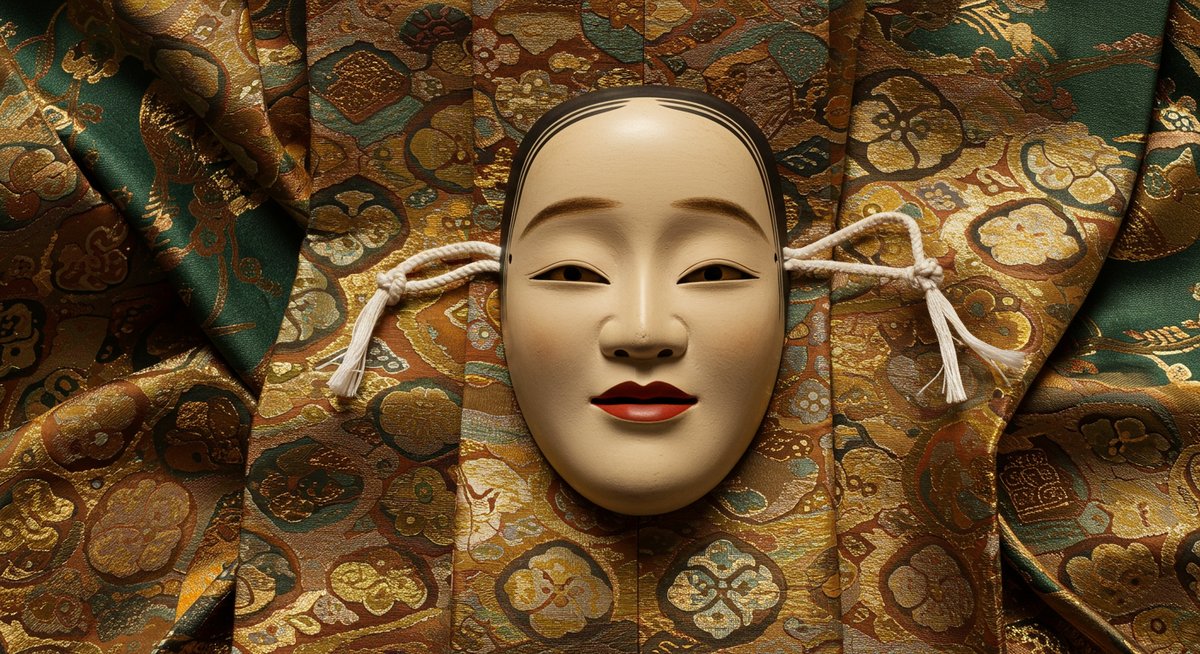

能「海人」の基本と魅力

能「海人」は、日本の伝統芸能である能の中でも特に感動的な作品のひとつです。母の愛と犠牲をテーマとし、今も多くの人の心を打ち続けています。

能「海人」とはどんな作品か

能「海人」は、平安時代の玉取り伝説をもとにした物語です。舞台は伊予国(現在の愛媛県)とされ、海女とその息子を中心に展開します。古くから伝わる母子の物語であり、親子の強い絆や自己犠牲が描かれています。

この作品は、能の中でも「母もの」と呼ばれるジャンルに属しています。母親が子どものために命をかける姿に、多くの観客が深い感動を覚えます。静かな演技と幽玄な雰囲気が特徴で、シンプルな舞台構成の中にも濃厚な人間ドラマが込められています。

能「海人」は、現代でもたびたび上演されており、時代を超えて多くの人に親しまれています。

能「海人」のあらすじと物語の流れ

物語は、藤原房前という貴族が母についての真実を知るため伊予へ向かうところから始まります。房前は自分を育ててくれた海女を訪ね、母の面影を求めて旅をします。

やがて房前の前に、母である海女が現れます。彼女は、昔、房前の命を救うため、龍宮に潜り入って玉を取り戻した過去を語ります。その際、深い海に潜って命を落としてしまったことが明かされます。

物語は母の幽霊が現れ、玉取りの場面を再現する「玉之段」へと続きます。母親の愛情と犠牲の大きさが、静かでありながら力強く描かれています。

能「海人」が伝える母の愛と犠牲

能「海人」では、母が子どものために命を捧げる姿が物語の中心です。自らの命を顧みず、房前のために海の底へと潜って玉を取り戻す母親の決断には多くの観客が心を動かされます。

この作品は、母と子の普遍的な愛情を丁寧に表現しています。母の思いやりや犠牲の大きさに加え、残された子どもがその愛に気づき、感謝する過程も描かれています。

観客は、シンプルな舞台の中に込められた深い感情に共感し、自分自身の家族や身近な人々とのつながりについて考えさせられるでしょう。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

物語の背景と登場人物

能「海人」の物語背景には、日本各地に伝わる玉取り伝説や歴史上の人物が関わっています。主要な登場人物たちは、それぞれ個性的で物語に深みを与えています。

玉取り伝説と能「海人」の関係

玉取り伝説とは、龍宮(りゅうぐう)から宝玉を持ち帰る話で、日本のさまざまな地域に伝わっています。能「海人」は、この伝説を土台に、房前の母が海底へ玉を取りに行く物語として発展しました。

海女が龍宮に潜り、命を懸けて玉を持ち帰る場面は、日本人にとって非常に象徴的です。このエピソードが能「海人」の中心に据えられたことで、母の強い思いや、命を懸けた決断がより際立つ作品となりました。

房前と海女の出会いが物語に与えた影響

房前は、母の素性を知りたいと願い、伊予の地を訪れます。そこでは、自分を育ててくれた海女と再会し、母子の深い絆が明らかになります。

この出会いによって、房前は自分の出生や母の犠牲について知ることとなります。母の愛情を理解し、感謝する房前の姿は、観客にとっても感動的です。

母と子の再会は、物語を大きく転換させる場面です。ここで語られる母の思いや、房前の内面の変化が物語に深みを与えています。

主要登場人物の役割と特徴

能「海人」には、主に以下の登場人物が登場します。

・海女(母):房前の実母で、息子のために命をかけて玉を取り戻す女性。強い愛情と勇気が特徴です。

・房前(子):母を探し、真実を知ろうとする若者。物語を通じて成長し、母の愛に気づきます。

・僧侶や土地の人:房前に助言や案内をする脇役たち。物語の進行や背景説明に重要な役割を果たします。

それぞれの人物が自分の役割を果たすことで、物語がより立体的に描かれています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

能「海人」の演出と見どころ

能「海人」の舞台はシンプルですが、演出や衣装、見どころが随所に散りばめられています。伝統的な演出法や印象的なシーンを知ることで、鑑賞の楽しみが増します。

能「海人」の舞台構成と演出手法

能「海人」の舞台は、簡素な装置と限られた道具で構成されています。海を象徴する青い布や、玉を表す小道具が使われ、観客の想像力を刺激します。

演者の動きや所作は静かでゆったりとしていますが、その中にも緊張感が漂っています。特に、母が海に潜る場面や、玉を持ち帰る場面は、細やかな動きで表現され、観る人の心に残ります。

舞台の音楽や謡(うたい)も重要な要素です。笛や鼓の音が、物語の進行や登場人物の感情を巧みに表現しています。

物語を彩る玉之段の見せ場

「玉之段」は、能「海人」の中でも最も印象的な場面です。母親が龍宮へ潜り、玉を取り戻す過程が舞を通じて演じられます。

この場面では、母の苦しみや決意、息子への深い愛情が、静けさの中に力強く表現されます。観客は、母親の気持ちを舞の動きや音楽から感じ取ることができるでしょう。

また、玉之段の演出によって、現実と幻想の境界があいまいになり、物語全体に幻想的な雰囲気が生まれます。

能「海人」鑑賞のポイントと楽しみ方

能「海人」をより深く楽しむためには、物語の背景や登場人物の心情を理解することが大切です。特に、母と子の再会や玉之段の演出に注目することで、感動がより深まります。

鑑賞時のポイントとしては、以下の点が挙げられます。

・母親の動きや視線に注目する

・音楽や謡の変化を感じ取る

・舞台装置や小道具の使い方を楽しむ

事前にあらすじや見どころを知っておくことで、初心者でも安心して鑑賞できる作品です。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能「海人」の歴史と現代における意義

能「海人」は、古くから伝わる物語をもとに生まれ、時代を超えて多くの人々に親しまれてきました。現代でも上演され続ける理由や、普遍的な価値について考えてみましょう。

能「海人」の成立と歴史的背景

能「海人」が成立したのは、室町時代と考えられています。玉取り伝説や実在の人物をもとに、能独自の脚色が施されました。

当時の人々にとって、親子の絆や家族の大切さは身近なテーマでした。そのため、能「海人」は多くの人の共感を呼び、長く上演される演目となりました。

歴史の中で内容や演出が少しずつ変化しながらも、母の愛や犠牲という物語の本質は変わらず受け継がれています。

現代公演での能「海人」の位置づけ

現代でも、能「海人」は重要な演目として各地で上演されています。能楽師たちにとっても、演技力や表現力が試される作品のひとつです。

また、親子や家族の愛をテーマにしているため、幅広い世代に受け入れられやすい点も特徴です。伝統芸能が持つ厳かな雰囲気を保ちつつ、現代社会においても共感を呼ぶ内容となっています。

学校教育や地域行事などでも取り上げられることがあり、能の魅力を伝える役割も果たしています。

能「海人」が持つ普遍的なメッセージ

能「海人」が伝えるのは、時代や文化を超えた普遍的な「親子の愛」「家族の絆」「自己犠牲」といったテーマです。

母親の無償の愛や、子どもがその愛に気づく過程は、現代の私たちにも深く響きます。家族という身近な存在を見つめ直すきっかけになるでしょう。

このような普遍的なメッセージがあるからこそ、能「海人」は長い年月を経ても人々の心に残り続けています。

まとめ:能「海人」が今も多くの人に感動を与える理由

能「海人」は、母の深い愛情や自己犠牲という、誰もが共感できるテーマを描いた作品です。シンプルな舞台構成や静かな演技の中に、強い感情やメッセージが込められています。

玉取り伝説を基にした物語は、時代を超えて多くの人に受け継がれ、現在も感動を呼び続けています。家族や大切な人とのつながりについて改めて考えさせられる点も、この作品が今なお多くの人々に愛される理由のひとつです。

能「海人」を鑑賞することで、日本文化の奥深さや、人間関係の普遍的な価値に触れることができるでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!