一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能張良のあらすじと見どころ

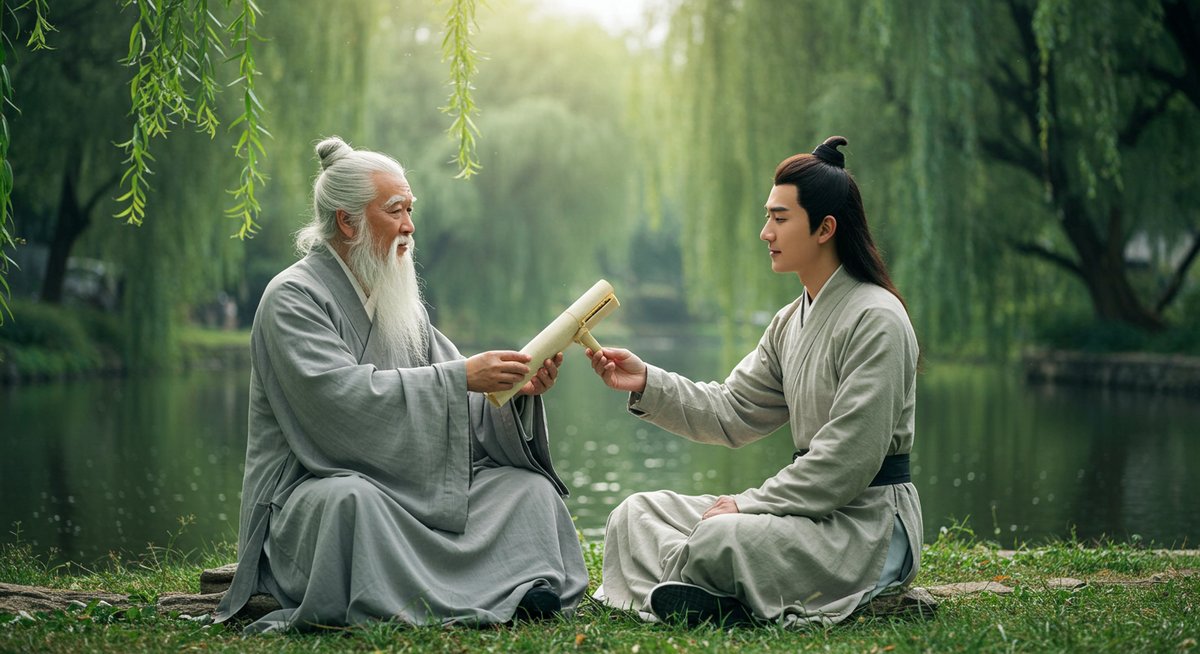

能「張良」は中国の歴史上の人物、張良と黄石公との出会いを中心に描かれる作品です。知恵や人との出会いが人生を大きく左右することを表現しています。

能張良の物語の概要

能「張良」は、中国・前漢の張良という実在の人物を主人公とした物語です。物語は若き日の張良が、知恵を授ける老翁・黄石公と出会うところから始まります。張良は、亡き父の仇討ちを果たせずに苦しんでいましたが、黄石公との出会いを通じて新たな道を見つけていきます。

物語の流れとしては、張良が黄石公の試練を受け、その知恵を授けられることで、後の活躍への道が開かれていくというものです。物語を通じて、伝統的な価値観や人間の成長についても描かれています。

張良と黄石公の出会いと知恵

張良が黄石公と出会う場面は、能「張良」の大きな見どころの一つです。張良は橋のたもとで休む黄石公に出会い、老翁から靴を拾うよう命じられます。何度も命じられるままに従う張良に、黄石公はついに秘伝の書を授けます。

この場面は、謙虚な心や素直さが知恵を得るために大切であることを象徴的に表現しています。また、黄石公から「十年後に再び会いに来よ」と告げられる場面では、張良の忍耐や成長する姿も見どころとなっています。

能張良の舞台で描かれるクライマックス

能「張良」のクライマックスは、張良が黄石公から「太公望の兵法書」を授かる場面です。この兵法書は、張良が後に漢の劉邦を補佐して活躍するきっかけとなります。

舞台では、神秘的な雰囲気の中で黄石公が姿を消すなど、幻想的な演出も取り入れられています。張良の人生が大きく転機を迎えるこの瞬間に、観客は深い感動を覚えることでしょう。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

張良を題材とした能の歴史と背景

能「張良」は、室町時代に成立したとされる歴史ある演目で、中国の物語を日本的な美意識で表現しています。その背景や歴史を知ることで、作品への理解がより深まります。

能張良が生まれた時代背景

能「張良」は、室町時代から江戸時代にかけて成立したと考えられています。当時の日本では、中国の歴史や文学に対する関心が高まり、多くの能楽師たちが異国の物語を取り入れていました。

この時代は、知恵や徳を重視する考え方が広く浸透していました。張良のように、知恵によって時代を切り開いていく人物像は、多くの人々の共感を呼んだのでしょう。また、能楽そのものが精神性や象徴性を重んじる芸能であるため、張良の物語はぴったりの題材だったといえます。

張良という人物の伝説と史実

張良は、実在した中国前漢の軍師で、劉邦に仕え漢王朝の成立に貢献した人物です。史実では知恵と策略に優れた軍師として知られていますが、伝説では黄石公との出会いによってその力を得たと語られています。

能「張良」でも、この伝説的なエピソードを中心にストーリーが展開されます。史実と伝説が交錯し、張良という人物の神秘性や人間的な魅力を強調しています。

能楽における張良の評価と位置づけ

能「張良」は、能の中でも歴史物の演目として位置づけられています。特に、人物の内面や成長を丁寧に描いている点が高く評価されています。

また、中国の物語を和風にアレンジし、日本の観客にも親しみやすく仕上げている点も特徴です。張良のような知恵者の物語は、他の能演目とも共通点がありますが、黄石公のような神秘的な師匠の存在によって独自性を持っています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

能張良の登場人物と特徴

能「張良」には、主人公の張良や黄石公をはじめ、物語を彩る登場人物がいくつか登場します。それぞれの役割や特徴を知ることで、舞台全体の理解が深まります。

主人公張良の人物像

主人公の張良は、知恵と誠実さを兼ね備えた青年として描かれています。物語序盤では父の仇討ちに悩む心の葛藤が表現され、失意の中で黄石公と出会うことで人生が大きく転換していきます。

張良の最大の特徴は、師の教えに素直に従う謙虚さです。黄石公の試練に何度も応じ、最終的に大きな知恵を得る姿は、多くの観客の共感を呼びます。成長していく張良の姿が、物語の感動的な要素となっています。

黄石公の役割と象徴

黄石公は、物語の中で神秘的な賢人・導き手として登場します。張良に厳しい試練を与えつつ、その過程を通じて本質的な知恵を伝える役割を果たしています。

この黄石公は、単なる師匠というよりも、人生の転機や運命を司る存在として象徴的に描かれています。能舞台では、特有の能面や所作によって、その神秘性が一層強調されています。

その他の登場人物と物語展開

張良と黄石公以外には、張良の従者や通行人などが登場し、物語に現実的な広がりを与えます。彼らは全体の流れを円滑にし、主人公の心情変化を際立たせる重要な脇役です。

また、物語の中で語られる過去の出来事や家族の思いも、舞台の情緒を豊かにしています。多くは謡や詞章で表現され、観る者に深い余韻を残します。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能張良の演出と鑑賞ポイント

能「張良」は、美しい舞台装置や能面、さらに静かで深い台詞や謡によって観客の心を魅了します。鑑賞の際に注目したいポイントを挙げていきます。

舞台装置と能面の美しさ

能「張良」の舞台は、シンプルでありながら象徴的な装置が用いられます。たとえば、橋や書物を模した小道具が登場し、物語の重要な場面を印象的に演出します。

また、能面には張良の若さや黄石公の老賢者らしさが表現されており、観る者に強い印象を与えます。衣装も色彩や意匠に工夫が凝らされており、舞台全体が静謐な美しさに包まれています。

台詞や謡の魅力

能「張良」では、古語が用いられた台詞や謡が物語の情感を高めています。張良の苦悩や成長、黄石公の奥深い言葉など、静かなやり取りの中に強いメッセージが込められています。

謡の美しい旋律やリズムも、能独特の雰囲気を醸し出しており、じっくりと耳を傾けることで、より深く物語を味わうことができます。言葉の響きや余韻も、鑑賞のポイントです。

現代に伝わる能張良の上演例

能「張良」は、現代でも上演される機会があります。能楽堂などで演じられるほか、学校や地域の伝統芸能イベントで上演されることもあります。

近年では、字幕や現代語訳を活用した解説付きの公演も増えており、初心者でも楽しめる工夫がなされています。多くの世代が能「張良」に親しみ、その魅力を再発見しています。

まとめ:能張良が今も語り継がれる理由と魅力

能「張良」は、知恵や人間の成長、人生の転機を静かに描いた作品です。シンプルながら深いテーマと、幻想的な舞台美術が相まって、現代に生きる私たちにも多くの気づきを与えてくれます。

人との出会いや素直な心の大切さを改めて感じることができ、長い歴史の中で多くの人々に親しまれてきた理由がよく分かります。これからも能「張良」は、新たな世代へと受け継がれていくことでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!