一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

日本刀や槍と並んで日本の古武器として知られる長刀と薙刀は、名前も見た目も似ているため混同されやすいです。しかし刃の形状や柄の長さ、使われた場面が異なり、それを押さえるだけで両者の違いがすぐに分かるようになります。本記事では見た目や歴史、使い方の観点から具体的に比較し、実戦や武道、保存の場面での扱い方までわかりやすく解説します。

長刀と薙刀の違いがすぐわかるポイント

短い導入(約180文字):

長刀と薙刀はどちらも柄の長い刃物ですが、刃の取り付け方や用途により明確な違いがあります。ここでは一言での違い、見た目での判別法、刃長や柄の設計が用途にどう影響するか、よくある混同例を順に紹介します。図や写真がなくても、ポイントを押さえれば実物を見分けられるようになります。

一言で言うとどこが違うか

長刀と薙刀の本質的な違いは「刃と柄の連結構造」と「想定される使い方」にあります。長刀は日本の伝統武具で、直線的な柄に長い刀身が付く構成で斬撃や刺突を意識した使い方が多めです。薙刀は草や敵を薙ぎ払う用途から発展し、刃がやや湾曲することが多く、広い範囲を掃うような払いや回転を得意とします。

見分けの簡単な基準は「刃が柄に沿って真っ直ぐ付いているか」「刃が払いの動きに適した湾曲か」です。戦闘スタイルで言えば、長刀は直線的な突き斬りで距離を詰める場面、薙刀は広い間合いから斜めに払う動きを重視する場面で用いられます。これらを頭に入れておくと、実物を見たときに違いを見抜きやすくなります。

見た目で分かる簡単な判別法

見た目での判別はまず刃の形状と柄の長さを確認します。長刀は刀身がやや直線的で、刀身と柄の接続が自然に見えるのが特徴です。鞘がある場合は直線的な収まり方をすることが多く、全体にすっきりした印象を受けます。

薙刀は刃がやや湾曲し、外側に広がるような形状が多く見られます。柄は長く、両手で握ることを前提とした寸法になっています。刃の付け根付近に目立つ反りや厚みがあれば、薙刀の可能性が高くなります。

具体的には以下の点をチェックしてください。

- 刃の反り具合:ほとんど反りがなければ長刀、反りが目立てば薙刀の傾向。

- 柄の長さ:片手でも握れる短めなら長刀、両手用の長さなら薙刀。

- 刃の取り付け角度:柄に対して直線的なら長刀、払うための角度がついているなら薙刀。

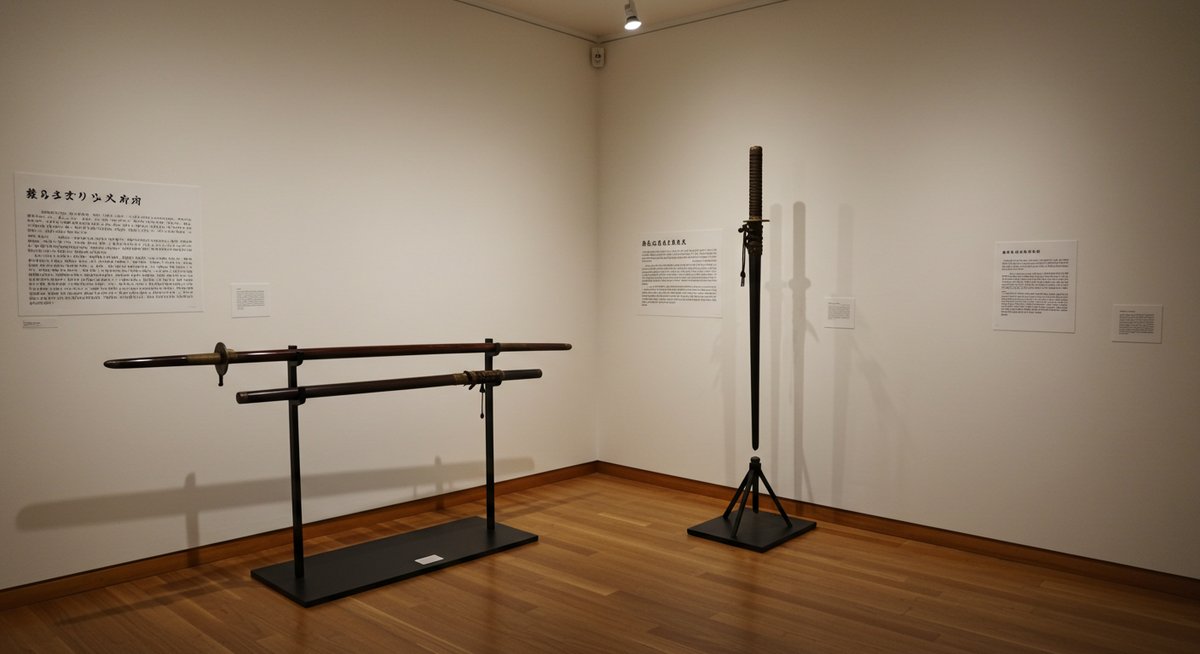

こうした視点を押さえておけば、博物館や展示品でも比較的容易に見分けられます。

刃長と柄の設計で変わる用途

刃長と柄の設計は武器の用途を直接決めます。長刀は比較的均整の取れた刃長で、柄もやや短めに設計されることが多く、突きと斬りをバランスよく行うことを想定しています。これにより機動性を保ちながらも威力ある一撃を出せます。

一方、薙刀は刃長が長めで柄も長くなる傾向があり、広い範囲を掃うような動作や遠距離からの一撃を重視します。柄が長いことで両手の力を生かした大きな振りが可能になり、集団戦や馬上戦でも有効でした。

実際の使い分けとしては、狭い屋内や密集戦では長刀のような取り回しやすい武器が有利で、開けた野戦や跳躍や回転を使う場面では薙刀が有利になります。設計の違いはそのまま戦術の違いに直結するため、形を見れば目的がわかることが多いです。

よくある混同例とその見分け方

よく見られる混同例は「長巻」や「大薙刀」といった名称と混同するケースです。形状だけで判断すると、大型の長刀を薙刀だと誤認することがあります。混同を避けるには刃の取り付け角度と柄の意図を確認してください。

また、装飾や保存状態で形が変わっている展示品も判別を難しくします。鞘や鍔(つば)の有無、柄の握り方の痕跡、刃の重心位置なども観察ポイントです。重心が刃寄りでしっかりした振りが想定されているなら薙刀、柄寄りで機動的な扱いを想定しているなら長刀の可能性が高いです。

最後に、専門の解説や展示パネルの表記を確認するのが最も確実です。自信がないときは写真を撮って専門家に確認するのも良い方法です。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

名前と歴史から見る長刀と薙刀の違い

短い導入(約180文字):

名前や呼称の由来をたどると、長刀と薙刀の違いがよりはっきり見えてきます。ここでは呼び名の由来、古代からの形の変化、戦場での役割の変化、大型の関連武具との混同について歴史的背景を紹介します。時代ごとの使われ方の違いを押さえると見分けがつきやすくなります。

呼び名の由来と意味の違い

長刀の「長」は文字通り長さを示す言葉で、「刀」は刃物全般を指すため、長刀は「長い刀」という意味合いがあります。古い文献では地域差や時代差で呼び方が揺れ動き、武具の形式を厳密に区別しない時期もありましたが、基本として長さと刀身の直線性が名前の由来に反映しています。

薙刀の「薙」は草や敵を薙ぐ(なぎ払う)という意味から来ています。元々は農具や草刈り具から発展した可能性が高く、払いや掃うような動作に適した形状がその名に表れています。語感からも「薙ぎ払う」ための長い柄と刃を想像できます。

両者の名前を比較すると、長刀は物理的長さに注目した呼び方、薙刀は用途や動作を表現した呼び方といえます。名前の違いは設計思想や使い方の違いを反映しているため、理解すると識別が容易になります。

古代からの形の変化の流れ

古代では兵農一致の時代背景もあり、刃物は農具と武器の境界が曖昧でした。初期の長柄武器は草を刈る鎌や鉈(なた)に由来するものが多く、徐々に戦闘向けに改良される過程で薙刀や長刀の原型が生まれました。

中世以降、戦場の戦術が変わるに従って形状も進化しました。騎馬戦が増えると長い柄と長い刃をもつ薙刀が有利になり、室内戦や階段の多い城内戦では扱いやすい長刀が好まれるようになりました。技術の進歩で鍛造や刃付けが改良され、より専門的な形に分化していきました。

こうした歴史的な変遷を知ることで、なぜ同じ長柄の武具でも見た目や用途が変わってきたか理解できます。展示物を見る際は、時代背景を一緒にチェックすると判別の助けになります。

戦場での役割が変わった理由

戦場での役割の違いは、戦術と環境の違いが背景にあります。開けた野戦や馬上戦ではリーチが長く大きく払える薙刀が有利でした。長い刃と柄で騎乗した敵の脚や顔面を狙いやすく、多人数の突入を抑える役割を果たしました。

一方、城攻めや歩兵中心の白兵戦では取り回しの良い長刀が重宝されました。狭い通路や段差のある場所では大振りがしにくく、素早い斬りや突きが求められたためです。戦術が変わるたびに装備が適応し、結果として両者の形状に差が生まれました。

技術革新や鉄砲の導入なども影響を与え、時代が下るにつれて両者の役割はさらに細分化しました。戦史を知ると、なぜ特定の時代に特定の武具が栄えたかが納得できます。

長巻や大薙刀との混同例

長巻や大薙刀は長柄武具の中でも特異な存在で、展示や文献ではしばしば長刀や薙刀と混同されます。長巻は長大な刀身を持つ稀有な形で、見た目は長刀に似ますが重量と用途が異なります。大薙刀はさらに大型化した薙刀で、主に儀式用や見せるための装備として使われることもありました。

混同を避けるポイントは実用性と構造を見ることです。長巻や大薙刀は実戦よりも象徴的・儀礼的な用途が強い場合が多く、過剰な装飾や極端な長さが特徴です。実戦用の長刀や薙刀は握りや刃のバランスに実用的な工夫が見られます。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

刃と柄の違いを比べてみる

短い導入(約180文字):

刃先や刃の長さ、柄の長さや握り方といった物理的な違いは、実際の使い勝手に直結します。ここでは刃先の形状、刃の長さと幅、柄の長さと握り方、拵えや重心が動きにどう影響するかを詳しく説明します。これらの点を比べれば、写真や実物からでも見分けやすくなります。

刃先の形状と切り方の差

長刀の刃先は切っ先が比較的鋭く、直線的な斬りや突きに向く形になっています。刃先の角度が鋭ければ刺突や切断力が高まり、相手の防具の隙を突く動きに適しています。切り方は短い踏み込みを伴う直線的な斬りが中心になります。

薙刀の刃先は払いの動作を意識してやや広めに設計されることが多く、接触面を広く取って相手を薙ぎ払うような切り方が得意です。刃先が広いと相手の防御をかいくぐりやすく、連続した払いや回転を入れた攻撃が生きます。

用途の違いが刃先の形に反映されているため、刃先を観察するだけでどのような戦い方を想定していたか判断できます。

刃の長さと幅の目安の違い

長刀は刃の長さが比較的標準的で、幅も実戦で扱いやすい範囲に収まっています。これは取り回しと斬撃力のバランスを取るためです。刃の幅が極端に広いと重量が増し、素早い動きが難しくなります。

薙刀は刃長が長めで、幅も広めに設計される傾向があります。長めの刃はリーチを稼ぐため、幅が広いと払いや斬撃の効果が高まります。ただし極端に長く重いものは儀礼用となり、実戦用は実用的な重さで調整されます。

具体的な目安としては、実戦的な長刀は扱いやすさを重視して中程度の刃長、薙刀は一手で広い間合いを取れる長さが多い、という違いを覚えておくとよいでしょう。

柄の長さと握り方の違い

柄の長さは両者を分ける重要な要素です。長刀の柄は片手でも扱えることを前提とした長さが多く、場合によっては両手で握ることも可能な中間的な長さです。握り方は刀のように片手で細かく操作する場面が多くなります。

薙刀の柄は基本的に両手で握る長さに設計され、両手の力を使った大きな振りや払いが前提です。握り方も両手の位置を変えながらリーチや角度を調整することが多く、動きに幅があります。

この違いは実際の操作感に直結するため、柄を触ればどちらの系統かおおよそ分かるようになります。

拵えや重心が動きに与える影響

拵え(こしらえ)は柄の材質や握りの太さ、鍔の有無などを含みます。長刀は鍔や鞘のデザインが控えめで機能重視の拵えが多く、重心は比較的柄寄りに配置されるため素早い操作がしやすいです。

薙刀は柄が長いため、拵えでバランスを取る工夫がされます。重心は刃寄りに置かれがちで、これにより払いや大振りの威力が増します。重心の位置は扱い方を決定づけるため、展示品を観る際は刃の厚みや柄の形状をチェックすると動きの意図が読み取れます。

重心や拵えの違いを理解すると、同じ長柄武具でも使い勝手や戦術的な目的がどのように異なるかがより明確になります。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

使い方と場面で分かる長刀と薙刀の差

短い導入(約180文字):

最後に、実際の使い方や採用の傾向、現代での扱い方、有名な史例を通じて長刀と薙刀の差を確認します。戦術的な動き方や採用者の違い、現代武道での保存・継承の状況を知れば、それぞれの武具が持つ役割が理解しやすくなります。

戦術や動き方での使い分け

長刀は直線的な突きや斬りを重視した戦術で使われ、速い踏み込みや切り返しで相手の隙を突く場面に向いています。狭い場所や密集した戦場での素早い攻防に向いており、個人戦での立ち回りが主体です。

薙刀は大きな円弧を描くような払いを主体とした戦術に向いています。遠距離から相手の動きを封じる、または集団の衝撃を受け止めるための間合い作りに長けています。回転や踏み込みを併用して複数の相手を一度に牽制する場面で効果を発揮しました。

こうした戦術の差は装備する兵種や戦場環境によって使い分けられ、双方の長所を活かした布陣が取られていました。

武士と女性での採用傾向の違い

歴史的に見ると、武士階級の男性は長刀や槍といった武器を主に採用しましたが、薙刀は女性の護身用や武芸として広まった時期もありました。特に室町以降、女性が身を守るために薙刀の稽古をする例が増え、薙刀術は女子の武芸としても定着しました。

これは薙刀の長いリーチと払う動作が比較的体力差を補いやすい点が関係しています。同時に薙刀は家の防衛や門前での護衛にも適しており、女性が使う場面が多かったという側面があります。

一方で長刀は戦闘の最前線で使われることが多く、男性武士の戦闘技術として伝承されることが一般的でした。

現代の武道と保存の扱い方の差

現代では長刀術や薙刀術は武道や舞台芸能、保存団体によって継承されています。競技的・教育的には薙刀は女子の武道として人気があり、学校や道場での普及が進んでいます。長刀は古武術の一分野として専門家や愛好家に継承されています。

保存の面では、実戦用の実物は文化財や博物館で保存・展示されることが多く、レプリカや稽古用具は安全性を考慮して作られています。現代の取り扱いは歴史的価値と安全性の両立が求められます。

有名な史例から学ぶ見分け方

史料や絵巻物には長柄武具が描かれている例があり、絵解きをすることで実戦での使われ方が見えてきます。たとえば騎馬武者が使う長柄の刃物はリーチと払う動作を重視している描写が多く、薙刀に近い性格を示します。

一方、城内戦や武士同士の一騎打ちを描いた場面では取り回しの良い長刀や短めの刀身が描かれることが多く、用途の違いが絵画資料にも表れています。史例を参考にすることで、なぜある時代に特定の武具が選ばれたかが具体的に理解できます。

長刀と薙刀の違いまとめ

長刀と薙刀は名前や見た目が似通って見えますが、刃の反り具合、柄の長さ、重心や拵え、そして歴史的な役割の違いを押さえると明確に区別できます。長刀は直線的な斬りや突きを重視した機動的な武具、薙刀は払いや広い間合いを取る大振りの武具という違いがあります。歴史や戦術、保存の視点を合わせて見ることで、展示や史料からも見分けられるようになります。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!