一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

夢幻能とは何かその魅力と基本を知る

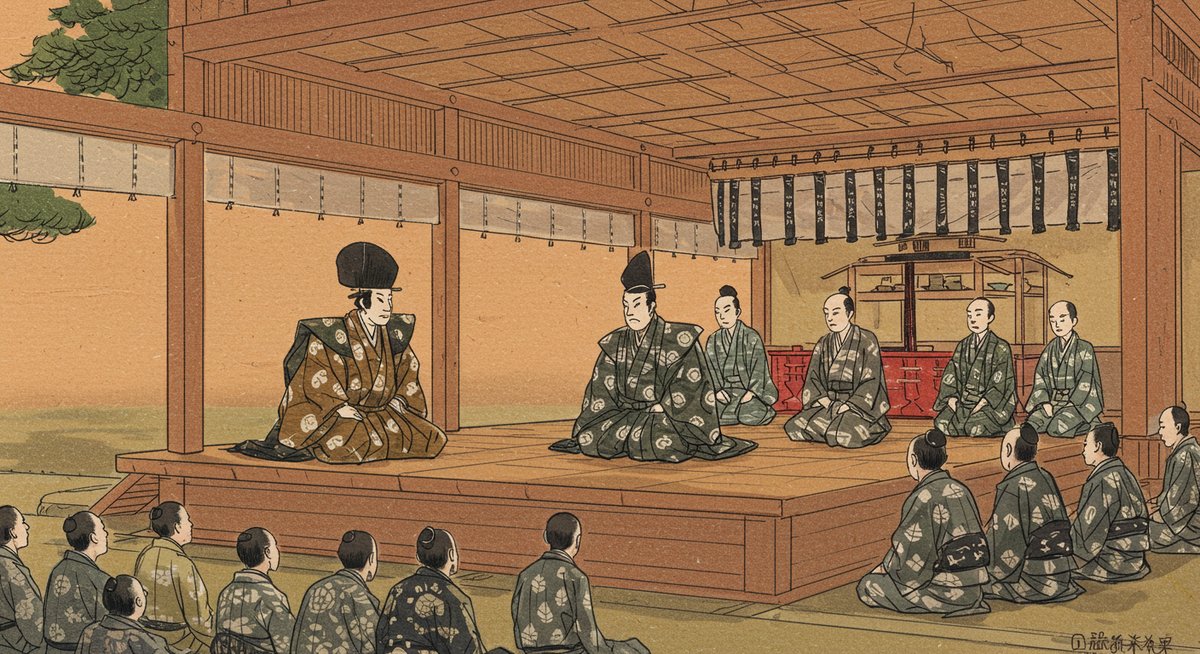

夢幻能は、能の中でも特に幻想的な物語や幽玄な世界観を特徴とする様式です。現実と夢のあいだを行き来する独特の舞台表現が、多くの人を惹きつけています。

夢幻能の定義と特徴

夢幻能とは、能の演目の中でも、亡霊や精霊といった非現実的な存在が主役となる作品群を指します。現世と異界が交錯するストーリー展開が特徴で、多くの場合、旅人(ワキ)と幽霊や精霊(シテ)との出会いを描きます。

能全体に共通しますが、夢幻能は静かな動きと抑えた表現が際立ちます。その中でも、幻想的な空気や、はかなさ、もの悲しさを表現する点が大きな魅力です。登場人物が現実世界ではなく、思いや未練など心の内を語ることで、観客に深い余韻を残します。

夢幻能が生まれた歴史的背景

夢幻能が成立したのは、室町時代とされています。当時、人々の死生観や仏教の影響が強く、現世と来世、現実と幻想が密接に結びついていました。

また、能はもともと神事や祈りの場で発展した芸能で、霊や神仏を登場させる物語が多くありました。やがて現世の出来事だけでなく、亡霊や精霊の心情を描く夢幻能というジャンルが確立され、能の世界観をより豊かに広げていきました。

他の能との違い

夢幻能は、現実世界を舞台にした「現在能」とは大きく異なります。夢幻能では、まず旅人が登場し、その旅の途中で不思議な存在と出会います。その後、夢や幻を通して物語が展開され、最後には幽霊や精霊が正体を明かし、成仏したり消えていくという流れが一般的です。

一方、現在能は歴史上の事件や現実的な出来事を主なテーマとします。夢幻能は非現実の世界を舞台にしている分、心情や情緒、幽玄さの表現が重視されます。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

夢幻能の構成と代表的な演目

夢幻能は、物語の展開や登場人物の役割に独自の構成美があります。代表的な演目や役柄について知ることで、より深く楽しむことができます。

夢幻能の基本的な構成と流れ

夢幻能は、主に二つの部分から構成されています。前半は旅人(ワキ)が登場し、土地の由緒や不思議な人物との出会いを描きます。後半では、その人物が幽霊や精霊の正体を明かし、過去の出来事や心残りを語ります。

この構成により、現実世界から徐々に幻想の世界へと観客が導かれていきます。舞台上では、静かな動きや抑えた照明、最小限の道具で物語を表現します。このシンプルな舞台美術が、想像力を刺激し、夢幻能ならではの幽玄な雰囲気を際立たせています。

著名な夢幻能の演目例

夢幻能には数多くの演目がありますが、特に有名なものを以下に挙げます。

| 演目名 | あらすじ | 主な登場人物 |

|---|---|---|

| 葵上 | 光源氏の妻・葵上に取り憑く六条御息所の霊を描く | 六条御息所、葵上、光源氏 |

| 羽衣 | 天女の羽衣を拾った漁師と天女の出会い | 天女、漁師(白龍) |

| 松風 | 亡き恋人を思う女性の霊と旅人との出会い | 松風、村雨、旅僧 |

これらの演目は、美しい詩的な言葉遣いと幻想的な舞台表現が特徴で、夢幻能の代表例とされています。

夢幻能に登場する主な役柄

夢幻能では、特有の役割が登場します。特に重要なのは「シテ」と「ワキ」です。

- シテ…物語の中心となる幽霊や精霊などの主役。

- ワキ…旅人や僧侶など、シテと出会う現実世界の人物。

- ツレ…シテの付き添いや関係者として登場することが多い役柄。

シテは物語の主題や心情を表現する役割を担い、ワキは観客と物語をつなぐ橋渡し役と言えます。ツレの存在が、シテの想いや背景をより際立たせる場合もあります。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

夢幻能が描く世界観と主題

夢幻能は、現実と幻想が交差する世界観と、日本文化ならではの精神性が凝縮された舞台芸術です。どのような演出や主題が特徴となっているのか見ていきましょう。

現世と幽玄を表現する演出

夢幻能の演出は、ごく限られた舞台装置と控えめな動きが基本です。しかし、その分、照明や音楽、面(おもて)の表情などを駆使して、現世と幽玄の世界を巧みに表現します。

たとえば、ゆったりとした舞い、謡(うたい)による詩的なセリフ、鼓や笛の静かな音色が、観客を夢と現実のはざまへと誘います。面を使うことで登場人物の感情や霊的な存在感が強調され、舞台全体が幻想的な雰囲気に包まれます。

夢幻能が扱う物語やテーマ

夢幻能の物語は、未練を残してこの世に現れた霊や、伝説上の存在が多く登場します。特に、「愛する人への思い」「過去の過ちへの後悔」「成仏への願い」といった、普遍的なテーマが繰り返し描かれます。

また、夢幻能は現実では解決できない苦しみや、人生のはかなさといった感情にも寄り添います。詩的で静謐な表現を通して、観客に心の奥深くに残る余韻を与えます。

夢幻能にみる日本文化の精神性

夢幻能には「無常観」や「幽玄」といった日本独特の精神性が色濃く表現されています。ものごとの移ろいやすさや、目に見えない美しさを大切にする心が、夢幻能の世界観に織り込まれています。

また、仏教の影響を受けた死生観や、自然と人間のつながりを意識させるモチーフが随所に見られます。こうした精神性が、夢幻能を単なる物語以上の芸術へと昇華させています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

夢幻能を楽しむための知識と鑑賞ポイント

夢幻能は、予備知識がなくてもその雰囲気や美しさを十分に楽しめます。より深く味わうためのポイントや、舞台美術の魅力、現代的な楽しみ方についてご紹介します。

初心者でも分かる夢幻能の見どころ

初めて夢幻能を観賞する場合、ストーリーの細部よりも「雰囲気」や「表現」に注目するとよいでしょう。舞台全体の静けさ、ゆったりとした時間の流れ、シテの動きやセリフの美しさが大きな見どころです。

また、シテとワキのやり取り、舞台の上に漂う緊張感、音楽や謡の響きにも耳を傾けてみてください。感情を直接的に表現しない分、観客自身が想像力を働かせる楽しみがあります。

夢幻能の舞台美術や面の魅力

夢幻能の舞台美術は、ごくシンプルですが、それがかえって幻想的な世界を際立たせています。松の絵が描かれた背景や、最小限の道具だけで、壮大な物語が展開されます。

面(おもて)も大きな魅力です。表情が固定された面は、角度や照明によってさまざまな感情を伝える役割を持ちます。面を通して表現される幽玄な美しさは、夢幻能の魅力の一つです。

夢幻能の現代における意義と楽しみ方

現代でも夢幻能は多くの人に親しまれています。歴史ある芸術としてだけでなく、現代美術やパフォーマンスとのコラボレーションも進んでいます。

また、字幕や解説付きの公演、体験型ワークショップなど、初心者でも楽しみやすい工夫が増えています。夢幻能を通して、日本の美意識や精神文化に触れるきっかけにもなります。

まとめ:夢幻能が伝える日本の美と精神

夢幻能は、限られた表現手法の中で、幻想的な世界や幽玄さ、日本人独特の精神文化を伝えています。静けさや余韻、目に見えない美しさを大切にする芸術は、現代人の心にも深く響きます。夢幻能に触れることで、日本文化の奥深さや繊細な感性を改めて感じることができるでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!