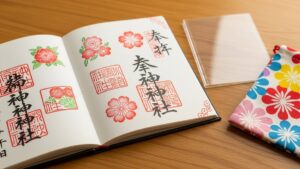

一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

御朱印が通常のサイズを超えると、どのように貼れば美しく保てるか悩みますよね。大きい御朱印は折り方やのり選び、保管方法で見た目が大きく変わります。この記事では、貼り付け前の準備から貼り方、保存のコツまでをわかりやすくまとめました。必要な道具や判断基準を押さえれば、失敗なくきれいに仕上げられます。ぜひ参考にしてください。

大きい御朱印の貼り方を失敗なくきれいにするコツ

大きい御朱印はサイズ感が重要です。まずは御朱印と御朱印帳の余白、紙質を確認して最適な方法を選びましょう。見開きで貼るか折るか、あるいは差し込み保管にするかで工程が変わります。

貼る前に仮合わせをして位置決めをすると失敗が減ります。のりは紙質に合わせて選ぶことが大切で、湿り過ぎるのりは紙を波打たせることがあります。両面テープは端の固定に向きますが、全体を貼るときはスティックのりや場合によっては糊付け用の刷毛を使うと均一に付きます。

折る場合は折り目をきれいに付けることがポイントです。曲げた際に印が折れたり墨が剥がれたりしないよう、目立たない場所で軽く折り癖を付け、折り目を揃えてから貼ります。見開きで貼る判断基準は、御朱印の左右の余白や台詞の配置、ページを閉じたときの圧迫感などを見て決めてください。

貼った後は乾燥時間を十分に取り、ページを閉じる前に浮きやヨレがないか確認します。数日間は重しをして平らに保管すると、より仕上がりが安定します。保存の際は湿気と直射日光を避けることも忘れないでください。

これだけあれば大丈夫な道具リスト

大きい御朱印の貼り付けに最低限必要な道具を揃えると安心です。基本はこれだけあれば大抵の作業に対応できます。

- スティックのり(紙用)

- 両面テープ(薄手)

- 目打ちや布定規(位置決め用)

- カッターマットとカッター(必要時のカット用)

- 定規と鉛筆(仮合わせ・印付け)

- 重し(乾燥時の平滑用)

- 保護用台紙や薄い和紙(間に挟む場合)

これらは特別なものではなく、文具店で揃います。のりは水分が少なめで紙にやさしいタイプを選ぶと紙が波打ちにくくなります。両面テープは厚みが薄いものを選ぶと段差が目立ちにくくなります。重しは雑誌や薄い板で代用可能です。

位置決め用の目打ちや布定規は仮合わせの際に便利です。大きい御朱印はズレやすいので、仮止めしてから本固定する癖をつけると仕上がりが安定します。台紙は酸性の少ないものを選ぶと長期保存に適しています。

紙の種類でのりを使い分ける理由

御朱印の紙は和紙や洋紙など種類があり、のりとの相性が仕上がりに影響します。和紙は薄く繊維が弱いため、水分の多いのりで貼ると波打ちや変形が起きやすいです。

一方、厚手の洋紙やコート紙は多少水分のあるのりでも丈夫に貼れます。ただし光沢のある紙はのりが付きにくい場合があるため、両面テープの方が安定することがあります。透けや墨のにじみが気になる場合は、のりを直接塗る前に端だけ仮止めして様子を見ると安心です。

のりを使い分ける際は、目立たない端部分で試し貼りをする習慣をつけると失敗を防げます。和紙にはスティックのりや糊糸のように薄く均一に付くもの、厚手紙には両面テープや液状ののりを使うと良いでしょう。どちらの場合も乾燥後の強度と見た目を確認してから本貼りしてください。

大きい御朱印は見開きで貼る判断基準

見開きで貼るかどうかは紙のサイズと帳面の構造、見た目のバランスを基準に判断します。左右合わせたときにページが閉じやすいか、墨や印の中央寄せがどうなるかを確認します。

ページを閉じたときに他のページに圧力がかかりやすい大きさなら見開き貼りは避けた方が安全です。逆に、左右に余白が均等に分けられていて帳面の見開きとして自然に収まるなら見開き貼りが美しく見えます。見開きにする際は、背の部分の厚みを考慮して少しスペースを空けるとページの閉じやすさが保てます。

判断の際は実際に仮置きしてページを閉じ、無理な圧迫がないか確認してください。見開きにするときは両側のバランスを取り、中心付近に重要な印や文字が来ないよう位置調整を行うと良いでしょう。

折る場合の目安とやり方

折るときは墨や印の位置に注意して、重要な部分が折れ線にかからないようにします。折り目は一度に強く付けず、薄く何度か折り返して自然な癖を付けると紙が割れにくくなります。

まず鉛筆で軽く折り位置の目安を付け、定規をあてながら手で軽く折り目をつけます。その後、布や定規の角で折り目を押さえて整えます。和紙の場合は折り目が目立ちやすいので、余白側で折ることを優先してください。折った後は折り目を裏から薄くのり付けして補強すると剥がれにくくなります。

折るかどうかの目安は、折ったときに御朱印が見やすいか、墨や印が変形しないかを基準にすると良いです。迷うときは一度仮折りして確認してみてください。

貼った後に確認する簡単チェック

貼り終わったらすぐにページを閉じず、以下の点を確認してください。まず全体にのりが均一に付いているか、端が浮いていないかをチェックします。浮きがあれば端から少しずつ押さえて密着させます。

次に、墨や印にのりが付着していないか、にじみが発生していないかを確認します。問題があれば速やかに剥がしてやり直すことを検討しますが、無理に剥がすと紙が破れることがあるため慎重に行ってください。

最後に乾燥時間を取った後、ページを閉じてから数日間は重しをして平らに保管します。これで完成度の高い貼り付け状態が長持ちします。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

貼る前にそろえる道具と御朱印帳の選び方

貼る前に道具と帳面をそろえておくことで作業がスムーズになります。また御朱印帳の選び方も結果に大きく影響します。紙質や綴じ方を確認して最適な方法を決めましょう。

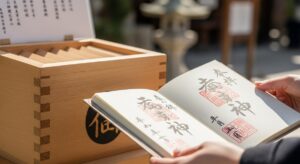

御朱印帳は和綴じ、蛇腹式、見開きタイプなどがあります。和綴じはページの平らさが維持されやすく、貼り付け後の負担が少ないです。蛇腹式は差し込みやすく、大きさの融通が利きやすい特徴があります。見開き用は初めから大きい紙を想定している作りが多く、大きい御朱印を貼る場合に向いています。

道具は前述の基本リストのほか、保護用の透明カバーや酸性を抑えた台紙を用意すると長期保存に安心です。作業中に手が汚れないよう綿手袋を使うと指紋や皮脂が付かず安心です。事前に紙質を見てのりやテープを選ぶと失敗が少なくなります。

のりとテープどちらが合うかの見分け方

紙の厚みと表面の状態で選ぶと良いです。薄い和紙やにじみやすい紙には水分の少ないスティックのりが向いています。厚手で光沢のある紙には両面テープが接着力もあり適しています。

紙が薄くても端だけ固定したい場合は両面テープの小片を使うと段差が少なく仕上がります。のりで全体を付けると強度が出ますが、湿気で紙が歪むことがある点に注意してください。選ぶ前に端の余り部分で試し貼りをすると失敗しません。

スティックのり テープのり 両面テープの比較

- スティックのり:水分が少なく扱いやすい。薄い紙に向くが接着力は中程度。

- テープのり:手早く均一に貼れる。即時固定が可能でズレにくい。

- 両面テープ:薄くて強力。厚みのある紙や部分固定に向くが剥がすと跡が残ることがある。

どれを選ぶかは作業の速さと、後で剥がす可能性の有無で決めるとよいです。総合的にはスティックのりと薄手の両面テープの併用が扱いやすいです。

書き置きの紙の種類と扱い方

書き置きの紙は和紙、奉書紙、洋紙などいくつかあります。和紙や奉書紙は薄く柔らかいため、折りやすく保存もコンパクトにできますが湿気に弱いので通気性のある台紙に挟むと良いでしょう。

洋紙は厚みがあり扱いやすい反面、帳面に貼ると厚みでページが閉じにくくなることがあります。紙の種類に応じてのりの量や貼り方を調整してください。保存時は酸性の少ない台紙やカバーで保護することをおすすめします。

おすすめ商品や選び方のポイント

おすすめは以下の特徴を満たす商品です。

- スティックのり:水分が少なく伸びが良いもの

- 両面テープ:薄手で剥がれにくいタイプ

- 台紙:中性紙や酸性を抑えた和紙風台紙

ブランドにこだわらず、文具店で手に取って紙との相性を確認するのが確実です。重しや定規は日常品で代用できますが、紙を傷めない柔らかめの当て布があると便利です。

御朱印帳のサイズ確認ポイント

御朱印帳を選ぶときはページの縦横サイズと厚みを確認してください。貼る予定の御朱印が見開きで収まるか、閉じたときに他のページと干渉しないかをチェックします。

また帳面の背の柔らかさも重要です。背が固いと厚みのある御朱印を貼ったときにページが浮きやすくなります。購入前に実物を当てて確認できれば安心です。

見開きと蛇腹式どちらを選ぶか

見開きは見た目が整いやすく、左右のバランスを取りやすい利点があります。蛇腹式は個々の紙を差し込めるため大きさの自由度が高く、厚みのある書き置きを扱いやすいです。

保存のしやすさや取り出し頻度を考えて選ぶとよいでしょう。観賞目的で美しく並べたいなら見開き、差し替えや個別管理を重視するなら蛇腹式がおすすめです。

保護用台紙やカバーの使い方

保護用台紙は酸性の少ないものを選び、御朱印と帳面の間に挟むだけで紙面の直接接触を避けられます。透明カバーは日常の汚れやホコリから守るのに有効です。

台紙を使う際は大きさを少し余裕をもたせてカットし、四つ角を固定する方法が便利です。透明カバーは通気性に配慮し、長期保管時はときどき風を通すと湿気対策になります。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

きれいに貼るための基本手順

大きい御朱印をきれいに貼るには手順を守ることが大切です。準備から乾燥まで順番に行うことで仕上がりが安定します。

まず作業環境を整え、必要な道具を手近に並べます。御朱印と帳面の向きや位置を確認し、軽く仮合わせして鉛筆で位置を印しておきます。のりは端から薄く付け、中心へ向けて均一に伸ばすイメージで作業します。

貼り付けたら中央から外側へ空気を抜くように押さえて密着させます。両面テープを使う場合は仮止めで位置を確かめてから本貼りするとズレを防げます。最後に平らな重しで数時間から一晩置き、完全に乾いたらページを丁寧に閉じます。

手と作業台を清潔にする

作業前に手を洗い、作業台のホコリを払っておくと紙に汚れが付くのを防げます。指紋や皮脂が付くと墨や印の周囲が変色することがあるため注意してください。

必要であれば綿手袋を使うとより安心です。道具も汚れがあると紙に跡が付くことがあるので、定期的に拭いておきます。

向きと位置を仮合わせする

御朱印の上下や左右のバランスを見て仮合わせをします。鉛筆で薄く位置をマーキングすると貼るときに目安になり便利です。

見開きにする場合は左右の余白を揃え、背の部分に寄せ過ぎないよう注意してください。仮合わせの段階でページを閉じてみて干渉がないか確認すると安心です。

のりの付き方を確認する

のりはまず端の小さな部分で試し付けをして、乾いたときの仕上がりを確認します。にじみや波打ちが出る場合は別の接着方法に切り替えましょう。

のりは薄く均一に付けるのがコツです。厚塗りすると乾燥時に収縮して波打ちの原因になります。

両面テープを使う時の注意点

両面テープは接着力が強く、剥がすと紙を痛めることがあるため位置決めを慎重に行ってください。テープは薄手で幅を抑え、端を中心に向かって配置すると段差が目立ちません。

粘着面にゴミが付かないように扱い、紙に直接触れる前に一度仮合わせを行うと失敗が減ります。

空気を抜いてしっかり押さえる

貼るときは中心から外側へ向かってゆっくり空気を抜きながら押さえます。定規や当て布を使って均一に力をかけると仕上がりがきれいになります。

力を入れ過ぎると紙が伸びることがあるので、手のひらで優しく押さえて徐々に密着させてください。

乾かしてからページを閉じる

貼ってすぐにページを閉じると接着不良や紙同士のくっつきが起きることがあります。数時間から一晩ほど平らな場所で乾燥させ、必要なら重しをして平滑を保ちます。

完全に乾いたのを確認してからページを閉じることで長期保存に適した状態になります。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

大きさや形が合わない時の扱い方と保存の選択肢

大きさや形が合わない御朱印は無理に貼るより別の保管法を検討すると美しく保てます。差し込み式やポケット、額装など選択肢はいくつかあります。

蛇腹式の帳面なら差し込みが簡単ですし、台紙に貼ってから帳面に綴じる方法もあります。切る場合は不可逆なのでよく考えてから行ってください。折る場合は印が折れないよう注意深く行います。

飾る際は紫外線対策や湿度管理が重要です。額装するならマット紙で余白を確保し、ガラスやアクリルはUVカット仕様だと安心です。

折る場合の折り目の付け方と注意点

折り目は薄く何度も折って自然な癖をつけることがコツです。印や墨が折り目にかからないよう位置を調整し、折った面の内側を保護用台紙で補強すると擦れを防げます。

和紙は折り目が目立ちやすいので、余白部分で折ることを基本にしてください。強く折りすぎると紙が割れるので注意しましょう。

切る場合の判断と切り方のコツ

切るのは最後の手段です。重要な印や墨が切れないか慎重に確認してから行ってください。定規とカッターマットを使い、少しずつ切ると失敗が少なくなります。

切る際は直線的に切るよりも、必要に応じて形を整えるためのテンプレートを作ると安全です。切った断面は裏から薄い台紙で補強すると強度が出ます。

差し込み式やポケット式で保管する方法

差し込み式は厚みのある御朱印に向いており、取り出しやすさが利点です。透明ポケットを使う場合は通気を考え、長期保存時はときどき換気してください。

ポケット式はページに簡単に追加でき、元の紙を傷めずに保管できます。ポケットは薄手のものを選ぶとページの厚みが増えすぎません。

切り絵や刺繍の保護と台紙の使い方

切り絵や刺繍入りの御朱印は厚みや質感があるため、台紙に固定してから保管や額装を行うと安全です。台紙は中性紙を選び、両面から軽く固定してズレを防ぎます。

刺繍部分が当たる箇所には別の薄い布や和紙を挟むと摩擦を防げます。額装する場合は作品が額のガラスに触れないようマットで距離を保ってください。

飾るときの台紙と額装の選び方

飾る場合は色あせ対策としてUVカットのガラスやアクリルを用いるとよいです。台紙は中性紙を使い、縁取りで作品を引き立てるサイズにカットします。

額装するときは直射日光や湿気を避ける場所に飾り、定期的に外して換気や状態チェックを行うと長持ちします。

大きい御朱印を長くきれいに保管するためのまとめ

大きい御朱印は貼り方や保管方法で印象が大きく変わります。まず紙質と帳面の構造を確認し、適切な道具を揃えることが第一歩です。のりやテープは紙に合わせて選び、仮合わせを丁寧に行ってから本貼りしてください。

貼った後は乾燥時間を確保し、重しで平らにすることで長く美しい状態を保てます。保存時は湿気や直射日光を避け、必要に応じて台紙やカバー、額装を活用してください。少しの手間で御朱印の見た目と保管性が大きく向上しますので、大切に扱ってください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!