一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

狂言寝音曲の基本と魅力を知る

狂言寝音曲は、ユーモアと日常の知恵が詰まった狂言の中でも親しみやすい演目です。伝統芸能の一端を感じつつ、笑いの要素も楽しめる点が大きな魅力です。

狂言寝音曲とはどんな演目か

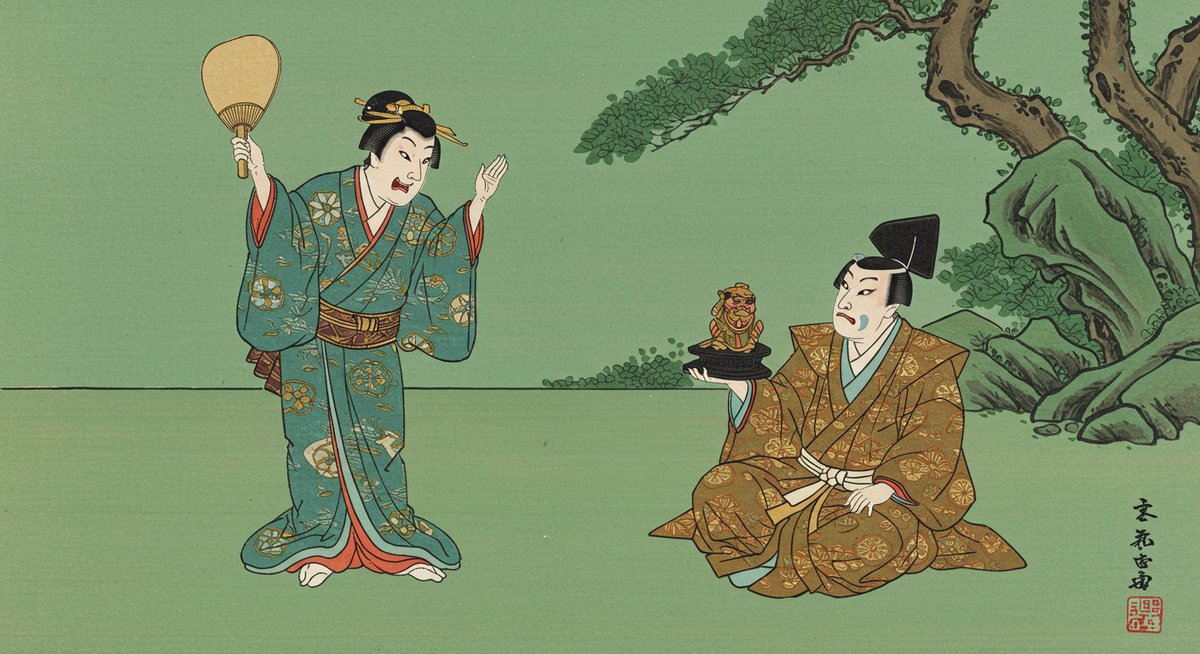

狂言寝音曲は、主に庶民の日常や人間の機微をコミカルに描く古典芸能・狂言の中の一つの演目で、登場人物が寝てしまう場面や、音楽を絡めたやり取りが特徴です。この演目では、主人と太郎冠者(たろうかじゃ、主人の家来)が登場し、音楽を演奏する場面や、それにまつわるちょっとしたトラブルが繰り広げられます。

物語の中では、音楽という要素が物語進行のカギとなり、笑いの要素が随所に盛り込まれています。観客は役者のちょっとした仕草やセリフに思わずクスリとすることでしょう。狂言寝音曲は、伝統芸能の格式を保ちつつも、現代人にも分かりやすい親しみやすさが特長です。

寝音曲の由来と意味

「寝音曲」という言葉は、「寝る」と「音曲(おんぎょく、音楽や歌のこと)」が組み合わさったものです。物語の中で、登場人物が音楽の演奏中に寝てしまうことから、この題名が付いています。狂言らしいユーモアを感じさせるネーミングです。

このように、演目タイトル自体が物語のコミカルさや見どころを端的に表現しています。江戸時代から親しまれてきた遊び心のあるネーミングは、当時の観客にも現代の観客にも小さな笑いをもたらしてくれます。

狂言寝音曲が親しまれてきた背景

狂言寝音曲が長く親しまれてきた背景には、庶民の日常や人間関係を題材にしている点が挙げられます。登場人物が音楽を巡ってやり取りを繰り広げる様子は、時代を超えて共感を呼びます。

また、笑いを通して観客が身近な出来事や失敗談に共感できる点も、愛される理由のひとつです。狂言独特の言い回しや動きが親しみやすく、初めて狂言を観る方にとっても理解しやすい演目となっています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

狂言寝音曲のあらすじと登場人物

寝音曲の物語は、日常の小さな出来事をコミカルに描きつつ、登場人物の個性が際立つ構成です。ここでは、物語の流れや主要な登場人物についてご紹介します。

あらすじの流れと物語のポイント

物語は、主人が家来の太郎冠者に「音曲(おんぎょく)」を聴かせてくれと頼むところから始まります。太郎冠者は渋々ながらも主人の前で音楽や歌を始めますが、やがて主人はその音色に心地よくなり、うとうとと寝てしまいます。

その後、主人が居眠りしているあいだに、太郎冠者は主人をからかうかのようにさらに歌を続けたり、面白おかしく振る舞います。やがて主人が目を覚まし、太郎冠者とのやり取りが続く中で、観客は人間味あふれる二人のやりとりに笑いを感じるのです。眠ってしまうという日常の出来事を、音楽と笑いで演出している点が、寝音曲の物語の大きなポイントです。

主な登場人物とその役割

狂言寝音曲に登場する主なキャラクターは、以下の通りです。

| 登場人物 | 役割 | 特徴 |

|---|---|---|

| 主人 | 家の主人 | 好奇心旺盛、音楽好き |

| 太郎冠者 | 主人の家来 | 機転が利く、陽気 |

主人は音楽に興味があり、太郎冠者に演奏を頼みます。一方の太郎冠者は、主人に仕えつつも、機転をきかせてユーモラスな言動で観客を楽しませます。この二人のやりとりが、物語全体をテンポよく、コミカルに展開させる原動力となっています。

狂言寝音曲の見どころとユーモア

寝音曲の大きな見どころは、演技の中に織り込まれた細やかなユーモアです。たとえば、主人が寝入ってしまう様子や、太郎冠者がその隙を見てからかう仕草など、誰もが経験したことのある日常の出来事を舞台上で面白おかしく表現しています。

また、狂言独特の間の取り方や、声や動作のメリハリも注目すべきポイントです。セリフだけでなく、ちょっとした動きひとつで笑いを誘うため、舞台の隅々まで目が離せません。観客が自然と引き込まれるような、温かくも機知に富んだやりとりが大きな魅力です。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

公演での楽しみ方と鑑賞のコツ

狂言寝音曲の公演をより楽しむためには、初めての方でも分かりやすいポイントや、舞台ならではの演出、そして最新の公演情報を知っておくと良いでしょう。

初めての人でも分かる観劇ポイント

初めて狂言寝音曲を観る人におすすめしたいのは、登場人物の動きや表情に注目することです。言葉が難しいと感じた場合でも、役者の所作や間の取り方、音楽を使ったやりとりだけでも十分に楽しめます。

また、下記のポイントを意識すると、より深く物語を感じられるでしょう。

- 登場人物同士のやりとりを注意深く見る

- 笑いのタイミングや仕草に注目する

- 日常生活との共通点を探してみる

これらを心がけることで、狂言独自の世界観や笑いの本質に触れることができます。

舞台演出と独特の表現技法

狂言寝音曲では、シンプルな舞台装置と限られた小道具だけで物語が展開される点が特徴です。特に面白いのは、言葉だけでなく身体全体を使った表現や、舞台の「間」を活かした演出です。

また、狂言独特の発声や節回し、緩急をつけた動きなど、現代の演劇とは異なる芸の世界を堪能できます。静かな場面と賑やかな場面のコントラストや、観客の想像力を刺激するシンプルな演出も、この演目ならではの魅力です。

現代の公演情報と参加方法

狂言寝音曲は、全国各地の能楽堂や劇場で定期的に上演されています。最近では初心者向けの解説付き公演や、字幕付きの上演も増えています。インターネットで公演スケジュールやチケット情報を調べやすくなっているため、気軽に参加できるようになりました。

公演に参加する際は、事前に公式サイトやチケット販売サイトで情報を確認しましょう。能楽堂では静かに鑑賞するのが基本ですが、リラックスして観ることがポイントです。着物や和装で訪れると、より雰囲気を楽しめます。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

狂言寝音曲の歴史と伝統文化の中での位置付け

寝音曲は、狂言全体の歴史の流れの中でも、ユーモラスな側面を強調した演目の一つです。ここでは、その歴史的位置や他の演目との違い、そして日本文化における意義を見ていきます。

狂言の中での寝音曲の歴史的位置

寝音曲は、江戸時代を中心に発展した狂言の中でも、特に庶民的な題材を扱った作品群の一つです。日常のちょっとした出来事をユーモアを交えて描くスタイルは、当時の観客にとって身近で親しみやすいものでした。

このような日常題材の演目は、狂言の持つ社会風刺や人間観察の伝統を受け継いでいます。寝音曲はその代表例であり、時間を超えて現代にも受け継がれている点に、狂言という芸能の奥深さが表れています。

他の狂言演目との違い

寝音曲は、同じく日常を描く他の狂言演目と比べて、「音楽」と「寝る」というシチュエーションに特化している点が特徴です。たとえば、以下のような違いが見られます。

| 演目名 | 主なテーマ | 特徴 |

|---|---|---|

| 寝音曲 | 音楽と居眠り | ユーモア主体 |

| 柿山伏 | 食いしん坊 | 山伏と庶民のやりとり |

| 盆山 | 家庭の出来事 | 家族のドタバタ |

こうした違いを知ることで、狂言の多様な世界観や、それぞれの演目ごとの魅力をより深く味わうことができます。

日本文化における伝統芸能としての意義

狂言寝音曲は、日本の伝統芸能が持つ「笑い」と「人間観察」の精神を、現代に伝えてくれる貴重な存在です。物語を通じて、日常の出来事の中にユーモアや温かさを見出す視点が受け継がれてきました。

また、単に過去の遺産として残っているだけでなく、現代でも多くの人に楽しまれ、日常への新しい気づきを与えています。伝統芸能の奥深さを感じるとともに、日本人らしい感性や心の豊かさにも触れることができる演目です。

まとめ:狂言寝音曲で伝統芸能の奥深さと笑いを体感

狂言寝音曲は、日常の一コマをユーモラスに描き出した伝統芸能であり、気軽に笑いと温かさを感じられる演目です。初心者にも親しみやすく、時代を超えて愛されてきた理由が随所に見られます。

この演目を通して、伝統芸能の奥深さや日本人の感性、そして普遍的な人間らしさを体感できます。ぜひ一度、実際の公演に足を運んで、その魅力を直接味わってみてください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!