一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

狂言蚊相撲とは何か歴史と特徴を解説

狂言「蚊相撲」は、日本の伝統芸能である狂言の中でもユーモラスで親しみやすい演目のひとつです。歴史や特徴、演出のポイントをひも解きながら、この舞台芸術の魅力をご紹介します。

狂言蚊相撲の演目概要と起源

狂言「蚊相撲」は、江戸時代に成立したとされる代表的な滑稽演目です。物語は、相撲に関するユーモラスな状況を通して、日常の出来事や人間関係の機微を描き出しています。

この演目の起源は、庶民の生活に密着していた相撲と、夏の風物詩である蚊を組み合わせたところにあります。当時の人々にとって馴染み深い題材を通じて、社会のちょっとした矛盾や皮肉を笑いに転化するのが特徴です。演目には、相撲取りと主人公、蚊の精などが登場し、ユーモラスなやり取りが展開されます。

狂言における相撲の扱いと演出の特徴

狂言において相撲は、力比べや競争を表現するだけでなく、人間関係の駆け引きや滑稽さを引き出すモチーフとして使われます。特に「蚊相撲」では、人間対蚊という意外性が観客の興味を引きます。

演出面では、実際の相撲と異なり、誇張された動作や大げさな掛け声が用いられ、笑いを誘います。また、舞台上の小道具や所作も極力シンプルにし、役者の表現力だけで物語の世界を作りあげる点がこの演目の魅力です。観客は、現実にはあり得ない対決に引き込まれつつ、そこに込められた機知や風刺も楽しむことができます。

蚊相撲が伝統芸能として受け継がれる理由

「蚊相撲」が長く伝統芸能として愛される理由の一つは、時代を超えて共感できる普遍的な笑いにあります。身近な題材を通じて庶民の暮らしや風習を映し出しており、現代の観客にも親近感を持って受け入れられます。

また、狂言の中でも子どもから大人まで楽しめる構成になっているため、世代を問わず継承されやすいことも挙げられます。教育現場や地域の文化イベントでも取り上げられ、芸能としての奥深さを伝え続けています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

狂言蚊相撲のあらすじと登場人物

「蚊相撲」は個性的な登場人物と、テンポよく展開する物語が特徴です。ここでは登場人物の役割や物語の流れ、そして笑いのポイントを詳しくご紹介します。

主要登場人物とその役割

この演目に登場する主な人物は、主人(あるいは庄屋)、相撲取り、そして蚊の精の三者です。それぞれが物語をユニークに彩ります。

- 主人(庄屋):物語の中心人物で、相撲取りを雇おうとする役どころです。自分の屋敷で蚊に困っているという悩みを抱えています。

- 相撲取り:力自慢として登場し、主人の要望に応えて蚊と相撲を取る役を担います。大げさな動作や表情が見どころです。

- 蚊の精:人間の姿で登場し、相撲取りに果敢に挑みます。人間離れした設定が笑いを引き出します。

この配役がシンプルでわかりやすく、観客にもすぐに感情移入しやすい構成となっています。

蚊相撲の物語展開と見どころ

物語は、主人が自宅の蚊に悩まされ、強い相撲取りを雇って蚊を退治しようとするところから始まります。相撲取りは自信満々で蚊と相撲を取りますが、蚊の精が予想以上に手強く、苦戦する展開となります。

勝負を通して、相撲取りと蚊の精とのコミカルなやり取りが繰り広げられます。最終的には、力自慢の相撲取りも蚊にはかなわず、主人も思いがけない結末を迎えることになります。物語の中盤から終盤にかけてのテンポの良さや、予想外の結末が観客の笑いを誘います。

狂言特有の笑いと風刺の表現

狂言「蚊相撲」は、日常の悩みを大げさに描くことで笑いを生み出します。特に、力自慢の相撲取りが小さな蚊に翻弄される姿は、現実の社会でも見られる「強者が弱者に思いがけず苦戦する」状況をユーモラスに表現しています。

また、蚊という身近な存在を精巧な役者の演技で擬人化し、人間と対等以上に渡り合う様子が、現実へのさりげない風刺となっています。このような表現が、古くから日本人の共感を集めてきた理由のひとつです。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

狂言蚊相撲の上演実例と鑑賞の楽しみ方

「蚊相撲」は、数多くの能楽堂や文化イベントで上演され、そのたびに観客を楽しませています。ここでは、名演や役者、舞台美術、鑑賞のポイントについて詳しく解説します。

蚊相撲の名演や著名な役者について

「蚊相撲」は、家元やベテランの狂言師たちによって繰り返し演じられてきました。なかでも野村家、茂山家といった名門の家系が多く手がけており、それぞれの演出や間の取り方に個性が光ります。

著名な役者による上演では、相撲取りや蚊の精の動きに独自のアレンジが加わることがあり、観客は同じ演目でも毎回新鮮な気持ちで楽しむことができます。特に、若手からベテランまで幅広い世代が演じることで、伝統の中に新しい息吹も感じられます。

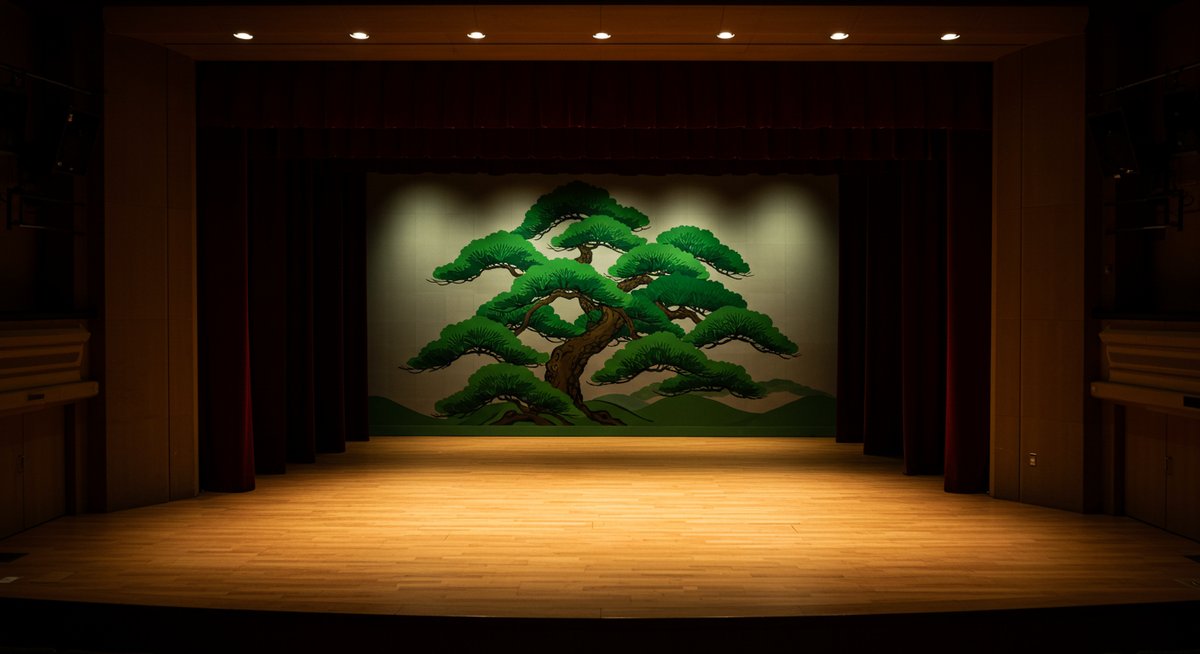

舞台美術衣装小道具の魅力

「蚊相撲」では、舞台装置や衣装・小道具も見どころです。狂言特有の質素な舞台に、登場人物ごとに異なる衣装や小道具がアクセントとなります。

- 衣装:相撲取りは大きめの装束で力強さを表現し、蚊の精は昆虫らしさを感じさせるデザインが用いられます。

- 小道具:団扇や蚊帳など、日常生活に密着した道具が登場し、物語のリアルさを引き出します。

シンプルな舞台だからこそ、役者の動きや衣装・小道具が一層際立ち、物語世界への没入感が高まります。

初心者でも楽しめる鑑賞ポイント

初めて「蚊相撲」を鑑賞する方にとっては、物語の分かりやすさとコミカルな展開が大きな魅力です。言葉が難しいと感じたときは、役者の大きな動きや表情、掛け声に注目してみましょう。

また、以下のポイントに注意すると、より深く楽しめます。

- 登場人物の動きや間の取り方

- 舞台上で使われる小道具とその使い方

- 観客と舞台との一体感

物語の結末や笑いのポイントを事前に知っておくと、より安心して鑑賞でき、舞台全体の雰囲気を味わえます。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

狂言蚊相撲が現代に与える影響と文化的価値

現代社会においても「蚊相撲」は多様な価値を持ち続けています。教育や国際交流、他の演目との比較から、その広がりをご紹介します。

教育や子ども向けとしての可能性

「蚊相撲」は、親しみやすい題材とユーモラスな展開から、子ども向けのワークショップや学校公演などでよく取り上げられています。難解な言葉が少なく、やり取りもシンプルなので、初めて伝統芸能に触れる子どもたちにも人気です。

また、現代の教育現場では、相手の立場を考える心や、創造力を育む教材としても重宝されています。家族で鑑賞することで、世代を問わず一緒に日本の伝統文化を楽しむ機会にもなります。

蚊相撲が海外で評価される理由

「蚊相撲」は、海外公演でも好評を博してきました。その理由として、言葉の壁を越えるコミカルな動きや、普遍的な弱者と強者の対立というテーマが挙げられます。

さらに、シンプルな舞台構成や独特の衣装が、日本文化独自の美意識を感じさせるため、多くの海外観客にも新鮮な驚きを与えています。現代では映像作品として紹介されることも増え、国際的な理解や交流の架け橋となっています。

他の狂言演目や伝統芸能との比較

「蚊相撲」と他の狂言演目や伝統芸能を比較すると、次のような特徴が見えてきます。

| 演目 | 主なテーマ | 笑いの特徴 |

|---|---|---|

| 蚊相撲 | 力比べ・風刺 | 小動物と人間の対決 |

| 附子(ぶす) | 欲望・騙し | おとぼけ・誇張 |

| 柿山伏 | 食欲・空腹 | 行動の滑稽さ |

「蚊相撲」は、動物や小さな生き物を通して、人間社会の力関係やおかしみを描いている点、また日常的な悩みを笑いで昇華している点で独自性があります。

まとめ:狂言蚊相撲の魅力と現代に伝える価値

狂言「蚊相撲」は、身近な題材とユーモラスな展開で幅広い世代に親しまれています。時代や国境を越えて愛される理由は、誰もが共感できる普遍的なテーマと、シンプルながら奥深い演出にあります。

学校や地域イベント、海外公演など多様な場面で紹介されており、日本の伝統芸能の入口としても最適です。今後もその魅力や文化的価値を現代へ、そして未来へと伝えていくことが期待されます。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!