一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

狂言の面とは何か基礎知識と役割を解説

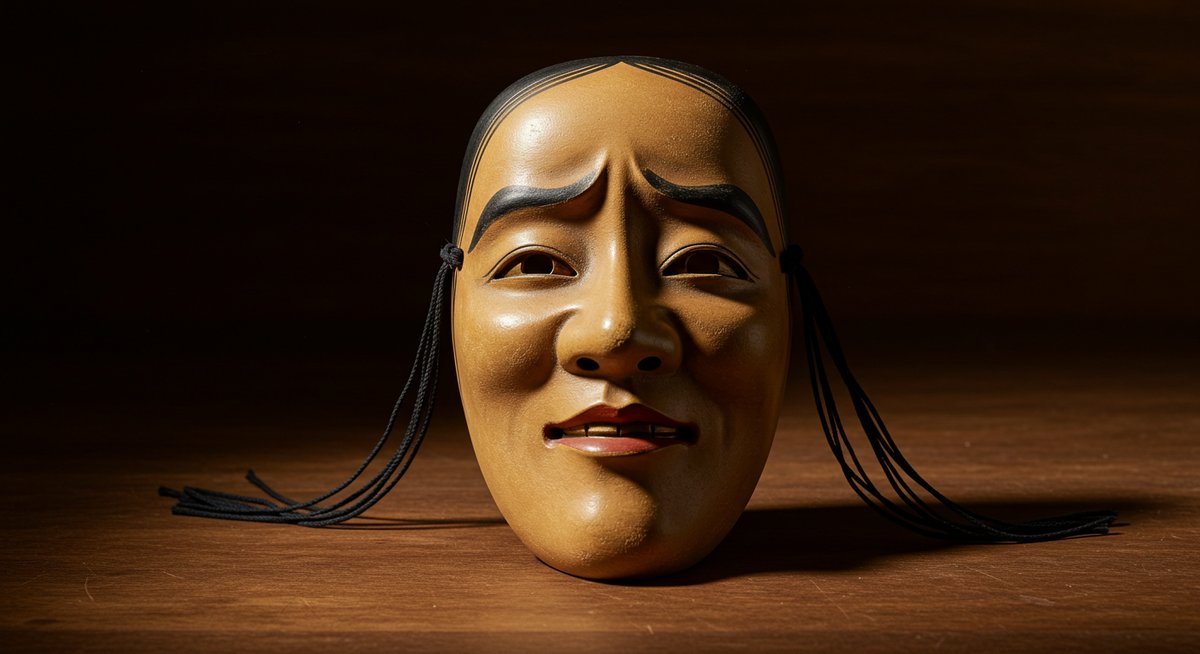

狂言の面は、登場人物の性格や役割を際立たせる重要な道具です。能と並ぶ日本の伝統芸能である狂言において、面は物語の世界観やキャラクターを伝える役割を担っています。

狂言における面の歴史的背景

狂言で面が使われるようになったのは、室町時代に能と共に発展した流れの中で生まれました。当時の日本では仮面劇が広く行われており、狂言も能と同様に面を用いることで劇の表現を豊かにしてきました。

その背景には、能と狂言が同じ舞台で演じられることが多かった点が影響しています。ただし、狂言は能に比べて素顔で演じることも多く、面の使用は場面や役柄によって限定されてきました。このため、狂言面には独自の歴史的展開が見られます。

狂言面が果たす表現上の重要性

狂言面は、役柄ごとの性格や感情を表現する大切な役割を持っています。面をつけることで、演者の表情に頼らず観客へ人物像を明確に伝えることができます。

たとえば、「鬼」や「老人」といった特定のキャラクターは面によって一目で分かりやすくなります。また、面そのものがもつユーモラスな造形やデフォルメされた表情は、物語の世界観を盛り上げ、狂言ならではのコミカルな雰囲気を生み出します。

能面との違いと狂言面の独自性

能面と狂言面は、どちらも日本の伝統芸能に欠かせない仮面ですが、作りや表現方法に違いがあります。能面は静謐で写実的な表情が特徴で、見る角度によって感情が変化して見える繊細な造形です。

一方、狂言面は誇張された表情やシンプルな造形が特徴です。役柄の性格を分かりやすく伝えるため、笑いや怒り、驚きといった感情をはっきりと表現しています。こうした独自性は、狂言ならではのユーモアや親しみやすさを観客に強く印象づけます。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

狂言面の主な種類と特徴

狂言面にはさまざまな種類があり、それぞれの役柄や物語の展開に合わせて使い分けられています。代表的な面の特徴や用途について見ていきましょう。

武悪面の特徴と使われる演目

武悪面(ぶあくめん)は、豪胆で荒々しい性格の人物や鬼などに用いられる面です。顔全体が大きく、口元が歪んでいるのが特徴で、力強さや荒々しさを強調しています。

この面は、「武悪」というキャラクターが登場する演目や、悪役や異形の存在を表現したい場面で活躍します。たとえば、『武悪』『鬼瓦』などの演目では、武悪面を使うことで観客に強烈な印象を与えています。

賢徳面や動物面のバリエーション

賢徳面(けんとくめん)は、賢者や老人を表す面です。穏やかで知恵深そうな表情が特徴で、長いひげや落ち着いた目元が造形されています。

また、狂言には動物をモチーフにした面も多く存在します。たとえば、「狐」「狸」「鹿」など、それぞれの動物の特徴をユーモラスにデフォルメして造られています。これらの動物面を使うことで、物語に遊び心や親しみやすさが加わり、子供から大人まで楽しめる演出となります。

狂言面に見られる表情や造形の工夫

狂言面の表情は、シンプルでありながら強いインパクトがあります。大きく開いた目や口、誇張された眉や鼻の形は、遠くからでも表情が伝わるよう工夫されています。

加えて、面には木目や着色による微妙なニュアンスが施されていて、照明や角度によって異なる印象を与えます。こうした造形の工夫によって、面は役柄や物語の雰囲気を観客に的確に伝える役割を果たしています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

狂言面の製作技法と伝統的な作り手たち

狂言面は、長い歴史と職人の技術によって受け継がれてきました。その材料や製作工程には、伝統的な工夫とこだわりが詰まっています。

狂言面の材料と彫刻技法

狂言面の主な材料は、軽くて強度のある木材、特に桐や檜が選ばれます。まず大まかな形を彫り出し、少しずつ細部を整えながら、表面の表情や質感を丁寧に仕上げていきます。

仕上げには顔料や和紙を重ねて塗り、光沢や肌の質感を再現します。このようにして作られた面は、軽量で装着しやすく、演者の動きを妨げません。日本の伝統工芸ならではの手法が随所に活かされています。

伝統工芸士による現代の面作り

現代でも伝統工芸士が狂言面を作り続けています。彼らは古くからの技術を守りつつ、新しい発想や現代的な表現にも挑戦しています。

たとえば、現代の観客に親しみやすい表情や色彩を取り入れたり、展示用や体験用の面を製作したりするなど、多様なニーズに対応しています。伝統と革新の両立が、現在の狂言面作りの魅力となっています。

狂言面の保存修復と後世への継承

狂言面は、適切な保存や修復が必要です。天然素材で作られているため、湿度や温度への配慮が欠かせません。専門の修復士が、ひび割れや変色を丁寧に直します。

また、後世への継承にも力が入れられており、工房での弟子育成やワークショップを通じて若い世代に技術が伝えられています。こうした努力によって、狂言面という文化財が未来へと受け継がれています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

狂言面の鑑賞ポイントと現代での楽しみ方

狂言面の楽しみ方は、舞台鑑賞だけにとどまりません。現代ではさまざまな機会を通して、面の魅力を身近に感じることができます。

狂言公演での面の見どころ

実際の狂言公演では、役者が面をつけて演じることで役柄の個性が際立ちます。面があることで、観客はそのキャラクターの性格や立場を直感的に理解できます。

また、顔の動きが制限される分、体の動きや声のトーンを工夫して表現するため、役者の技量が光ります。観客としては、面の微妙な角度や照明の当たり方による表情の変化に注目すると、より一層楽しめます。

美術館展示や体験イベントの楽しみ方

美術館では、狂言面や関連資料が展示されることがよくあります。間近で見ることで、細やかな彫刻や色彩の工夫を発見でき、制作者の思いを感じ取ることができます。

また、体験イベントでは実際に面を手に取ったり、装着してみたりすることも可能です。以下のような楽しみ方が挙げられます。

- ワークショップで面作り体験

- 狂言面の歴史解説を聞く

- フォトスポットで記念撮影

子どもから大人まで、気軽に日本文化に触れられる場となっています。

狂言面を用いた現代アートとのコラボレーション

最近では、狂言面が現代アートやファッションとコラボレーションする事例も増えています。アーティストが伝統的な面をモチーフに作品を制作したり、舞台以外のイベントで展示したりするなど、新しい表現が生まれています。

これにより、従来の枠を超えて幅広い世代や国籍の人々に狂言面の魅力が伝わり、文化の多様性や可能性が広がっています。伝統と現代の融合を実感できる興味深い分野です。

まとめ:狂言の面の魅力とその文化的価値

狂言の面は、単なる仮面ではなく、日本の伝統芸能の歴史や美意識が凝縮された文化財です。役者の表現力を引き出し、観客に物語の世界観を分かりやすく伝えます。

現代でもその魅力は衰えることなく、舞台鑑賞に加えて美術館やイベントで身近に楽しむことができます。伝統工芸士の手によって受け継がれる面作りの技術や、現代アートとのコラボレーションなど、狂言面の文化的価値はますます広がっています。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!