一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

狂言文荷の基本情報と魅力

狂言「文荷」は、江戸時代から伝わる代表的な演目です。身近なやりとりや人間の面白さが詰まっており、伝統芸能の中でも親しみやすい内容です。

狂言文荷とはどのような演目か

狂言「文荷(ふみに)」は、手紙のやり取りをめぐる人々のすれ違いや勘違いをユーモラスに描いた作品です。日常の出来事を題材にしており、言葉遊びややり取りの面白さが際立っています。

主要な登場人物は、ご主人と太郎冠者(たろうかじゃ)、さらに脇役が加わることもあります。ご主人が太郎冠者に手紙(文)を届けるように命じるところから物語が始まりますが、手紙の意味や伝え方を巡って、さまざまなやり取りや勘違いが生まれます。

この演目は複雑なストーリー展開というより、会話の妙や人間関係の滑稽さを楽しむ点が特徴です。現代にも通じるようなコミュニケーションの難しさが表現されており、多くの観客に親しまれています。

狂言文荷のあらすじと登場人物

狂言「文荷」のあらすじは、ご主人が太郎冠者に手紙を届けさせるところから始まります。太郎冠者は手紙を預かる役目を任されますが、途中で内容を聞きたがったり、手紙の扱い方に迷ったりと、さまざまなやり取りが繰り広げられます。

主な登場人物は以下の通りです。

・ご主人:太郎冠者に手紙を届けさせる役。

・太郎冠者:手紙を届ける従者。好奇心旺盛で、しばしばご主人の意図を勘違いします。

・脇役(登場する場合):手紙の届け先など。

物語の中で、太郎冠者が手紙を「文荷」と呼び、それをどう伝えるかで大騒動になります。登場人物たちのやり取りは、素朴でユーモラスなやりとりが続き、観客を自然と笑顔にします。

狂言文荷が持つ魅力と見どころ

この演目の魅力は、何といっても登場人物たちの会話のやり取りにあります。特に太郎冠者が手紙の内容を知りたがる様子や、ご主人とのやり取りが、親しみやすい人間模様として描かれています。

また、現代の私たちにも馴染み深い「伝言ゲーム」のような、伝えることの難しさや面白さが舞台上で巧みに表現されます。演者たちのテンポの良い掛け合いや、ちょっとした勘違いから生まれるユーモアが観客を引き込みます。

さらに、道具や衣装がシンプルなため、役者の演技力や表現の巧みさがより際立つのも特徴です。狂言ならではの間の取り方や、表情、声の抑揚など、細かな工夫にぜひ注目してみてください。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

狂言文荷のセリフに込められた意味

狂言「文荷」では、日常的な言葉や言い回しの中に、当時の生活や価値観が巧みに織り込まれています。

狂言文荷の代表的なセリフ

「文荷」の中でよく知られたセリフには、「この文を荷うて参れ」といった、ご主人が太郎冠者に手紙を運ばせる場面があります。この「荷う(になう)」という言葉は、物を背負う、持って運ぶという意味ですが、手紙を「荷物」として扱うことでコミカルなやりとりが生まれます。

また、太郎冠者が「文荷は重うござりまする」などと大げさに言うなど、日常のささいな手間や負担を大きく表現することで、笑いが生まれるのもポイントです。こうしたセリフは、当時の人々の生活感覚や言葉遊びの楽しさを伝えています。

セリフの言い回しや特徴について

「文荷」に登場するセリフは、分かりやすく、かつ滑稽な表現が多いのが特徴です。特に太郎冠者のセリフは、ご主人の指示をそのまま繰り返したり、内容を誤解したまま話したりと、観客が思わずくすりと笑ってしまうような言い回しが多用されています。

また、敬語とくだけた言葉の使い分けや、言葉のリズムにも工夫が凝らされています。例えば、ご主人に対しては丁寧に話しますが、独り言や自分の気持ちを語る場面では親しみやすい口調に変わります。こうしたセリフの妙も舞台を楽しくしています。

セリフから読み解く当時の風習や価値観

登場人物の会話ややり取りからは、江戸時代の生活や人間関係が垣間見えます。たとえば、ご主人と太郎冠者の関係性には、上下関係がありつつも、親しみやすいやり取りが見られます。

また、手紙を「荷物」として扱う発想は、当時の物のやり取りの感覚や、言葉遊びを楽しむ文化を感じさせます。こうしたセリフは、当時の庶民の感覚や、言葉の使い方の柔軟さ、そして人間同士の距離感など、多くの要素を読み取るヒントとなります。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

狂言文荷の上演スタイルと演出

狂言「文荷」では、伝統的な舞台装置や衣装、独特な演技スタイルが用いられています。これらは観客に独自の世界観を届ける大切な要素です。

舞台装置や衣装の特徴

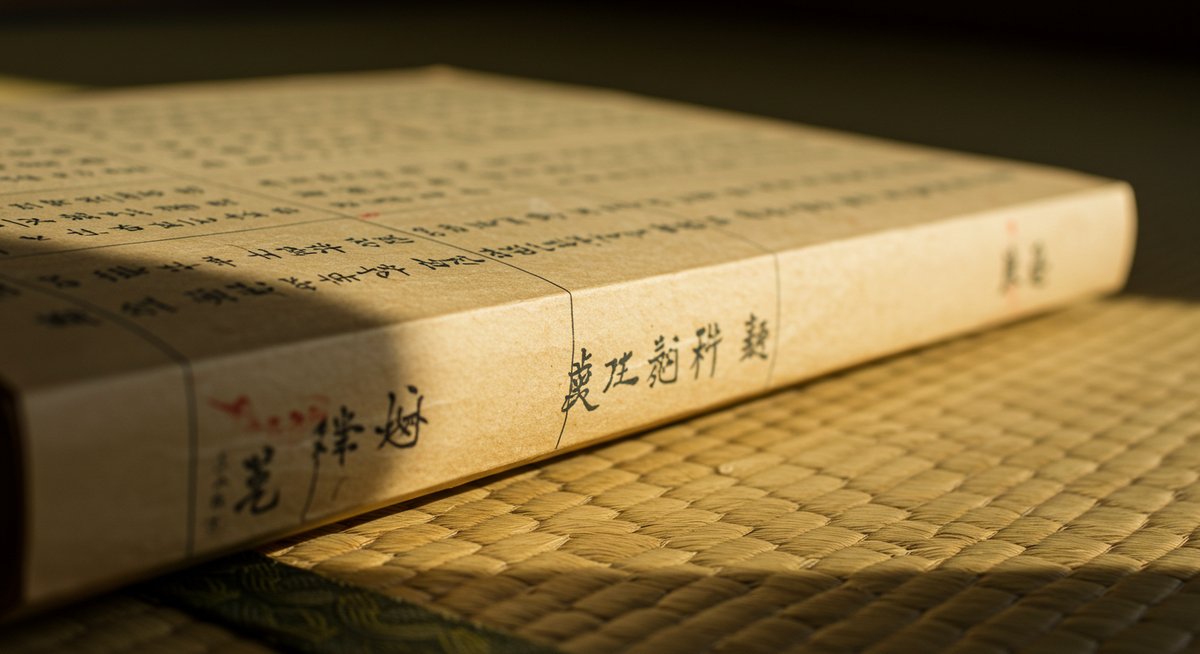

「文荷」を上演する際の舞台装置は非常にシンプルです。基本的には背景や小道具がほとんどなく、床や空間を活かして物語が進行します。小道具としては、手紙を模した紙や巻物が主に使われます。

衣装は、狂言独自の色鮮やかな装束が使われています。ご主人役は格式のある装束を、太郎冠者は質素ながらも動きやすい衣装を着ることが多いです。衣装の違いは、登場人物の身分や性格を表す役割も果たしています。

演者の動きや身体表現の工夫

「文荷」では、台詞だけでなく身体表現がとても大切です。たとえば、太郎冠者が文を「荷う」場面では、実際には軽い巻物を重そうに運ぶ動きを誇張して見せます。このように、観客の想像力を引き出す工夫が随所に見られます。

また、日常の動作を大げさにしたり、言葉と動きを組み合わせて舞台全体にリズムを生み出す点も特徴的です。歩き方や座り方など、細かい所作ひとつひとつに意味が込められており、それを読み取ることでより深く楽しめます。

オリジナルと現代上演の違い

現代の「文荷」上演では、伝統を重んじつつも演出に工夫が加えられることがあります。たとえば、動きやセリフ回しがわかりやすくなっていたり、照明や音響がさりげなく使われたりする場合もあります。

一方で、基本的な舞台装置や衣装、所作は昔ながらの様式が守られています。伝統と現代のアレンジが絶妙に組み合わさっており、これが狂言の魅力のひとつとなっています。初めて観る方でも、古さを感じることなく物語に入り込める工夫が施されています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

狂言文荷をより深く楽しむために

「文荷」を鑑賞する際、いくつかのポイントを意識することで、より豊かな時間を過ごすことができます。

初心者におすすめの鑑賞ポイント

初めて「文荷」を観る方には、登場人物のやり取りや言葉のやりとりに注目することをおすすめします。セリフのリズムや間の取り方、役者の表情や動きが、物語の面白さを引き立てています。

また、手紙という小道具に込められた意味や、そのやりとりから生まれるユーモアにも注目です。言葉のやりとりだけでなく、演者がどのように観客の想像力を刺激しているかに目を向けてみてください。

文荷と他の狂言演目との比較

「文荷」は、日常のやりとりや勘違いを題材とした点で、他の狂言演目と共通しています。しかし、手紙を「荷物」として扱う発想や、そのやりとりの面白さは「文荷」ならではです。

他の代表的な狂言演目と比較すると、次のような違いがあります。

| 演目名 | 主な題材 | 特徴 |

|---|---|---|

| 文荷 | 手紙のやり取り | 言葉遊びがメイン |

| 附子 | 薬の効能 | 欲深さや勘違いが中心 |

| 柿山伏 | 柿泥棒 | トリックと掛け合いが面白い |

このように、狂言にはさまざまな日常の出来事がユーモラスに描かれており、それぞれの演目が異なる楽しみ方を提供しています。

文荷を題材にした体験イベントやワークショップ

狂言「文荷」を題材にした体験イベントやワークショップが、各地の劇場や文化施設で開催されています。これらのイベントでは、実際にセリフを言ってみたり、狂言独特の動きを体験できます。

主な内容には、

・演者による解説付きの鑑賞会

・セリフや所作の体験

・小道具に触れるワークショップ

などがあります。こうしたイベントに参加することで、舞台の裏側や役者の工夫をより身近に感じられ、鑑賞する際の理解も深まります。

まとめ:狂言文荷を通じて伝統芸能の奥深さを知る

狂言「文荷」は、日常のやりとりや言葉の面白さを題材に、観客の心を和ませてくれる演目です。登場人物の会話や動きから、当時の生活や価値観が読み取れるのも魅力のひとつです。

また、シンプルな舞台や衣装、演技の工夫など、伝統芸能ならではの美しさと奥深さが詰まっています。現代に生きる私たちにも通じるユーモアやコミュニケーションの難しさを楽しみながら、ぜひ「文荷」を通じて狂言や伝統芸能の魅力を味わってみてはいかがでしょうか。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!