一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

くらま天狗とはその歴史と能の演目としての特徴

くらま天狗は、日本の伝統芸能である能の演目のひとつとして長く親しまれています。その物語や演出には、古くからの伝承や文化的な背景が色濃く反映されています。

くらま天狗の物語と起源

くらま天狗は、京都の鞍馬山に住むとされる天狗と、源義経の幼少期である牛若丸が出会う伝説に基づいています。天狗は日本の民間信仰に現れる超自然的な存在で、山の守り神や修行者として語られることもあります。鞍馬山は古くから修験者の修行の地として知られ、天狗の伝説もこの地に根付いてきました。

この物語は、時の権力や運命に翻弄されながらも成長していく牛若丸の姿を描いており、天狗が彼の師として登場する点が特徴です。能の演目としては、室町時代にはすでに成立しており、その後さまざまな芸能や文学に影響を与えてきました。

能の演目「鞍馬天狗」の基本構成

能の「鞍馬天狗」は、牛若丸が父を失い鞍馬寺で修行している場面から始まります。そこへ天狗が現れ、剣術や精神的な成長を導くという流れが中心です。演目は大きく前半と後半に分かれて構成されており、前半では牛若丸の孤独や成長への葛藤が描かれ、後半では天狗との出会いと修行、そして未来への希望が示されます。

能独自の所作や謡(うたい)、舞いによって、幻想的な雰囲気や壮大な世界観が舞台上に表現されるのも特徴です。この演目には勇気や成長、師弟の絆という普遍的なテーマが込められています。

くらま天狗が持つ文化的意味合い

くらま天狗は、単なる妖怪や伝説の存在にとどまらず、日本文化に深く根付いた象徴的な存在です。天狗はしばしば知恵や力、そして自然と人間の境界を示す存在として描かれます。能におけるくらま天狗は、厳しい修行を乗り越えた先にある知恵と導きの象徴ともいえます。

また、時代を超えて語り継がれることで、困難に立ち向かう勇気や、師から弟子へと受け継がれる伝統の大切さも表現されています。くらま天狗は人々の心に残る物語として、今もなお多くの人々に感動を与えています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

くらま天狗の登場人物と物語の流れ

能「鞍馬天狗」では、個性的な登場人物たちが牛若丸の成長の物語を彩ります。それぞれの役割や関係にも注目が集まります。

牛若丸と鞍馬天狗の関係

牛若丸はのちの源義経で、幼い頃に父を亡くし、鞍馬寺に預けられています。孤独な牛若丸にとって、鞍馬天狗は師であると同時に、心の支えとなる存在です。天狗は牛若丸に剣術や兵法を教えるだけでなく、精神的な成長を助ける重要な役割を果たします。

この師弟関係は、ただの教育ではなく、人生の困難を乗り越えるための道しるべともなっています。天狗の導きによって、牛若丸はやがて歴史に名を刻む存在へと成長していくのです。

配役と登場する主なキャラクター

この演目に登場する主なキャラクターは、以下の通りです。

- 牛若丸(主人公/源義経の幼名)

- 鞍馬天狗(牛若丸の師である天狗)

- 僧侶・鞍馬の山伏(牛若丸を見守る存在)

- 牛若丸の母(時に回想や語りで登場)

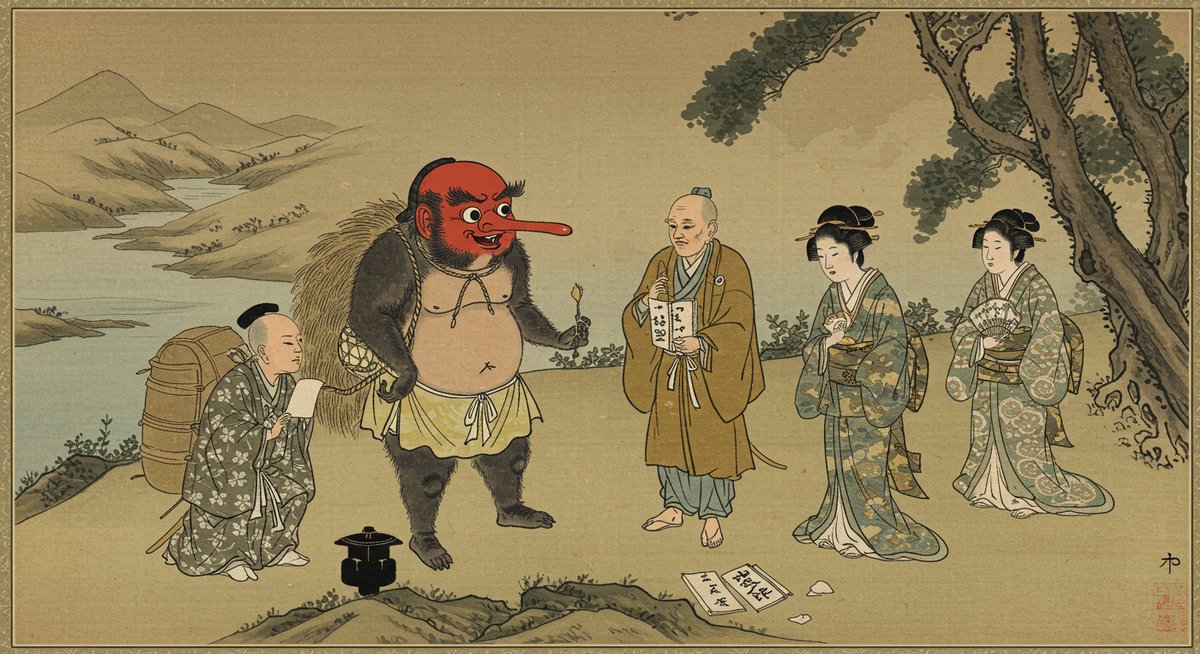

能の舞台では、役ごとに面(おもて)と呼ばれる仮面や、衣装でキャラクターを表現します。天狗は特徴的な長い鼻の面を使い、非現実的な存在感を演出します。

物語の中で描かれる修行と成長

物語の要となるのが、牛若丸の修行と成長の姿です。牛若丸は最初、父を失った悲しみや将来への不安に包まれています。しかし鞍馬天狗との出会いを通じて、剣術や知恵を学び、精神的にも大きく成長していきます。

修行の場面では、天狗との型のやり取りや、厳しい鍛錬の描写が見どころです。これにより、観客は牛若丸がただ強さを身につけるだけでなく、人としての成長を遂げていく過程を感じ取ることができます。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

くらま天狗が伝統芸能や文学に与えた影響

くらま天狗は能だけでなく、さまざまな芸能や文学作品に影響を与えてきました。時代を超えて広がるその影響を見ていきましょう。

狂言や歌舞伎など他の伝統芸能への影響

くらま天狗の物語やキャラクターは、狂言や歌舞伎といった他の伝統芸能にも取り入れられています。狂言では、天狗が人間と対話するコミカルな場面が描かれることが多く、観客に親しみやすい存在となっています。

一方、歌舞伎では牛若丸と天狗の出会いや修行の場面が、華やかな舞台と演出で表現されます。それぞれの芸能で解釈や演出が異なるため、同じ「くらま天狗」でも作品ごとに多様な魅力が生まれています。

小説や映画など現代文化への展開

くらま天狗の物語は、現代の小説や漫画、映画にもたびたび登場しています。たとえば、源義経を主人公とした歴史小説では、幼少期の牛若丸と天狗の出会いが重要なシーンとして描かれることがあります。また、ファンタジー作品やアニメでも、天狗のモチーフがさまざまな形で取り入れられています。

映画やドラマでも、くらま天狗の伝説をもとにした作品が制作され、幅広い世代に親しまれています。こうした現代文化への展開は、くらま天狗の普遍的な魅力を裏付けているといえるでしょう。

地域信仰や伝承としてのくらま天狗

鞍馬天狗は、単なる物語の登場人物を超えて、地域の信仰や伝承の中でも重要な存在です。京都・鞍馬山では、今も天狗を祀る神事や祭礼が行われており、地元の人々から山の守り神として親しまれています。

また、天狗の伝説が伝わる地域では、天狗にちなんだ地名やお土産品、石像なども見かけることができます。くらま天狗の信仰は、人々の暮らしや文化に根付いたものとして、現代まで受け継がれているのです。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

くらま天狗を楽しむ観賞ポイントと鑑賞のコツ

くらま天狗の能を楽しむには、物語や登場人物だけでなく、舞台や演出の工夫にも注目すると一層深く味わえます。

能舞台での見どころと演出の工夫

能舞台では、鞍馬山の神秘的な雰囲気や天狗の幻想的な登場を、シンプルな舞台装置と照明で表現しています。特に、天狗が現れる場面や牛若丸の修行シーンは、舞や謡とあわせて大きな見どころです。

能特有のゆったりした所作や、象徴的な動き、独特の音楽が観る人の想像力をかき立てます。面や衣装も見どころのひとつで、天狗役の面は長い鼻と鋭い表情で強い印象を与えます。

初心者でも分かるくらま天狗の楽しみ方

初めて能を観る方は、物語の大まかな流れや登場人物を事前に知っておくと、より楽しめます。また、上演前に配布される解説パンフレットなども活用すると良いでしょう。

ポイントとしては、登場人物の動きや表情に注目し、舞台全体の雰囲気を感じ取ることが大切です。細部にこだわらず、能ならではの静けさや間、そして幽玄な世界観に身をゆだねてみてください。

全国の上演情報や関連イベント紹介

くらま天狗は、全国各地の能楽堂や伝統芸能イベントで上演されています。主要な能楽堂や文化施設の公式サイトで最新の上演情報を調べることができます。

また、関連イベントとしては、鞍馬山での祭りや、天狗にちなんだ展示会、親子向けのワークショップなども開催されています。近隣の観光とあわせて参加してみるのもおすすめです。

まとめ:くらま天狗が現代に伝える魅力と意義

くらま天狗は、日本の伝統芸能を代表する演目として、古くから多くの人々に愛されてきました。物語の中には、困難を乗り越えて成長していく力や、師弟の絆、自然と人とのつながりといった普遍的なテーマが描かれています。

現代においても、その物語性や舞台芸術としての美しさは、人々の心を打ち続けています。伝統と創造の調和を感じさせるくらま天狗は、これからも多くの人に新たな気づきや感動をもたらす存在であり続けるでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!