一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

古今和歌集仮名序の概要とその重要性

古今和歌集仮名序は、日本の代表的な和歌集「古今和歌集」に添えられた序文であり、和歌の本質や価値を伝える重要な役割を担っています。

古今和歌集仮名序とは何か

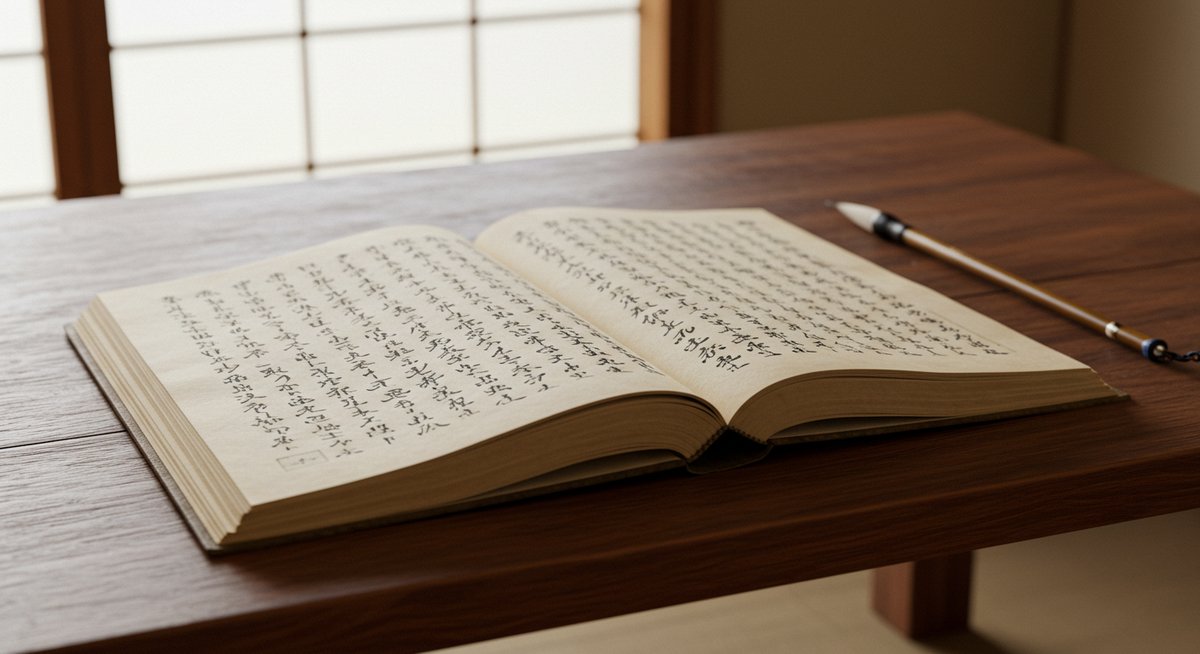

古今和歌集仮名序は、平安時代に編纂された和歌集「古今和歌集」に付された、仮名で書かれた序文です。日本独自の美意識や和歌の精神を読み解く手がかりとして、今日でも多くの人に親しまれています。正式には「仮名序」と呼ばれ、和歌の起源や発展、選ばれた歌人や歌の特徴などについて述べています。

この仮名序は、和歌をよく知らない人にも分かりやすいように、難しい漢文ではなく仮名で記されています。そのため、当時の貴族社会だけではなく、広く日本人に和歌の魅力や考え方を伝える役割を果たしました。

仮名序が編纂された歴史的背景

古今和歌集仮名序が生まれた背景には、平安時代の文化的な動きがあります。平安時代初期には、中国の文化や文学の影響が強く、公式文書や詩は主に漢文で書かれていました。やがて日本独自の文化が発展し、和歌が人々の生活や行事に根づいていきます。

このような時代の中で、和歌の価値や意味を広く伝える必要が生まれました。そこで和歌集である古今和歌集を編纂し、その冒頭にわかりやすい仮名の序文をつけることで、和歌の意義や精神を多くの人に伝えようとしたのです。仮名序の出現は、日本語と日本文化の自立を示す象徴的な出来事となりました。

仮名序が持つ文学的意義

仮名序は、単に和歌の説明文にとどまらず、文学的にも高い価値を持っています。まず、序文自体が美しい文章であり、和歌に対する深い愛情や洞察を感じさせます。また、仮名序を読むことで、当時の人々がどのように和歌を捉え、どんな役割を和歌に期待していたのかを知ることができます。

さらに、仮名序は後の和歌論や文学論にも多大な影響を与えました。和歌をただの遊びや技巧ではなく、心を表現する大切な手段として位置づける姿勢は、現代にも通じるものがあります。仮名序が持つ文学的な意義は、日本文学の礎を理解するうえで欠かせないものです。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

古今和歌集仮名序の内容と特徴

仮名序は、和歌の起源、優れた歌人、和歌の意義など、多様な内容を簡潔にまとめている点に特徴があります。

仮名序の主な構成と流れ

仮名序は大きく分けて、和歌の起源に関する冒頭、歌の伝統や意義、そして歌人や歌の特徴についての説明という流れで構成されています。最初に和歌がどのように生まれたか、自然や人の心から生まれるものであることが語られ、次に和歌の歴史や役割が説明されます。

その後、和歌のすぐれた作者や、歌が持つ力について述べる部分があります。このように、仮名序は和歌の全体像を整理しながら、和歌の持つ美しさや人々の心にどのように響くかを丁寧に伝えています。

代表的な冒頭文の意味と解釈

仮名序の冒頭は、「やまとうたは、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれり」という有名な一文で始まります。ここでは「やまとうた(和歌)は、人の心が根本にあって、さまざまな言葉として表れる」と述べられています。つまり、和歌は感情や思いを言葉にしたものだと解釈されています。

この冒頭文から、和歌が単なる形式の遊びではなく、心の動きや思いを最も大切にしていることが分かります。人間の感情や自然の美しさを言葉に乗せることで、他者に伝える役割を担っていることが強調されています。

仮名序に表れる和歌観と世界観

仮名序には、和歌に対する独自の考え方や、当時の人々が持っていた世界観が表れています。和歌はただの詩ではなく、人の心を映し出し、自然や社会と調和するものとされています。また、和歌を作ることは、自然の声に耳を傾け、人間の感情を大切にする行為だとも考えられていました。

さらに、和歌を通して人々の心がつながり、心の機微や美しさを共有できるという観点は、日本文化の特徴の一つです。このような和歌観や世界観は、仮名序を通じて現代にも受け継がれています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

仮名序の作者紀貫之とその役割

仮名序の作者である紀貫之は、和歌界の重要人物であり、古今和歌集の編纂にも中心的な役割を果たしました。

紀貫之の人物像と生涯

紀貫之は、平安時代中期に活躍した歌人であり、学問や文学に精通していました。和歌だけではなく、日記文学でも知られ、「土佐日記」の作者としても有名です。彼は貴族の家に生まれ、宮中の要職を歴任しながら、多くの和歌を詠み、文学活動にも積極的に関わりました。

また、その独特の感受性や観察力、柔らかな表現が多くの人に親しまれ、現代まで高く評価されています。紀貫之は、和歌の伝統を守りつつ、新しい美意識を打ち出したことで、後世の和歌や日本文学に大きな影響を与えました。

編纂者としての紀貫之の功績

紀貫之は、古今和歌集の編纂を任された4人のうちの一人であり、その中心的存在でした。彼は和歌の選定だけでなく、仮名序の執筆という大きな役割も果たしました。仮名序を通じて、自らの和歌観を世に示し、和歌の価値や意義を広く伝えることに成功しました。

仮名序は、学問的な知識や文学的な感性を持ち合わせた紀貫之だからこそ生まれた作品とされています。編纂者としての彼の功績は、ただ歌を集めるだけにとどまらず、和歌文化の方向性を定めた点にあります。

他の序文との違いと紀貫之の独自性

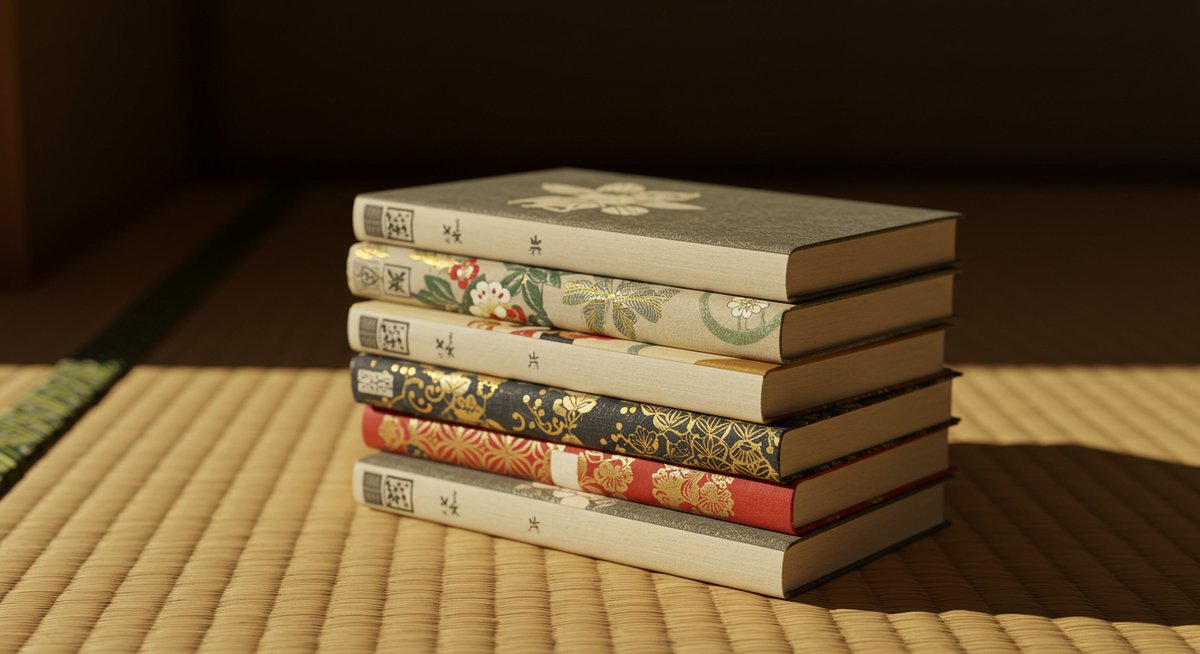

古今和歌集には、仮名序とは別に「真名序」(漢文で書かれた序文)も添えられています。真名序は格式ばった雰囲気があり、学問的な論述が中心です。一方、紀貫之の仮名序は、やわらかな言葉づかいや豊かな感情表現が特徴で、和歌の本質に寄り添う内容になっています。

この違いからも、紀貫之の独自性がよく分かります。彼は、和歌を生き生きとした日本語で語ることで、多くの人にその魅力を伝えました。仮名序の存在は、日本語表現の豊かさや、心に寄り添う文学の力を示すものです。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

古今和歌集仮名序の現代的価値と活用

現代においても、仮名序は和歌や日本文化の理解に欠かせない資料として、幅広く活用されています。

教育現場での仮名序の使われ方

仮名序は、中学校や高校の国語の授業で取り上げられることが多いです。和歌の歴史や意味を学ぶ際、仮名序の一文やその背景が教材として扱われています。また、入試問題や教科書にも取り上げられるため、多くの生徒が一度は仮名序に触れる機会があります。

このような教育現場での活用を通じて、和歌が単なる古典文学の一分野ではなく、日本人の心や文化を育む大切な要素であることが伝えられています。

研究や解説書での仮名序の扱い

仮名序は、和歌研究や国文学の分野でも重要な研究対象です。多くの解説書や論文で、仮名序の表現や思想が詳しく分析されています。たとえば、和歌観の変遷や、仮名序が後世の文学に及ぼした影響などについて、さまざまな視点から議論が重ねられています。

また、仮名序に出てくる語句や表現の解釈をめぐって、研究者たちの間で意見が分かれることもあります。研究を通じて、仮名序の新たな価値や解釈が発見され続けています。

仮名序が現代文化に与えた影響

仮名序は、現代の詩歌やエッセイ、さらには日本語教育にも影響を与えています。和歌の伝統や日本語の美しさが見直される中で、仮名序の精神が再評価される場面が増えてきました。たとえば、現代詩や短歌の作家が仮名序の一節を引用したり、仮名序の言葉を使って新しい作品を生み出したりすることがあります。

さらに、日本文化の根本にある「心を言葉で表す」姿勢は、仮名序から受け継がれているといえます。仮名序の影響は、日々の言葉づかいや、思いをやさしく伝える文化の中にも息づいています。

まとめ:古今和歌集仮名序が伝える和歌と日本文化の本質

古今和歌集仮名序は、和歌の意義や美しさ、日本人の心のあり方を見事に表現した序文です。仮名序を読むことで、和歌が人の心や自然と深く結びついていること、日本文化が言葉を大切に育ててきたことを改めて感じることができます。

現代社会においても、仮名序が示す「心を言葉に託す」美意識は、多くの人に共感され続けています。仮名序は、和歌や日本文化の本質を伝える貴重な手がかりとして、今後も語り継がれていくでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!