観世流の魅力が際立つ理由は何か|能の伝統が息づく舞台の秘密に迫る

観世流の誕生と能楽に与えたインパクトを知りたい人へ

観世流は14世紀に観阿弥・世阿弥親子によって生まれました。彼らが能に新しい表現や美意識を持ち込んだことで、能全体のイメージが大きく変化しました。

それまでの能は、より素朴で力強いものでしたが、観世流が登場したことで優雅さや洗練が加わり、能楽の人気が広がりました。

観世流が守り続ける型や美意識のユニークな特徴とは

観世流では、動きや所作に「型」と呼ばれる決まったパターンがあります。その中でも、観世流は曲線的でなめらかな動きを大切にしている点が特徴です。

また、静けさの中に情感を込める「幽玄」という美意識も重視されています。これにより、観客は物語の余韻や奥深さをじっくり味わうことができます。

- 曲線的な所作

- 幽玄を重視

- 静かな表現の中に感情が見える

観世流が現代まで続く理由に隠された歴史の面白さを探る

観世流が長く続いてきた背景には、時代ごとの社会や文化とのつながりがあります。室町時代には将軍家の庇護を受け、江戸時代には大名や武家にも支持されました。

また、時代に応じて内容や上演スタイルを少しずつ変えながらも、中心となる精神や美意識は変えなかったことが、現代まで続く大きな理由です。

観世流の演目や役割に注目したい|舞台の裏側で感じる奥深さとは

観世流ならではの演目選びのこだわりと魅力について

観世流には、およそ200曲の能の演目があります。その中でも、恋や別れ、祈りといった人の心の動きを繊細に描く作品が多いのが特徴です。

また、同じ演目でも流派ごとに解釈や演出が異なるため、観世流ならではの独自の世界観が楽しめます。

シテ方や囃子方など観世流で活躍する主な役割を知る

能の舞台には、さまざまな役割があります。観世流では、特に下の3つが重要です。

| 役割名 | 主な内容 | 舞台での位置 |

|---|---|---|

| シテ方 | 主人公や重要人物を演じる | 舞台中央 |

| ワキ方 | 脇役や案内役を担当 | 舞台の端や脇 |

| 囃子方 | 音楽やリズムを担当 | 舞台後ろ |

それぞれが専門的な技を持っており、互いに支え合いながら舞台を作り上げています。

初めてでも楽しめる観世流観劇の見どころやポイントは

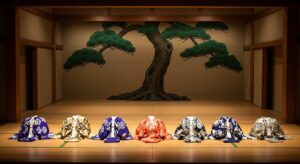

能の舞台では、動きが少なく静かな時間が流れます。しかし、細かな所作や面の表情、間の取り方に注目すると、物語の深みや感情の動きが伝わってきます。

また、能面や衣装の美しさ、囃子の生演奏も大きな魅力です。初めてでも、全体の雰囲気や空気感を味わうことで、観世流の世界を十分に楽しめます。

観世流と他流派の違いが気になる人へ|比較すると見えてくる文化の深み

宝生流や金春流と観世流の演出や表現の違いを楽しむ

能にはいくつかの流派があり、それぞれに特徴があります。たとえば、宝生流は重厚な表現や堂々とした舞が多く、金春流は古風なリズムや所作が特徴です。

観世流は、よりしなやかで繊細な動きが多いので、同じ演目でも違った雰囲気を味わえます。

観世流の舞や謡に表れる独自のスタイルを発見する

観世流の舞は、流れるような動きと静けさの中に情感が込められている点が特徴です。謡(うたい)と呼ばれる歌も、声の抑揚やリズムに独特の美しさがあります。

- 緩やかなテンポ

- 柔らかい声の響き

- 所作の繊細さ

こうしたスタイルは、観世流を特徴づける大きなポイントです。

流派ごとの伝承や家元制度のユニークさを紐解く

能楽には「家元」と呼ばれる伝統を受け継ぐ家があり、流派ごとに独自のルールや教え方があります。観世流も家元制度を守り続けていて、代々の家元が技や心を継承しています。

この制度のおかげで、長い年月を経ても舞や謡のスタイルが大きく崩れず、同時に時代に合わせた柔軟な変化も取り入れられてきました。

まとめ:観世流が今も人々を惹きつける理由を体感してみよう

観世流には、時代を超えて受け継がれてきた美意識や技の奥深さが息づいています。静かな舞台の中に込められた情感や、流派ごとに異なるスタイルを感じることで、日本の伝統文化の広がりと面白さを体感できます。