一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能の演目鉄輪とはどんな作品か

能「鉄輪」は、嫉妬に苦しむ女性の激しい心情を描いた伝統的な演目です。独特の雰囲気と深い心理描写で多くの人に印象を残す、この作品の魅力を紐解きます。

鉄輪の起源と成立背景

「鉄輪」は室町時代に成立した能の代表作のひとつとされています。物語の原型は平安時代の説話集『今昔物語集』や『宇治拾遺物語』の中に登場する逸話に基づいていると考えられています。これらの古い物語では、夫に裏切られた女性が神仏に祈り、鬼と化すことで恨みを晴らそうとするという筋立てが語られていました。

能として形作られた鉄輪は、観阿弥や世阿弥らによって芸術的に洗練され、舞台芸術として受け継がれることになりました。成立当時の社会では、男女の関係や嫉妬、怨霊といったテーマが人々の生活に密接であり、能「鉄輪」はその時代の価値観や信仰心を象徴する作品のひとつとなっています。

物語のあらすじと主な登場人物

鉄輪の物語は、夫に捨てられた女性が主人公です。彼女は夫と新しい妻を恨み、貴船神社へ祈願に行きます。やがて神のお告げを受けた女性は、頭に鉄輪(鍋の輪)を載せ、鬼の姿となって夫を呪おうとします。一方、夫は不吉な夢に悩まされ、陰陽師に相談します。

主な登場人物は下記の通りです。

- シテ(主人公の女性)

- 夫

- 陰陽師(安倍晴明などが演じられることが多い)

この三者が物語の中心として展開し、心理的な葛藤や人間の業が濃密に表現されます。

鉄輪が持つテーマや特徴

鉄輪で描かれる最大のテーマは「嫉妬」と「執念」です。主人公の女性が鬼化していく過程は、極限まで追い詰められた人間の心情を象徴しています。また、神仏への祈りが逆に破滅を招くという皮肉も感じられます。

この作品の特徴は、能独特の静謐な舞台の中で登場人物の内面が豊かに表現される点にあります。華やかさよりも緊張感や静けさ、そして主人公の情念が前面に押し出されており、観る者の心に強い印象を残します。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

鉄輪の見どころと演出

鉄輪には、能ならではの緻密な演技や舞台美術が随所に見られます。どのような点を観賞のポイントとすればよいか、注目していきましょう。

シテとワキの役割と演技の魅力

鉄輪においてもっとも注目されるのは、シテ(主人公の女性)とワキ(陰陽師など)の対比です。シテは心の葛藤と変化を、動きや表情の変化、そして謡(うたい)によって表現します。特に、鬼へと変わりゆく場面では、静かな動きの中に激しい感情が込められているのが特徴です。

一方で、ワキは舞台全体の緊張感を和らげたり、物語を導く役割を担っています。たとえば、陰陽師が登場する場面には、理知的な雰囲気や冷静な判断力が求められます。この両者の役割とやりとりが、舞台上で独特の緊張感を生み出し、鉄輪という演目の深みを増しています。

舞台装置や作り物の工夫

鉄輪の舞台では、能舞台ならではの最小限の装置が工夫され、場面転換や心理の変化を象徴的に表現します。特に、主人公が鉄輪を頭に載せるシーンでは、実際に鍋の輪を模した作り物が使用され、観客にも強い印象を与えます。

また、舞台上に大きな道具を置くことは少なく、わずかな小道具や背景で状況を示します。たとえば、貴船神社を表現する際には、松明や幕などを使い、場の空気や神聖さを伝えます。こうしたシンプルながら象徴性の高い演出が、能特有の世界観を作り出しています。

観客が注目したいポイント

鉄輪を観賞する際に注目したいのは、次のような点です。

- 主人公が鬼へと変わる瞬間の緊張感

- シテとワキのやりとりと心理描写

- 舞台装置や小道具による空間の表現

さらに、謡や囃子(はやし)のリズムにも耳を傾けると、舞台の雰囲気や登場人物の心情がより深く伝わってきます。全体を通して静けさの中に潜む力強い感情を感じ取ることが、鉄輪鑑賞の大きな楽しみです。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

鉄輪に登場する装束や能面

能「鉄輪」では、物語にふさわしい装束や能面、小道具が使われています。衣装や面に込められた意味や特徴を見ていきましょう。

主人公が身につける装束の特徴

主人公の女性は、前半と後半で装いが大きく変わります。物語の前半では、一般的な女性の衣装(唐織や小袖など)が用いられ、悲しみや儚さを表現します。これにより、観客は主人公の苦しみや孤独を感じやすくなります。

後半、主人公が鬼へと変わる場面では、赤色や黒色を基調とした装束に変わり、その色遣いやデザインによって怒りや嫉妬の激しさが強調されます。さらに、頭に鉄輪や松明をさした飾りをつけることで、鬼としての異様な雰囲気が際立ちます。

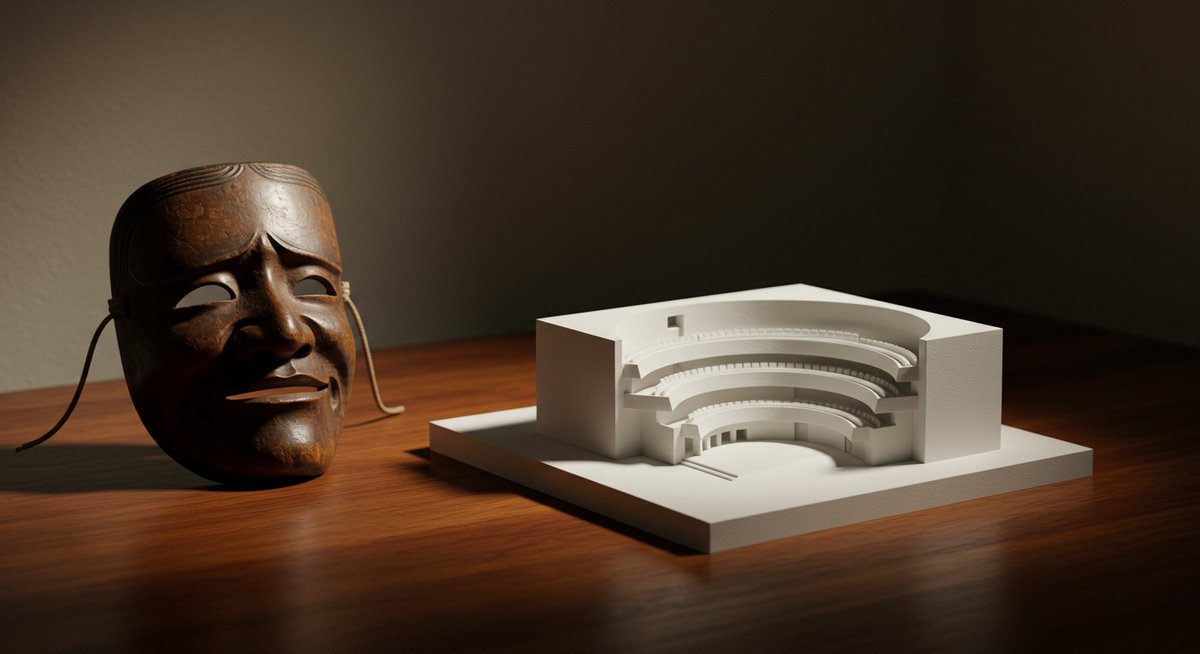

鉄輪で使われる代表的な能面

鉄輪で使われる能面の代表として、前半では「増女(ぞうおんな)」や「小面(こおもて)」など、若い女性の顔を表現した面が選ばれることが多いです。これにより、主人公の純粋さや悲哀がより強調されます。

鬼へと変化する後半では、「般若(はんにゃ)」という鬼女の面が使われます。この般若の面は、怒りや嫉妬に満ちた強い表情を持ち、観客に恐ろしさと同時に哀れさも伝えます。般若の面の特徴は、角と牙がはっきりと表現されている点にあり、鬼の激しい感情が一瞬で伝わります。

小道具や特殊な舞台演出

鉄輪の舞台では、主人公が頭にのせる鉄輪が最も特徴的な小道具です。この鉄輪には、松明を三本立てて鬼の角と見立てる独自の工夫があります。

また、神社での祈願の場面では、紙垂(しで)や御幣(ごへい)など神聖な小道具が使われます。舞台の照明や囃子によって、祈りの切実さや場面の緊張感が高められ、幻想的な雰囲気が生まれます。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

鉄輪の現代での上演とその意義

古典としての鉄輪は、現代においても多くの能楽師や観客に支持されています。その背景や理由、現代的な意義について考えてみましょう。

近年の上演事例と人気の理由

近年、鉄輪は全国各地の能楽堂や特別公演などで頻繁に上演されています。たとえば、国立能楽堂や各地の文化施設での定期公演では、鉄輪が演目に選ばれることも珍しくありません。

人気の理由としては、現代でも共感できる人間の感情が描かれている点や、能の中でもドラマティックな展開を持つことが挙げられます。また、鬼女へと変貌する主人公の姿や般若の面のインパクトは、多くの観客に強い印象を残し、能を初めて観る人にも分かりやすい内容となっています。

能楽師の視点から見た鉄輪

能楽師にとって鉄輪は、演技力や表現力が問われる難しい演目です。特に、静かな悲しみから鬼女の激情へと変化していく主人公の心情を、謡や所作だけで伝えなければならず、高い技術が求められます。

また、般若の面や特殊な装束、小道具を使いこなすことも必要です。こうした点から、ベテランの能楽師にとっても挑戦しがいのある作品とされています。演じる側も、観る側も舞台の緊張感を共有できることが、鉄輪の大きな魅力となっています。

初心者におすすめの鑑賞ポイント

能を初めて観る方には、以下のポイントに注目してみることがおすすめです。

- 主人公が鬼女へと変わる場面の演出や装束の変化

- シテとワキの丁寧なやりとりや心理描写

- 般若の能面が持つ表情の変化や迫力

また、舞台全体の静けさや間合い、囃子の響きなども含めて、五感で舞台を味わうことで能の奥深さを実感できるでしょう。あらすじや背景を事前に知っておくと、より楽しみやすくなります。

まとめ:能鉄輪が現代に語りかけるもの

能「鉄輪」は、古くから伝わる物語でありながら、人間の心の闇や葛藤、そして祈りの力といった普遍的なテーマを描いています。現代社会でも共通する感情や悩みを映し出し、今も多くの人の心に響きます。

シンプルな舞台と緻密な演技の中で、観客は自分自身の感情や人生と向き合うきっかけを得られます。鉄輪が現代にも受け継がれ続けている理由は、こうした普遍的な人間の姿を鮮やかに表現しているからだと言えるでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!