一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

日本の神様にはさまざまな位や評価があり、どの神をどう位置づけるかで参拝や学び方が変わります。古代の記紀から村落の民間伝承、近代の社格制度や現在のメディア露出まで、多様な視点で「ランク」が形成されてきました。本記事では、評価の基準や指標、時代変遷を踏まえつつ、代表的な神々をランク別に紹介し、参拝や学びを深めるヒントをお伝えします。

日本の神様のランクを知れば参拝や学びがもっと楽しくなる

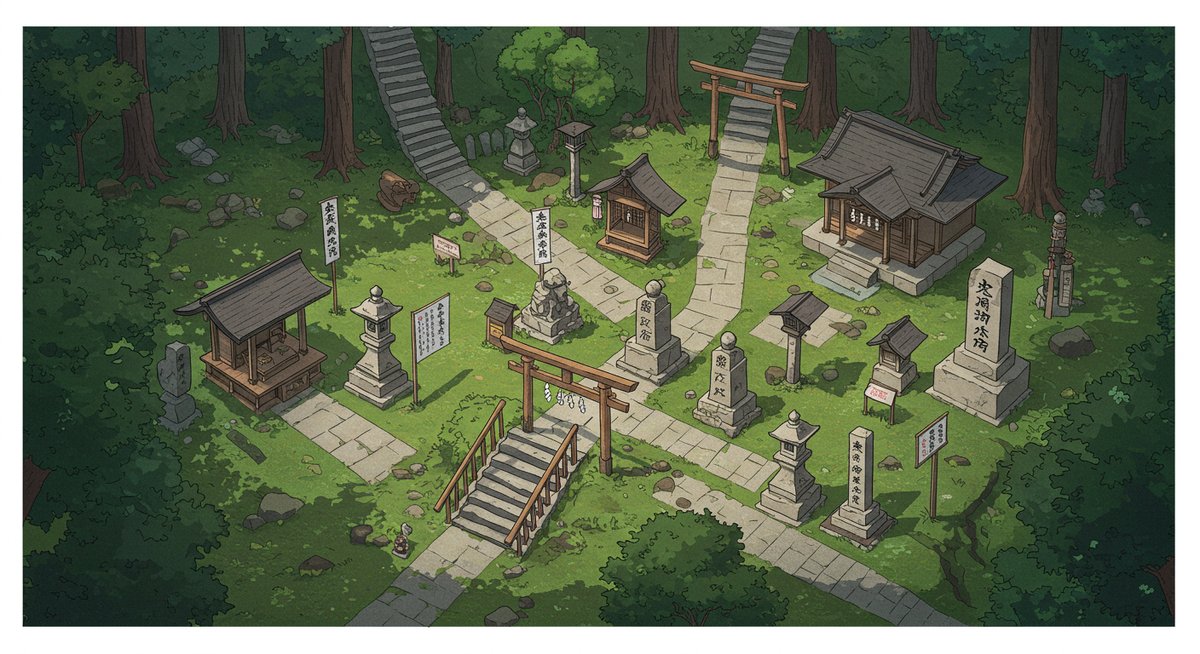

神様のランクを知ると、参拝の目的や学びの観点が明確になります。例えば、国家的な重要性を持つ神と地域で厚く信仰される神では、祈りの内容や伝承の深さが異なります。参拝前にその背景を知ることで、訪問の意義が増します。

また、学問的な観点から神話や祭礼を学ぶ際にもランク分けは役立ちます。複数の指標を照らし合わせることで、単なる人気順では見えにくい本質が見えてきます。これにより、祭礼の意味合いや社殿の由来を深く理解できます。

さらに、地域によって「高評価」とされる神が異なる点もおもしろい側面です。地元の祭礼や産業と結びついた神を知ることで、地域文化への理解が深まり、観光や学びの幅が広がります。

上位に入る神様はどのような共通点があるか

上位に位置づけられる神々には共通する特徴があります。まず、古い文献や神話で中心的な役割を果たしていることが多く、国家や皇室との結びつきが強いことがある点が挙げられます。歴史的に権威ある存在として認識されることで、長期間にわたり信仰が継続されやすくなります。

次に、祭礼や儀式の重要性が高く、広範囲で崇敬を集めることが多いです。大規模な神社や広域に広がる信仰圏を持つ神は、地域を超えて影響力を持ちます。参拝者数や社格制度での位置づけも高評価に寄与します。

また、物語性と象徴性が強い神も上位に挙がりやすいです。国土創生や自然現象、社会秩序にかかわる象徴的な役割を持つことで、人々の関心を長く引きつけます。これらの共通点を踏まえると、「由緒」「祭礼」「象徴性」が評価を左右する主要因と言えるでしょう。

天照大御神が高評価を受け続ける理由

天照大御神は、日本神話における太陽神であり、皇室と深く結びつくことから長らく最高格とされてきました。古事記や日本書紀での中心的存在であり、国家的な祭祀における中心的役割を担ってきた点が高評価の背景です。

また、伊勢神宮をはじめとする主要な社での奉斎により、参拝者数や祭礼の規模が大きく、地域を超えた広がりがあります。皇室行事や国家的儀礼との関係性は、神格の恒常的な評価維持に寄与しています。

象徴性の面でも、太陽・光・統治の象徴として社会的意味合いが強く、時代を超えて人々の信仰心に訴えます。こうした要素が組み合わさることで、天照大御神は他の神々と比べても高い地位を保ち続けています。

地域性で評価が大きく変わる具体例

地域性は神様の評価を大きく左右します。例えば、大国主神は出雲地域で厚く信仰され、国土経営や縁結びの神として地域社会に根付いていますが、他地域では同じような中心性を持たない場合があります。

稲荷神の例も興味深いです。京都の伏見稲荷大社のように全国的に有名な社がある一方、各地の稲荷社は農耕や商業と結びつき、地域ごとに異なる側面が強調されます。地域の経済や産業との結びつきが評価の差を生みます。

このように、祭礼や伝承、地域の歴史が神の評価を変え、地方ごとに異なる「ランク」観が形成されます。地域ごとの視点を取り入れると、神社巡りや学びが一層充実します。

民間信仰と学術評価のギャップが生む違い

民間信仰では、身近に感じられる神、困りごとに即したご利益が重視されます。一方、学術評価は文献や考古学的証拠、歴史的連続性などを基準とするため、両者の評価軸が異なります。そのため、民間で強く信仰される神が学術的には注目されにくいケースが生まれます。

例えば、ある小規模な産業を守る神が地域で深く信仰されていても、書記に登場しなければ学術的な高評価は得にくいことがあります。逆に、文献上の重要性は高くても現代の地域生活と結びつかない神は民間での存在感が薄れる場合があります。

このギャップを理解することで、参拝や学びの際に双方の視点を取り入れ、バランスのとれた理解が可能になります。地域事情や実際の祭礼も併せて見ることが大切です。

記事で示すランキングの基準と読み方

この記事で示すランキングは、複数の指標を組み合わせて総合的に評価することを基本としています。主に使用する指標は、歴史的文献での役割、祭礼の規模、参拝者数、地域での継承状況、現代の話題性などです。それぞれの重みづけは状況により変動します。

ランキングは「絶対的な序列」ではなく、どの観点を重視するかで見え方が変わる相対的なものと理解してください。例えば、学術的な価値を重視する場合と、地域での重要性を重視する場合では順位が異なります。

読み手は自身の関心に応じて指標の重みを変えてみるとよいでしょう。参拝目的が学びなのか祈願なのかで、注目すべき神や社が異なってきます。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

ランク付けで使われる主な指標と評価方法

ランク付けでは多角的な指標を用いて評価が行われます。一つの指標に偏らず、文献資料や現地調査、参拝動向などを組み合わせることが重要です。以下では代表的な指標とその評価方法を紹介します。

歴史的記録と神話での役割から評価する

歴史的記録や神話での位置づけは、神の評価にとって基本的な指標です。古事記・日本書紀といった成立が古い文献にどのように登場するか、中心的役割を果たしているかが重要です。記紀での扱われ方は、後世の祭祀や朝廷との関係にも影響を及ぼしました。

考古学的証拠や古代の祭祀遺跡の存在も評価に反映されます。文献と実物資料を照合することで、信仰の連続性や変遷をより正確に把握できます。

ただし、文献に登場しない地域固有の神でも深い信仰を持つ場合があるため、史料偏重にならない配慮が必要です。民間伝承や祭礼の口承記録も評価の一部として重視されます。

参拝者数や社格を指標として扱う方法

参拝者数は現代的な影響力を測る指標として有効です。年間の参拝者数や参拝動向の推移を見ることで、どれだけ広く信仰されているかが分かります。特に初詣や大規模祭礼時の動員数は注目されます。

歴史的には社格(国幣・国幣中社など)や官社制度が格付けに用いられました。これらは近代以前の権威や国家との結びつきを示す指標となります。ただし、社格制度は近代的な制度であり、それ以前の評価とは性質が異なります。

現代ではSNSや観光データも参拝者数の補完指標として使われます。数値データと歴史的評価を組み合わせることで、全体像を把握します。

祭礼や伝承の重要度を評価に反映する

祭礼の規模や歴史的連続性は神の重要度を示す重要な指標です。長期間にわたり行われてきた祭礼は、地域文化に深く根付いている証拠となります。祭礼の内容に象徴性や社会的機能がある場合、評価は高くなります。

伝承の多さや多様性も考慮します。口承や文献で語られる物語が豊富であれば、それだけ人々の記憶と結びついていることを示します。祭礼と伝承は相互に補完し合い、評価の信頼性を高めます。

地域ごとの継承と文化資源を考慮する

地域における継承の有無や神事を支える人材・組織の存在も評価に影響します。後継者不足や祭礼の中断はランク低下の要因になり得ます。逆に、地域で活発に継承されている神は高く評価されます。

文化資源としての価値も重要です。祭具や舞楽、神楽など無形文化財的側面が充実している場合、学術・観光の両面での評価が高まります。地域社会との結びつきが評価の鍵となります。

現代の話題性とメディア露出を加味する

近年はメディア露出や話題性が神の人気や評価に直結することが増えています。SNSでの拡散やテレビ・映画での取り上げられ方は、短期的な関心を引き上げる要因となります。

ただし、話題性は一過性であることが多いため、長期的評価とのバランスをとる必要があります。メディア露出を評価に加える際は、継続性や実際の参拝動向への影響度合いを検討して判断します。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

時代や地域でランクが変わる背景を読み解く

神様の評価は固定されたものではなく、時代や地域で変動します。その変動を理解することで、各神の位置づけや地域文化の変化を深く知ることができます。以下では歴史的背景や社会的要因を通して変化のメカニズムを読み解きます。

古代から近世にかけての信仰の変遷

古代には部族や氏族ごとの祭祀が中心で、地域ごとに多様な神が崇敬されていました。律令制の確立や朝廷の統合により、全国的な序列や祭祀体系が整えられていきます。これに伴い、一部の神が国家的に重視されるようになりました。

中世以降は武家や地方領主の保護を受けて神社の勢力図が変わることがあり、地域の有力神が台頭したり衰退したりしました。こうした変遷は、神のランクが固定的でないことを示しています。

朝廷や武家の政策が信仰に与えた影響

朝廷や武家が特定の神社を保護・助成したことで、信仰の格や範囲が変わることがありました。朝廷は皇室と結びつく神を重視し、武家は守護や戦勝に関連する神を崇敬しました。こうした政策は地域の信仰地図を再編しました。

また、神仏習合期には仏教勢力との関係性が信仰の性格を変える要因となりました。政治的背景や権力構造の変化が、神の社会的重要性を左右しました。

宗教政策や社会変化が順位に及ぼした事例

明治期の神道国教化や神社制度の整備は、近代的なランク付けをもたらしました。国家の政策により一部の社が国幣社などに指定され、全国的な格付けが形成されました。これにより伝統的な地域神の位置づけが変わることもありました。

戦後の宗教政策の変化や社会の近代化は、信仰の在り方を再編し、地域信仰の復興や新たな信仰形態の台頭を招きました。順位は制度や社会構造に強く影響されます。

観光と都市化が信仰の受容を変えた例

都市化や観光振興により、アクセスの良い神社は参拝者数を増やしやすくなりました。観光資源としての価値が注目されることで、地域外からの信仰や参拝が増加し、評価が上がる場合があります。

一方で過度な観光化が伝統行事の質を変え、地域の信仰文化に影響を与えることもあります。持続可能な形で信仰と観光を両立させる工夫が求められます。

近代以降の再評価とローカル信仰の台頭

近代以降、地元の歴史や文化が見直される中で、ローカルな神々が再評価される動きが見られます。地域振興や文化財保護の取り組みを通じて、かつて注目されなかった神が新たに注目を集めることがあります。

また、都市回帰的な関心や郷土史ブームにより、地域固有の祭礼や伝承が見直されることで、ローカル神の社会的地位が上昇する事例も増えています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

代表的な神様をランク別に紹介する

ここでは代表的な神々をランク別に紹介します。各神の由来や象徴、地域での受容のされ方を簡潔に示し、参拝や学びの参考になるポイントを併せて紹介します。

天照大御神 太陽と皇室に結び付く最高格の神

天照大御神は太陽の神であり、皇室の祖神として古来より最高格とされてきました。伊勢神宮を中心に国家的な祭祀と結びつき、神話における中心的存在であることが高評価の基盤です。

参拝の際は、宮中祭祀や伊勢参拝の歴史的背景を知ることで理解が深まります。象徴性が強いため、国家や共同体の安寧を願う場面での信仰対象として重要です。

天之御中主神 宇宙の根源を表す神

天之御中主神は、宇宙の根源や天地開闢の要素を象徴する存在です。神話では最初に現れた神の一柱として位置づけられ、哲学的・宗教的な意味合いが強いのが特徴です。

学術的な議論では、創世神としての位置づけや後世の信仰化の過程が注目されます。参拝では宇宙観や根源的な祈りに焦点を当てると理解しやすくなります。

高御産巣日神 産霊の力で国づくりに関わる神

高御産巣日神は「産霊(むすひ)」の力を象徴し、生成や繁栄と結びつく神です。万物の生成や国土の形成にかかわる役割から、古代の祭祀で重要視されてきました。

地域や祭礼における生産・繁栄祈願と結びつくケースが多く、農業や地域振興の文脈での信仰が続いています。参拝時には豊穣や結びの意味を意識するとよいでしょう。

須佐之男命 荒ぶる力から守護の神へと変わる物語

須佐之男命は荒ぶる性格と英雄的な行為で知られますが、次第に鎮められ守護神として受け入れられてきました。出雲地方での活躍や大蛇退治の物語が有名です。

その変遷は、荒神が地域社会でどう位置づけ直されたかを示す良い例です。祈願は厄除けや防護の意味合いが強く、地域によっては産業守護とも結びついています。

大国主神 国土経営と縁結びで多くの信仰を集める

大国主神は出雲を中心に国土経営や縁結びで広く信仰されています。国造りや民生安定に関する神話的役割が深く、国内の縁結び信仰の中心的存在でもあります。

出雲大社をはじめ地域の祭礼や神話が強い影響力を持ち、現代でも縁結び祈願で多くの参拝を集めています。参拝では縁や生活の安定を願うとよいでしょう。

伊邪那岐と伊邪那美 国土と神々を生んだ創世の男女神

伊邪那岐命と伊邪那美命は日本の国土や多くの神々を生んだ創世の男女神です。神話上の創造話は日本の世界観を形作り、その物語性が高く評価されます。

二柱の関係や黄泉の物語は、生命観や死生観に関する示唆を与えます。参拝や学びでは、創世の物語と地域伝承のつながりに注目すると理解が深まります。

稲荷神 五穀豊穣から商売繁盛へと発展した信仰

稲荷神は元来五穀豊穣を祈る農耕神として始まり、商業都市の発展とともに商売繁盛の信仰へと拡大しました。多くの稲荷社が全国に点在し、地域性豊かな信仰が見られます。

参拝では商売繁盛や仕事運を願うケースが多く、社によっては独自の祭礼や慣習が残っています。地域の産業史と結びつけて学ぶと面白さが増します。

八幡神 武と守護の信仰で各地に広がった神

八幡神は武家の崇敬を受けて広がった守護神で、鎌倉時代以降に多くの社が創建されました。戦勝祈願や地域防衛の象徴としての役割が強く、現在でも守護神として尊ばれています。

参拝では家内安全や地域の安寧を願う場面が多く、歴史的な背景を知ることで参拝の意味が深まります。

天神 菅原道真 学問や合格祈願で今も人気のある神

天神(菅原道真)は学問や筆の神として広く信仰されています。受験シーズンには多くの参拝者が合格祈願に訪れ、合格祈願の習俗が定着しています。

学業成就や学問の向上を願う際に参拝する人が多く、社によっては学業関連の絵馬や行事が充実しています。学びの節目に立ち寄るとよいでしょう。

神様のランクを参考に参拝と学びを深める

神様のランクを参考にすると、参拝の目的や学びの焦点が明確になります。国家的な意義を持つ神や地域の支えとなる神、それぞれに接し方があります。参拝前に由緒や祭礼、地域の事情を調べると、祈りや学びの深みが増します。

また、ランキングはあくまで参考であり、個人の祈りや地域性を尊重することが大切です。現地での対話や伝承の聞き取りを通じて、より豊かな理解と尊重のもとに参拝を楽しんでください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!