一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

インド神話は多彩な神々と英雄が登場する世界で、強さの評価は単純ではありません。ここでは戦闘力だけでなく象徴性や信仰上の役割、逸話のインパクトなどを総合して「最強ランキング」を試みます。読み進めることで、それぞれの神や英雄がどのような基準で上位に立つのか、どのような物語的意味を持つのかが見えてきます。

インドの神話で最強ランキングを決めるなら誰が上位を占めるのか

最強ランキングを作る際には、単なる腕力だけでなく神格の機能や象徴性、逸話上の決定的な勝利などを総合的に評価します。神々は創造・維持・破壊といった宇宙的役割を担い、それぞれの力は異なる側面で現れるため、順位はあくまで比較視点に依存します。

また、神々や英雄には化身(アヴァターラ)や特殊な武器、強力な術(マーヤー)があり、これらが戦力に大きく寄与します。集団戦における軍勢や支援者、象徴的な力の及ぶ範囲も評価に含める必要があります。

さらに、後世の伝承や信仰の高まりで描写が強化された例が多く、原典と民間伝承の差を踏まえて評価することが大切です。ここではそうした複合的視点を元に、誰が上位に入るかを整理していきます。

本稿が上位と判断した神々の一覧

本稿で上位と判断したのは、宇宙的役割と逸話上の戦闘力、象徴性を総合したリストです。上位には破壊と再生を司る存在や宇宙維持に関わる者、英雄的な武勇を示した人物が並びます。

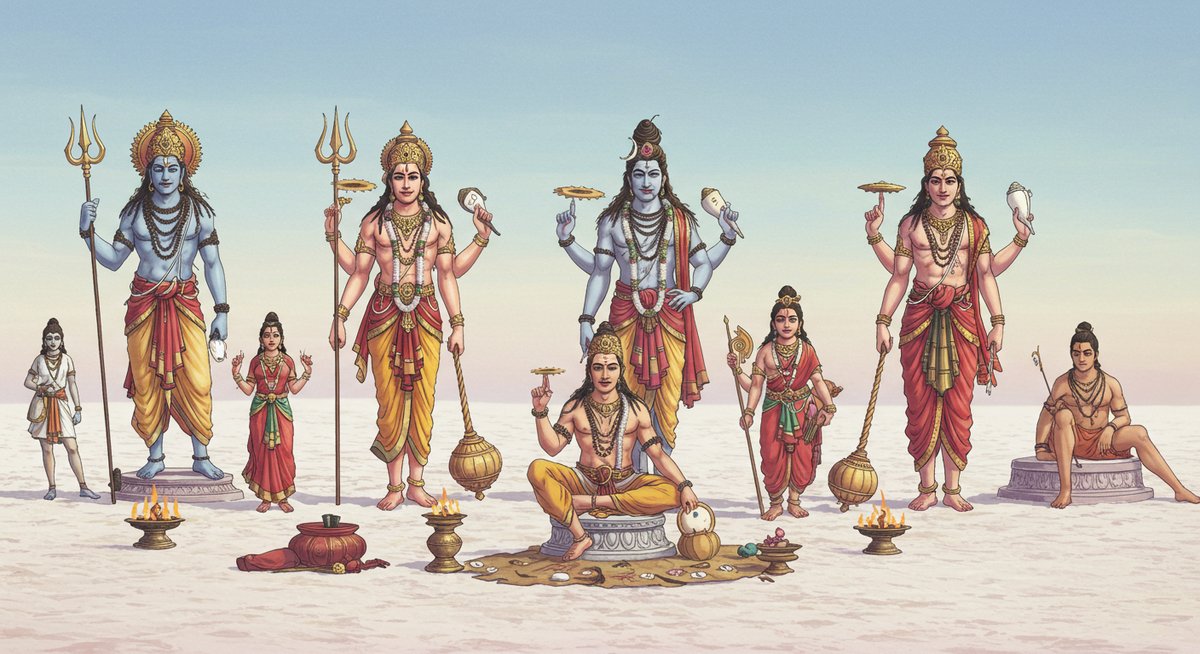

具体的には、シヴァやヴィシュヌ、ブラフマーのような主神格、ドゥルガーやカーリーのような戦闘的女神、そしてハヌマーンやアルジュナ、カルナといった叙事詩の英雄が含まれます。これらは力の種類や発揮場面は異なりますが、いずれも重要な決定的場面で突出した力を示しています。

評価はあくまで本稿の基準に基づく総合判断であり、別の視点を採れば順位が変わる可能性がある点はご理解ください。

上位に選ばれた主要な理由

上位選出の理由は主に次の要素に集約されます。第一に宇宙的役割の大きさで、創造・維持・破壊といった根源的な働きを持つ存在は自然と上位に位置づけられます。第二に逸話や叙事詩で示された決定的な勝利や破壊力です。

第三に象徴性、つまり信仰や文化的影響力の強さを考慮しました。たとえば女神たちは単に戦闘力が強いだけでなく、浄化や保護の象徴として信仰上の力が強く反映されます。第四に、化身や特殊武具、術(マントラやアストラ)の有無とそのスケールを評価に組み込みました。

最後に、軍勢や支持者の存在も無視できません。強大な軍を率いる神王や魔王は、個人の力と集団戦力の双方で脅威となるため、高評価につながります。

戦闘力と象徴性の両面からの見方

戦闘力のみを見れば英雄たちが目立ちますが、象徴性を加味すると神格の重みが変わります。たとえばシヴァやヴィシュヌは個別の戦闘シーンだけでなく、宇宙秩序そのものを左右する存在として評価されます。これは単なる力比べとは別次元の強さです。

一方でドゥルガーやカーリーのような女神は、破壊の力が浄化や再生と結びつく点で非常に強力です。また、ハヌマーンのような英雄は忠誠や道徳的力量も含めて評価され、群像中での役割が重視されます。戦闘力と象徴性のバランスが順位に大きく影響します。

逸話から読み取る決定的場面

逸話や叙事詩には「決定的場面」が多数存在し、それらのインパクトが評価を左右します。たとえばシヴァが破壊的な舞を踊る場面や、ヴィシュヌのアヴァターラが悪を滅ぼす場面は、それ自体が宇宙的意義を帯びます。

英雄たちの個別の勝利、例えばアルジュナやカルナの一騎討ち、ハヌマーンの怪力や奇跡的行為も順位を押し上げます。逸話の規模や伝承の広がりが強さの「実感」を生むため、どの場面が伝承で重視されるかを考慮しました。

現代解釈が順位に与える影響

現代ではメディアや文学、宗教運動によって神々の描かれ方が変化しています。映画や漫画、テレビでの描写は特定の能力や性格を強調し、人気や評価に直結します。バクティ運動や地域的な信仰の隆盛も、ある神の地位を押し上げる要因となります。

そのため、現代解釈をどう扱うかによって順位は変わります。本稿では原典の描写を重視しつつも、後世の影響や現代的な再解釈を一定程度反映して評価しています。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

順位づけに用いた評価基準と比較の視点

順位づけには複数の評価軸を設け、総合的に点数化する方法を採りました。重要なのは、どの軸を重視するかで結論が変わる点を明示することです。以下に採用した主要な視点を説明します。

まず、原典や叙事詩での描写の強さを基礎に置きました。次に、宇宙的役割(創造・維持・破壊)や象徴性の大きさを評価軸としました。さらに、化身や特殊武具、術の強さ、軍勢の規模、後世の伝承による影響力も加味しました。

これらを組み合わせ、各項目での突出度を比較して最終順位を算出しています。評価は厳密な数値ではなく、総合的な相対比較と考えてください。

原典での描写と逸話の重み

原典(ヴェーダ、マハーバーラタ、ラーマーヤナ、プラーナなど)での記述は評価の基礎になります。直接的な戦闘シーンや力の説明が多い神や英雄は高く評価されます。

ただし、原典ごとに描写が異なり、ある物語で無双の活躍を見せる存在が別の記述では控えめに描かれる場合もあります。そうした差異を勘案し、頻度と影響力の両面から逸話の重みを判断しました。

神格の階層性と役割の比較

神々は階層を持ちながら、それぞれ異なる役割を担います。上位三神(トリムールティ)や主要女神は宇宙の根幹に関わるため、単独の戦闘力以上のスケールで評価します。一方で英雄たちは個別の戦闘や試練で際立つため、局所的強さとして評価しました。

化身やアヴァターラの戦果を加味

ヴィシュヌのアヴァターラやその他の化身は、特定の敵を倒すために現れる事例が多く、その戦果は評価に直結します。アヴァターラの成功は神格の実務的強さを示す重要な指標です。

武器や術のスケールでの比較

アストラ(神性武器)やマントラ、呪術の威力は戦力評価で無視できません。ブラフマーの弓やヴィシュヌのチャクラ、シヴァのトリシュラなど、象徴的武具の効果範囲と破壊力を比較しました。

支援者や軍勢の存在を考慮

王や魔王は単体の強さだけでなく率いる軍勢や支援者の存在で脅威となります。軍事力や支援精霊、妖魔の数と質も順位に影響する要素として加味しています。

後世の伝承や信仰の影響を区別

後世の文学や地域伝承で描写が強化された例が多くあるため、原典の記述と後世の増補を区別して評価しました。信仰の広がりが直接的な強さの証明にはならない一方で、文化的影響力として考慮しています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

トップ10を強さと象徴で読み解く

トップ10には宇宙的役割を持つ主神から、叙事詩で輝いた英雄までが並びます。それぞれの順位には力の種類と象徴的意味が反映されています。以下で個別に強さと背景を解説します。

第1位 シヴァ 破壊と再生を司る神

シヴァは破壊者としての側面だけでなく、再生と変容の力を併せ持ちます。破壊は単なる消滅ではなく、循環の一部としての再構築を意味し、そのスケールは宇宙レベルです。踊る破壊者ナタラージャの像や第三の目の伝説に象徴されるように、瞬間的に現れる圧倒的な威力を持ちます。

また、シヴァはヨーガや瞑想の達人としての側面もあり、精神的な支配力と深い象徴性を併せ持つ点で特異です。アーナンダに至る力やマーヤーを見抜く眼は、単純な物理的強さを超えた影響力を与えます。

第2位 ヴィシュヌ 宇宙を維持する守護者

ヴィシュヌは宇宙の秩序を維持する役割を担い、そのために数多のアヴァターラを下して悪を正してきました。ラーマやクリシュナなどの化身で見せた戦果は、実戦的な強さの裏付けとなります。チャクラやシャンカーなどの神具は極めて強力で、多くの敵を一瞬で制圧できる象徴です。

維持者としての力は破壊や創造と同等に重要で、秩序を守るための介入はしばしば決定的です。ヴィシュヌの機能的強さは、宇宙の均衡を保つという意味で高く評価されます。

第3位 ブラフマー 創造の力を帯びた神

ブラフマーは創造の源として位置づけられ、その力は存在そのものに関わります。直接的な戦闘描写は少ないものの、創造の権能は根本的な優位性を示します。知識や宇宙設計の面での決定的な役割を果たすため、総合的な強さの評価で上位に置かれます。

ただし、ブラフマーは物語上あえて行動を制限される場面が多く、そのため順位はやや相対化されます。それでも創造の源泉としての力は比類ありません。

第4位 ドゥルガー 戦いで守る女神の強さ

ドゥルガーは魔を討つために生まれた女神で、複数の腕と多彩な武具を持ち、戦場での万能性を示します。マヒシャスラ退治の逸話は代表的な決定的場面で、集団戦を一手に引き受ける破格の力を示しています。守護と浄化の象徴として信仰も広く、軍神としての地位が強さ評価に直結します。

第5位 カーリー 激烈な破壊と浄化を行う女神

カーリーは激烈な破壊力と浄化力を併せ持つ女神です。狂気じみた戦闘描写と血の象徴が強烈で、悪を根絶する力は非常に大きいとされます。破壊は同時に再生や浄化を意味し、その極端さが評価の要因になりました。恐怖と敬虔さが混じる信仰形態も、象徴的な強さを高めています。

第6位 ハヌマーン 忠誠と怪力を示す英雄神

ハヌマーンは怪力と不屈の忠誠で知られる英雄神です。ラーマーヤナでの数々の奇跡的行為や空を飛ぶ能力、巨大化などの逸話は実戦的強さの証拠です。戦力だけでなく信頼される仲間としての価値や道徳的強さも加味され、上位に位置づけられました。

第7位 ラーヴァナ 知略と王権が生む強さ

ラーヴァナは魔王としての強大な力と豊富な術、学識を持ちます。十頭を持つという象徴や多数の武具、そして強力な軍勢を率いる点で非常に手強い存在です。叙事詩の中での決定的な対峙により、個人的武力だけでなく統治者としての強さも評価対象となります。

第8位 インドラ 雷と戦を司る神

インドラはヴェーダ期の主神であり、雷と戦を司ります。神々の王としての描写や天命的な力の行使は強さの根拠です。ヴェーダ時代には最も重要視された存在の一つで、戦闘面での原初的な力と軍勢を率いる能力が高評価につながりました。

第9位 アルジュナ 技と武勇に優れる英雄

アルジュナはマハーバーラタの英雄で、弓術や戦略の達人です。神々や賢者から特別な技や武器を授かり、決定的な戦闘場面で無双の働きをします。個人技の高さと戦場での冷静さが評価され、軍事的に高い位置に置かれました。

第10位 カルナ 忠誠と因縁が支える武勇

カルナは比類なき武勇と不運な運命で知られる英雄です。強力な武具と献身的な忠誠、そして因縁による悲劇性が彼の強さを際立たせます。力そのものはトップクラスでありながら、物語の要請で試練を受ける点が順位に反映されています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

11位から30位までの見どころと代表的な戦績

11位以下にも魅力的な神々や英雄が続きます。ここでは代表的な例を挙げ、各者の見どころと代表的戦績を簡潔に紹介します。中位以下でも局所的な強さや象徴性が際立つ個体が多く、物語世界の厚みを感じさせます。

多くは地域伝承や叙事詩の脇役として重要な戦績を残しており、単独ではトップほど注目されなくとも特定の場面で決定的な活躍をします。以下でいくつかをピックアップして解説します。

11位 ガネーシャ 知恵で困難を超える神

ガネーシャは障害除去の神として知られ、直接的な戦闘描写は少ないものの、知恵と策略で困難を乗り越える力が強いです。学問や祈願の守護神としての影響力が大きく、局所的な問題解決力という観点で高く評価しました。

12位 ビーマ 圧倒的な怪力を持つ英雄

ビーマはマハーバーラタのパーンダヴァの一人で、怪力に優れた戦士です。戦場での破壊力や肉体的な強さは非常に高く、単独の力で多くの敵を制圧した逸話が評価要因です。

13位 ラーマ 正義と武勇を示す王英雄

ラーマはヴィシュヌの化身として正義と武勇を体現します。ラーヴァナ討伐は決定的な勝利であり、統治者としての器も含めて高い評価を受けます。道徳的な側面が戦力評価に重なって順位付けされています。

14位 メーガナーダ 魔術と王権を両立する戦士

メーガナーダ(インドラージャ)は魔術に長けた王で、多彩な術や呪法を用いて戦った記録があります。知略と魔術の組み合わせが強力で、対抗する相手にとって脅威となる存在です。

15位 パールヴァティー 愛と力を併せ持つ女神

パールヴァティーはシヴァの配偶者として温和さと強さを合わせ持ちます。ドゥルガーやカーリーとしての側面を持つ場合もあり、多様な顔を持つ点が強さの評価につながります。

16位 ヒラニヤカシプ 神に迫る暴虐の力を振るった王

ヒラニヤカシプは神に反抗した強大な王で、神々を苦しめた逸話があります。強力な呪法や長期にわたる支配力が評価対象で、神々を巻き込んだ大規模な対決史が特徴です。

神話資料と後世の解釈が順位に与える影響

神々や英雄の描写は時代や地域によって変化し、順位づけにも大きな影響を与えます。原典の記述、地域伝承、宗教運動、芸能作品など、さまざまな層が混ざって今のイメージが形作られています。

評価を行う際には、どの資料に重みを置くかを明確にする必要があります。学術的な立場からは原典重視が求められますが、信仰や文化の現実的影響力を考慮するなら後世の伝承も無視できません。ここでは両者を分けて考える視点を提示します。

ヴェーダやプラーナの記述の差を読み解く

ヴェーダ期の記述と後のプラーナ文献では神の位置づけや重要性が変化する例が多くあります。たとえばインドラはヴェーダ期に主要神でしたが、後の時代にはヴィシュヌやシヴァの地位が相対的に上がります。こうした歴史的変遷を踏まえて順位評価の根拠を調整しました。

地域伝承による神格の差異を考える

インドは地域ごとに独自の伝承が発達しており、ある地域で非常に重要視される神が別地域ではさほど知られないことがあります。地域性を無視せずに、広範囲での影響力を基準に評価しています。

バクティ運動が信仰形態へ与えた変化

中世以降のバクティ運動は個別神への信仰を強調し、物語や讃歌を通じて神々の個性や英雄性が強化されました。これにより特定の神の人気や評価が変化したため、現代的評価に影響を及ぼしています。

文学や芸能で膨らむ英雄像の変遷

演劇や詩、映画などの芸能表現は英雄像を膨らませ、視聴者のイメージを形成します。こうした二次創作は順位感覚に影響するため、民衆文化的視点も考慮しました。

現代メディアが作る人気と評価の傾向

映画やアニメ、ゲームなど現代メディアは特定キャラクターの人気を急上昇させ、一般的な「強さのイメージ」を変える力があります。学術的評価とは別に、大衆的評価もまた現代のランキングに反映されています。

インド神話の強者像を改めて整理する

インド神話の強さの評価は単純な力比べではなく、宇宙的役割、寓意的意味、逸話の決定力、化身や武具、軍勢、後世伝承など複数の視点が交錯します。本稿のランキングはそれらを総合し、原典と伝承の両面を踏まえた一案です。

最強とされる存在には、物理的な破壊力だけでなく秩序や再生を司る象徴的役割が深く絡んでいます。したがって、順位は絶対的な優劣ではなく、「どの視点を重視するか」によって変わる相対的な評価である点を改めて強調します。読者が自分の評価軸を持ちながら神話に触れることで、より豊かな理解が得られるはずです。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!