一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

重要無形文化財保持者とは何かを分かりやすく解説

重要無形文化財保持者は、日本の伝統芸能や工芸などの分野において、特に優れた技術や知識を持ち、その継承に重要な役割を果たす人物や団体のことを指します。

重要無形文化財保持者の定義と意義

重要無形文化財保持者とは、国が指定した重要無形文化財の技術や芸能を体現し、後世に伝えるために認定される個人や団体のことです。この制度は、特に伝統芸能や工芸技術の分野で、卓越した技能を持つ人々が認められます。

この認定には、技術や芸の保存および発展を目的とした深い意義があります。保持者となることで、その人自身だけでなく、弟子や関係者への伝承活動にも光が当たり、伝統文化が社会全体で大切にされるきっかけとなります。また、認定された保持者がメディアで紹介されることも多く、注目度が高まります。

重要無形文化財保持者の認定方法の流れ

重要無形文化財保持者の認定には、専門的な審査が行われます。まず、関係団体や関係者から推薦があり、次に文化庁が設置した審議会で、その技術や実績、後継者の育成状況などが総合的に評価されます。そのうえで、文部科学大臣が正式に認定します。

認定の過程は厳格で、公平性が重視されています。これにより、真に優れた技能や芸を持ち、継承意欲の高い人材や団体が選ばれます。推薦から認定までの流れは、次のようになります。

- 推薦

- 審議会による審査

- 文部科学大臣による認定

重要無形文化財保持者に与えられる支援と役割

認定された重要無形文化財保持者には、国から保存や伝承に必要な支援が提供されます。たとえば、活動に必要な経費の一部補助や、後継者育成のための研修支援などが行われます。これにより、安心して技術や芸の継承活動に取り組める環境が整えられます。

また、保持者には自らの技能や知識を次世代に伝える責任が課されます。公演や講習会を開催したり、作品を制作したりすることで、文化の継続に大きく貢献しています。保持者の活動は、社会全体が伝統文化の大切さを認識するきっかけともなります。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

重要無形文化財保持者一覧芸能分野の代表例

日本の芸能分野では、能楽や歌舞伎、雅楽、文楽など、多くの分野で重要無形文化財保持者が活躍しています。ここでは、それぞれの分野で認定された代表的な保持者とその功績について紹介します。

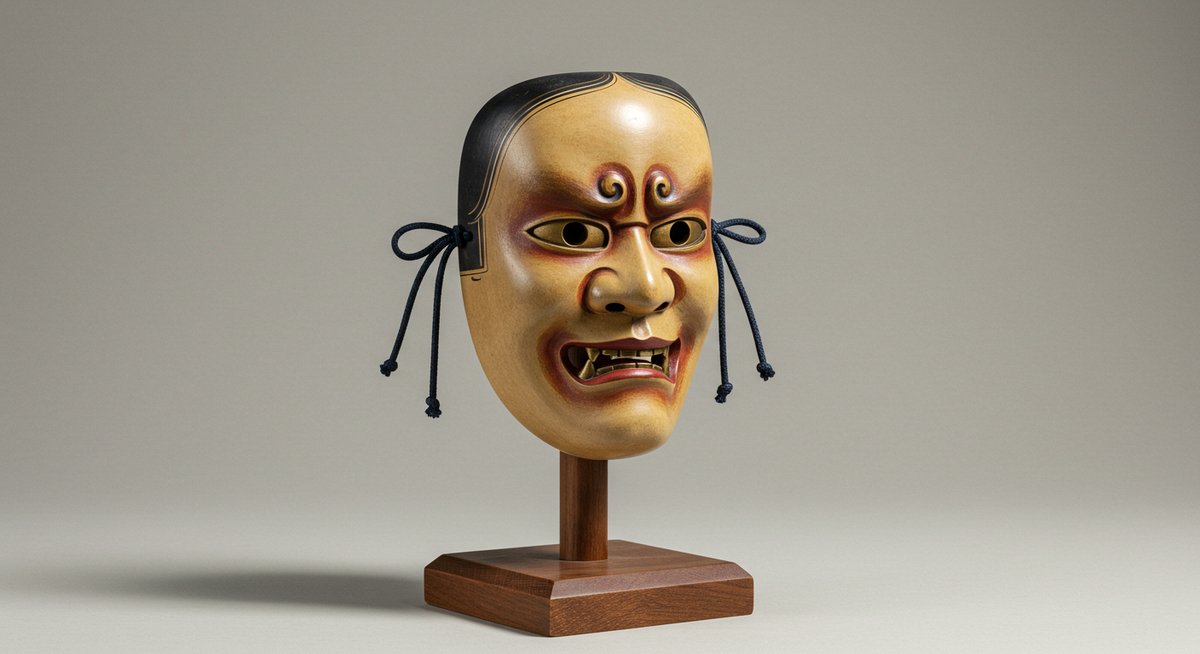

能楽の重要無形文化財保持者とその功績

能楽は、700年以上の歴史を持つ日本の伝統芸能です。重要無形文化財保持者として認定されている能楽師は、主役(シテ)や笛・鼓などの演奏者に分かれます。特に観世流や宝生流など、各流派の宗家や実力者が認定されています。

たとえば、観世流の宗家である観世清和氏は、伝統を守りつつも現代に合わせた新しい表現にも挑戦してきました。こうした保持者の活動により、能楽は時代を超えて受け継がれ、多くの人々に感動を与えています。さらに、保持者は後進の指導にも熱心で、全国各地で能楽の普及や育成活動を行っています。

歌舞伎分野における重要無形文化財保持者

歌舞伎は、江戸時代から続く大衆芸能の一つです。歌舞伎俳優の中でも、特に技能の高い人物が重要無形文化財保持者として認定されます。たとえば、坂田藤十郎や片岡仁左衛門といった名優がその代表例です。

彼らは、伝統的な演目を守りつつ、現代の観客にも訴える工夫を凝らしています。保持者は後進の育成にも尽力し、ワークショップや公演解説などを積極的に行うことで、歌舞伎の裾野を広げています。また、海外公演にも参加し、日本文化の魅力を世界に発信する役割も担っています。

雅楽や文楽など他の伝統芸能分野の保持者

雅楽や文楽にも、重要無形文化財保持者が多く存在します。雅楽では、演奏家や舞人が認定され、古代から伝わる音楽や舞の保存に力を注いでいます。たとえば、宮内庁式部職楽部の演奏家が代表的です。

一方、文楽では人形遣いや太夫(三味線語り)が認定されます。吉田文雀や竹本住大夫などが有名で、繊細な人形捌きや情感豊かな語りで観客を魅了しています。これらの保持者は、それぞれの分野で伝統を守るだけでなく、新しい演出や演目にも積極的に取り組んでいます。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

工芸技術分野の重要無形文化財保持者とその特徴

工芸技術分野でも、陶芸や染織、漆芸などで優れた技術を持つ重要無形文化財保持者が活躍しています。ここでは、それぞれの分野の特徴や保持者について詳しく説明します。

陶芸や染織など工芸分野の保持者の紹介

陶芸分野では、備前焼や有田焼などの伝統技法を極めた陶芸家が認定されています。たとえば、金重陶陽は備前焼の名工として知られています。

染織分野では、友禅染や芭蕉布などの伝統技法を守る染色家が保持者です。たとえば、森口華弘は友禅の第一人者として高く評価されています。表にまとめると、主な工芸分野の保持者は次の通りです。

| 分野 | 保持者名 | 主な技法 |

|---|---|---|

| 陶芸 | 金重陶陽 | 備前焼 |

| 染織 | 森口華弘 | 友禅染 |

| 漆芸 | 松田権六 | 螺鈿・蒔絵 |

工芸技術分野における保持団体認定の意義

工芸技術分野では、個人だけでなく保持団体の認定も行われています。これは複数の職人が協力し合って伝統技術を守る場合や、複雑な技法の継承に団体の力が不可欠な場合に、団体として認定される仕組みです。

保持団体の認定には、技術の幅広い継承や、後継者育成の効率化という大きな意義があります。団体単位での活動は、個人の技能だけでなく、組織的な伝承体制を支えることに繋がります。これにより、伝統工芸の存続や発展がより確実なものとなります。

重要無形文化財保持者の作品と評価される理由

重要無形文化財保持者の作品は、伝統技術の粋を集めたものとして高い評価を受けています。たとえば、陶芸や染織、漆芸などの作品は、手間ひまを惜しまない製作過程や、受け継がれてきた独自の美意識が反映されています。

これらの作品が評価される理由として、次の点が挙げられます。

- 長い歴史と伝統に基づく確かな技術

- 独自の表現や美しさ

- 次世代への伝承活動による社会的価値

保持者の作品は、美術館での展示や特別展で注目されることも多く、日本文化の象徴として国内外で高く評価されています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

重要無形文化財保持者制度の現状と今後の展望

重要無形文化財保持者制度は、伝統文化の保護と継承を目的として運用されてきました。近年は制度そのものの見直しや、次世代への継承、国際的な位置付けの強化が課題となっています。

総合認定や保持団体認定の制度改革の動き

近年、個人の認定に加えて団体やグループ単位での認定が増えています。これは、伝統技術の継承や発展において、集団での活動が不可欠とされるためです。

また、総合認定という形で、複数の技法や分野をまとめて評価する取り組みも始まっています。これにより、より柔軟かつ実態に即した文化財の保護が可能となっています。制度改革の動きは、伝統文化をより広い視点で捉え直し、時代に合わせた継承方法を模索するものです。

重要無形文化財の保護と次世代継承の取り組み

重要無形文化財の保護には、次世代への技術や知識の継承が欠かせません。そのため、各分野の保持者は弟子の育成やワークショップ、学校教育との連携など、さまざまな取り組みを行っています。

また、国や自治体も支援策を拡充し、文化財の保存や普及活動をサポートしています。たとえば、子ども向けの体験教室や、公開講座などが実施されています。こうした継承の努力が、伝統文化を将来にわたって守る原動力となっています。

国際的な無形文化遺産との関係と日本の位置付け

ユネスコの無形文化遺産登録をきっかけに、日本の重要無形文化財保持者やその技術が世界的にも注目されるようになりました。たとえば、能楽や歌舞伎、和食などが無形文化遺産に登録されています。

日本は、伝統文化の保存と継承で高い評価を受けており、他国の制度モデルともなっています。今後は、国際的な連携や情報発信を強化し、世界に向けて日本文化の価値を広める取り組みが期待されています。

まとめ:日本の文化を守る重要無形文化財保持者の役割と価値

重要無形文化財保持者は、日本の伝統芸能や工芸技術の担い手として、文化の保存と継承に大きな役割を果たしています。保持者には知識や技術の伝承、後進の育成、社会への発信といった多面的な役割があります。

今後も制度改革や国際的な取り組みを通じて、日本の伝統文化はますます重要な存在となるでしょう。重要無形文化財保持者の活動が、豊かな日本文化を次世代につなげていくための基盤となっています。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!