一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

平忠度とはどんな人物か生涯と和歌に込めた思い

平忠度は、平安時代末期の武士であり、同時に優れた和歌の才能を持つ歌人でもありました。その生涯や和歌に込められた思いについて見ていきます。

武士であり歌人でもあった平忠度の生涯

平忠度は、平清盛の異母弟として生まれ、平家一門の中でも重要な立場にありました。幼少期から家族の影響を受けて育ち、武家社会に身を置くと同時に、和歌にも深い関心を持っていました。当時の武士は、戦に明け暮れる日々を送りながらも、和歌や雅な文化を重んじる側面も持っていたため、忠度もその風潮に従い、歌の道を歩みました。

源平合戦が激しくなる中で、忠度は一門の命運とともに戦いに身を投じました。彼はただ武勇に優れていただけでなく、教養を身につけた知識人でもありました。歌人としての評価も高く、その才能は朝廷や歌壇でも認められていましたが、戦乱の時代に生きた運命によって、波乱に満ちた生涯を送ることとなります。

平家物語に描かれる平忠度の最期

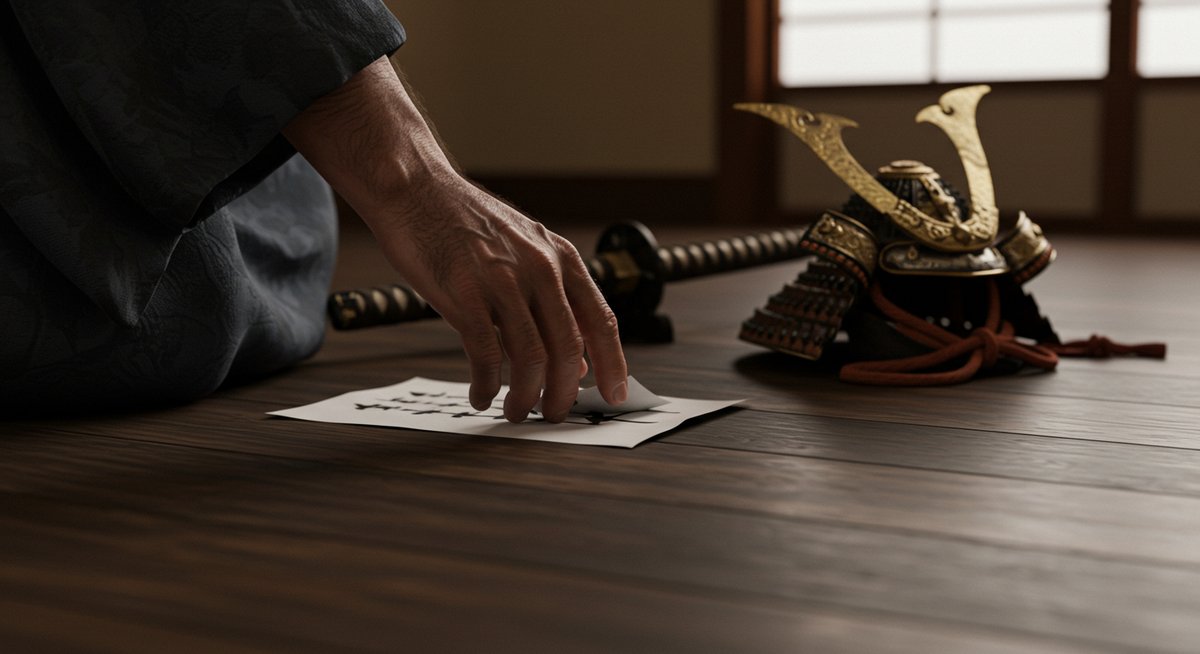

平家物語では、忠度の最期について印象的に描写されています。源氏との戦いが激化し、平家の一族は西へと逃れることになりますが、忠度もその一員として戦場に身を置きます。最後は一ノ谷の戦いで討たれ、その生涯に幕を下ろしました。死の間際まで和歌への思いを持ち続けていたことが伝えられています。

彼の死後、忠度が自ら詠んだ和歌を大切に持っていたという逸話も残されています。その姿は、武士でありながら文学を愛した人物として、多くの人々の心に深く刻まれています。忠度の最期は、武士としての誇りと、歌人としての情熱が交差する象徴的な出来事といえるでしょう。

和歌に生涯の思いを込めた背景

忠度は、和歌を通じて自らの心情や人生観を表現しました。平安時代末期は、戦乱や権力闘争が絶えず、武士たちは多くの困難に直面していました。忠度も例外ではなく、故郷を離れ、家族や仲間と運命を共にする日々が続きました。その中で、和歌は自身の哀しみや希望、無常観を静かに語る手段となっていきます。

また、忠度が和歌に傾倒した背景には、文化人としての理想像への憧れもあったと考えられています。時代を超えて心に響く和歌を残すことで、自身の存在や思いが長く語り継がれることを願ったのかもしれません。忠度の和歌には、時代を生きた武士の率直な心情と、普遍的な人間の感情が織り込まれています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

平忠度と和歌の関係千載和歌集に残る名歌

平忠度の和歌は、千載和歌集にも収められるなど、後世に大きな影響を与えました。彼の歌とその歴史的背景を探ります。

忠度の和歌が詠まれた歴史的背景

平安時代末期は、貴族社会から武士社会への転換期であり、文化的な価値観にも変化が見られました。貴族たちが主導していた和歌の世界に、武士である忠度が登場したことは、当時としては特筆すべき出来事でした。武士でありながら和歌を詠み、都の文化人たちと交流した忠度の姿は、時代の移り変わりを象徴しています。

源平の争乱が続く中でも、忠度は歌会に参加し、著名な歌人とも親交を深めました。その努力が認められ、彼の作品は後世の歌集へと受け継がれていきます。戦乱という時代背景の中で生まれた忠度の和歌は、平和な時代の和歌とは異なる切実な思いを感じさせます。

千載和歌集に掲載された平忠度の和歌

千載和歌集は、鎌倉時代に編まれた重要な和歌集であり、平忠度の歌が唯一掲載されていることは大きな意味を持ちます。忠度の代表作である

「さざなみや志賀の都は荒れにしを

昔ながらの山ざくらかな」

は、失われた都と変わらぬ自然を詠んでおり、無常観を象徴する作品とされています。

この歌が千載和歌集に取り上げられた背景には、当時の選者である藤原俊成の深い感銘があったことも知られています。忠度の歌は、戦乱により故郷を失った切なさと、自然の変わらぬ美しさへの思いが込められています。そのシンプルながらも奥深い表現が、今なお多くの人々の心に響いています。

「さざなみや志賀の都は荒れにしを」の意味

この和歌は、滋賀県の志賀の都が荒廃してしまった現実と、その地に咲き続ける山桜との対比を詠んだものです。「さざなみや」は琵琶湖の波をさす枕詞で、場所の情景を印象づけています。

都が朽ちても変わらず咲く山桜に、忠度は人の世の儚さと自然の不変さを重ねました。この歌からは、失われたものへの郷愁や、時代の流れの中で変わらぬものへの憧れが感じられます。また、自身の運命と重ね合わせることで、一層の哀愁がにじみ出ています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

平忠度の和歌が後世に与えた影響

忠度の和歌は、後の時代の歌人や文化人にも強い影響を与えました。その背景や理由を掘り下げてみましょう。

藤原俊成との交流と和歌掲載の逸話

藤原俊成は、千載和歌集の選者として知られ、忠度とも深い交流がありました。逸話によれば、忠度は戦乱の中、自作の和歌を俊成に託し「自分が討たれた後も、歌だけは世に残してほしい」と願いを伝えたとされています。

俊成は忠度の熱意に感銘を受け、本人の名はあえて伏せて歌のみを千載和歌集に掲載しました。この逸話からは、忠度が和歌に託した思いの強さや、文学の力で人の名が後世に伝わる大切さが感じられます。

忠度の和歌が現代まで語り継がれる理由

忠度の和歌は、時代や身分を越えて多くの人々に親しまれてきました。一つには、その歌が表現する心情の普遍性があります。失われた故郷への郷愁や、移り変わる世の中への無常観は、今の時代にも共感を呼ぶテーマです。

また、忠度自身が生きた時代の背景や、武士でありながら和歌を愛したというその生き様にも多くの人が惹かれてきました。現代の学校教育などでも取り上げられ、歌の美しさや歴史的価値が度々紹介されています。

平忠度の和歌が日本文化に与えた役割

平忠度の和歌が日本文化に果たした役割は、単なる文学作品の枠を越えています。彼の和歌は、武士が文化人としても尊重された時代の象徴となり、以後の武士階級にも和歌や芸術を重んじる風潮が広がりました。

また、忠度のように自己の思いを和歌という形で表現することが、人々の心の支えや癒しにもなりました。文学・芸能・教育など、多くの分野で忠度の和歌は手本とされ、日本人の美意識や精神性の一部となっています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

平忠度と関連する文学や伝統芸能

平忠度は、文学や伝統芸能の世界でもたびたび取り上げられてきました。その代表的な例やゆかりの地について紹介します。

平家物語や能狂言で描かれる忠度

平家物語は、忠度の人生や最期を描いた代表的な文学作品です。その物語性は、能や狂言といった伝統芸能にも影響を与えました。能「忠度」では、戦で討たれた忠度の霊が現れ、自らの思いを語ります。この演目では、武士としての誇りや和歌に託した心情、無念さが舞台上で表現されています。

狂言では、忠度の和歌や逸話がユーモラスにアレンジされることもあります。こうした伝統芸能を通じて、忠度の人物像や歌が今に伝えられ、人々の心に残り続けています。

忠度ゆかりの地と和歌にまつわる伝承

忠度にゆかりのある地としては、一ノ谷(現在の兵庫県神戸市)や滋賀県の志賀などが挙げられます。これらの地には、忠度の最期や和歌にまつわる伝承が数多く残されています。

たとえば、一ノ谷には忠度を祀る塚や記念碑が建てられており、訪れる人々がその足跡をしのんでいます。また、志賀の地では、山桜や湖の風景が今も残り、和歌の情景を実際に味わうことができます。

忠度に影響を受けた後世の歌人たち

平忠度の和歌や生き様は、後世の多くの歌人に影響を与えてきました。特に、戦乱の時代に生きた歌人や、身分にとらわれず和歌に情熱を注いだ人々にとって、忠度の存在は大きな道しるべとなりました。

忠度の和歌は、次のような点で後世に影響を与えています。

- 武士と文学の両立を目指す姿勢

- 無常観を詠む和歌の表現手法

- 故郷や自然への深いまなざし

このように、忠度の歌は日本の伝統的な和歌観や文化の発展の中で重要な役割を果たしました。

まとめ:平忠度の和歌に込められた武士の心と日本文化への遺産

平忠度は、武士でありながら和歌に情熱を傾けた稀有な人物でした。その生涯や和歌には、激動の時代に生きた武士の心、故郷を思う気持ち、そして無常観が込められています。

忠度の和歌は、千載和歌集に掲載されたことで後世に伝わり続け、文学や伝統芸能を通じて日本文化の一部となりました。その名歌や生き様は、時代を超えて多くの人々に影響を与え、現在も日本人の心に息づいています。忠度が和歌に込めた思いは、日本文化の大切な遺産として、これからも語り継がれていくでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!