一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能 半蔀とは何か由来とあらすじを詳しく解説

能の演目「半蔀(はしとみ)」は、平安時代の文学や伝説を題材にし、幽玄な美しさを持つ名作です。その成立やあらすじ、背景を詳しく解説します。

半蔀の成立とその背景

「半蔀」は、室町時代に成立した能の演目です。その由来は平安時代の物語「源氏物語」の一場面にあると伝えられています。源氏物語は、日本の古典文学の中でも特に有名な大作で、多くの能楽演目の題材となってきました。半蔀は、その中でも特に「夕顔」と呼ばれる女性と「光源氏」との儚い恋を取り上げています。

半蔀というのは、当時の貴族の邸宅で使われた格子状の窓を指します。この窓が物語の象徴として登場し、幽霊となった夕顔の面影や、時を超えた愛を表現するための重要な装置になっています。成立当初から、恋と別れ、そして死後の再会といったテーマが観客の心を捉えてきました。

物語のあらすじと登場人物

半蔀の物語は、光源氏のかつての恋人である夕顔の亡霊が登場するところから始まります。旅の僧が都を訪れ、夕顔のゆかりの地を弔い歩く中、亡霊が現れて自らの悲しい思い出を語ります。夕顔の霊は、かつて愛した光源氏との切ない別れを回想し、半蔀の窓を通してその面影を偲びます。

この演目における主な登場人物は、夕顔の亡霊と旅の僧の二人です。物語は僧の弔いによって、夕顔の魂がようやく救われてゆく流れとなっています。静かな舞台の中で繰り広げられる幽玄なやりとりが、観客の心に深い余韻を残します。

光源氏と夕顔の伝説との関係

「半蔀」は「源氏物語」の中の「夕顔」の章をもとにしています。光源氏と夕顔は短い期間だけ心を通わせますが、運命に翻弄されて悲しい別れを迎えます。その後、夕顔は命を落とし、源氏は深い悲しみに沈みます。

この能では、亡霊となった夕顔が現世への未練や叶わぬ恋心を語ることで、「源氏物語」の世界観がより幻想的に表現されています。夕顔と光源氏の伝説的な恋が、能独特の静けさと余白の美によって新しい形で描かれているのが特徴です。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

半蔀の見どころと舞台演出の特徴

半蔀は、その独自の舞台美術や演出、そして雅やかな表現で知られています。ここでは、見どころや演出の工夫を紹介します。

舞台美術や装置の工夫

半蔀の舞台で特に印象的なのが、タイトルにもなっている「半蔀(格子状の窓)」の装置です。この窓は物語の象徴として舞台中央に置かれ、亡霊がその窓を開け閉めする場面が大きな見どころになります。半蔀によって、現実とあの世、過去と現在とが視覚的に隔てられ、物語の幻想性を際立たせています。

また、照明や道具の配置にも細やかな工夫が施されています。たとえば、薄暗い舞台に淡い光を落とすことで、夕顔の亡霊が揺らめくように見える演出が用いられます。装置や美術が物語の情緒や空気感を巧みに伝えることも、半蔀の特徴となっています。

しっとりとした優美さが際立つ表現

半蔀は、派手な動きや賑やかな演出ではなく、しっとりとした優美さに重きが置かれた演目です。主人公の夕顔の動きは、ゆったりとした歩みや、袖を静かに動かす所作が中心です。これにより、深い悲しみや未練、そして女性らしい儚さが舞台全体に漂います。

また、謡(うたい・歌唱)の部分も、哀愁を帯びた旋律でゆっくりと進行します。観客は、静かな時間の流れの中で、心情や景色の変化を感じとることができます。半蔀は、日本の美意識である「幽玄」や「余韻」がよく表れている演目といえるでしょう。

半蔀ならではの衣装や面の魅力

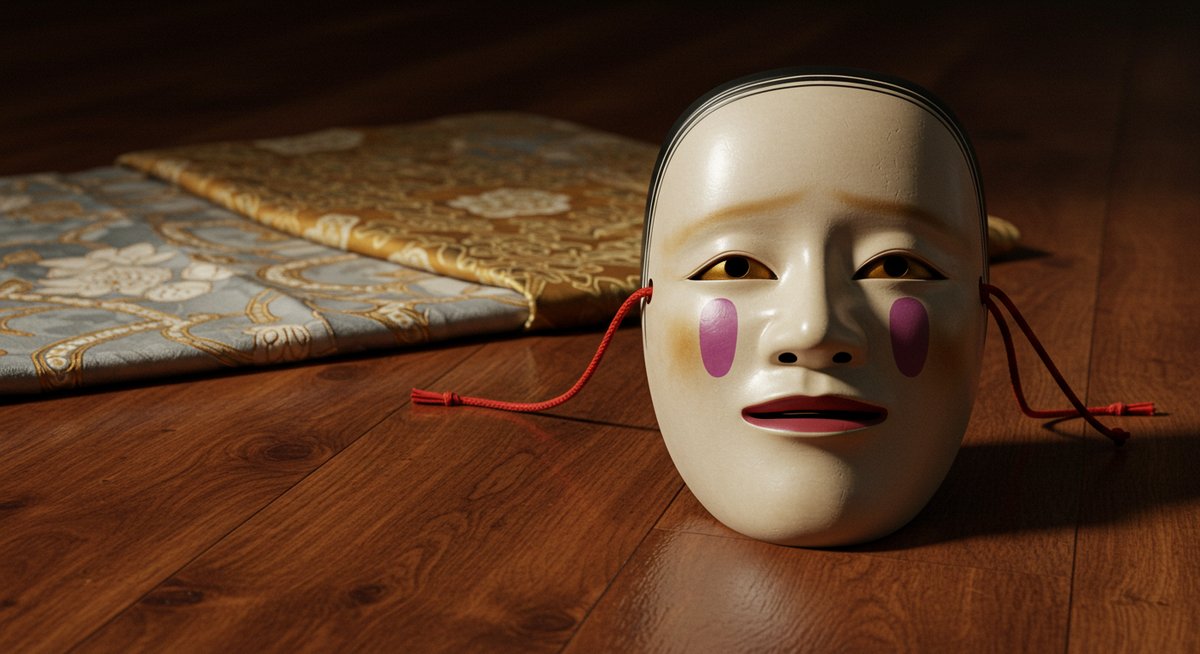

半蔀の見どころの一つに、主人公である夕顔の幽霊が着用する衣装や面(おもて)があります。夕顔の衣装は、淡い色合いで繊細な刺繍が施されているものが多く、儚くも気品に満ちた印象を与えます。

面(おもて)は「小面(こおもて)」と呼ばれる、若い女性を表したものが用いられることが一般的です。この面は、うっすらと微笑みを浮かべつつも、どこか寂しげな表情をもっており、夕顔の切なさや未練を象徴します。衣装や面の選び方も、半蔀の雰囲気を大きく左右する重要な要素となっています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

半蔀の歴史的意義と文化的価値

半蔀は、能楽における重要な位置を占めると同時に、日本の文学や文化と深く関わっています。ここではその意義や価値について見ていきます。

平安文学とのつながり

半蔀は、平安時代の文学「源氏物語」を直接的な題材としています。源氏物語は、現代に至るまで多くの人々に愛され、日本文化の礎となった作品です。半蔀を通して、当時の貴族社会や恋愛観、死生観を知ることができるのも魅力の一つです。

また、能楽という舞台芸術を介して平安文学が現代まで生き続けている点に、日本文化の連続性や奥深さを感じることができます。半蔀は、文学と舞台芸術の架け橋的な存在といえるでしょう。

能楽における半蔀の位置づけ

半蔀は、能楽の中でも「三番目物」と呼ばれるジャンルに分類されます。これは、恋愛や女性を主題とした作品群のことで、幽玄な美しさや情緒を表現する演目が多いのが特徴です。半蔀はこの中でも特に評価が高い名作とされています。

また、夕顔のような亡霊が現れ、過去の恋を語るという構成は、能楽ならではの特徴であり、観客に深い共感や余韻を残します。能楽の長い歴史の中で、半蔀は繰り返し演じられ、その魅力が受け継がれてきました。

現代まで受け継がれる理由

半蔀が現代にまで伝えられている理由にはいくつかあります。まず、静けさや余韻を大切にする日本人の感性と非常に相性が良い点が挙げられます。たとえば、喧騒や派手な演出を避け、しっとりとした情景や心の動きを表現することで、時代を超えた共感を呼んでいます。

さらに、源氏物語という古典文学への親しみや、その物語に込められた普遍的なテーマ(愛や別れ、再会)も、現代人の心に響きやすい要素です。時を超えて共感できる物語と、優美な舞台美術が半蔀の人気を支えています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

半蔀を鑑賞する際のポイントと楽しみ方

初めて半蔀を鑑賞する方にもわかりやすい見どころや、楽しみ方について紹介します。初心者もリピーターも、鑑賞のヒントを得てより深く作品を味わってみてください。

初心者でも分かる見どころ解説

半蔀を初めて鑑賞する際は、まず舞台中央に設置された半蔀の装置に注目してみましょう。この窓を使った演出が、物語の核心部分となります。夕顔の霊が窓越しに現れたり、ゆっくりと窓を開け閉めする所作は、過去と現在、現実と幻想の境界を象徴しています。

また、出演者の動きには意味が込められています。たとえば、袖の動かし方や歩みの速度、そのたびごとに変化する表情などに気を配ると、より深い物語の世界を感じることができます。静かな空気感や幽玄な雰囲気を味わいながら、物語の細部に目を向けることがポイントです。

上演情報や主な流派の違い

半蔀は、能楽の五大流派(観世、宝生、金春、金剛、喜多)いずれの流派でも上演されています。流派ごとに細かな所作や謡のスタイル、衣装の色彩に違いがあるため、見比べてみるのも楽しみのひとつです。

上演情報は、能楽堂の公式サイトやチケット販売サイト、各流派のホームページなどで確認できます。初めて鑑賞する場合は、解説付きの公演やイヤホンガイドのある公演を選ぶと、より理解が深まります。

【主な流派の違い(例)】

| 流派 | 所作の特徴 | 謡のスタイル |

|---|---|---|

| 観世 | 緩やかで端正 | なめらか |

| 宝生 | 力強く雄大 | 重厚 |

| 喜多 | 抑揚や間に個性 | 叙情的 |

半蔀にまつわる豆知識やエピソード

半蔀には、さまざまな興味深いエピソードや豆知識が伝わっています。そのひとつが、半蔀の窓が現実世界と霊の世界を隔てる「扉」として使われていることです。能楽の中でも、舞台装置がここまで象徴的に使われる演目は多くありません。

また、「夕顔」の花は夜に咲くことから、幽霊や儚さのイメージと結びつけられ、半蔀の物語の雰囲気をさらに引き立てています。装置や小道具、衣装のモチーフにも、そうした物語性が込められている点に注目すると、より一層楽しめます。

まとめ:半蔀の魅力と能楽文化の奥深さ

半蔀は、静けさの中に深い情感と美しさをたたえた能の名作です。舞台美術や装置の工夫、優美で儚い表現、そして平安文学との深いつながりが、現代まで多くの人々を魅了し続けています。能楽に触れることで、日本文化の繊細な心や思想の豊かさを感じることができるでしょう。半蔀は、能楽の奥深さと日本の美意識を知るうえで、ぜひ一度は鑑賞してみたい演目です。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!