一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

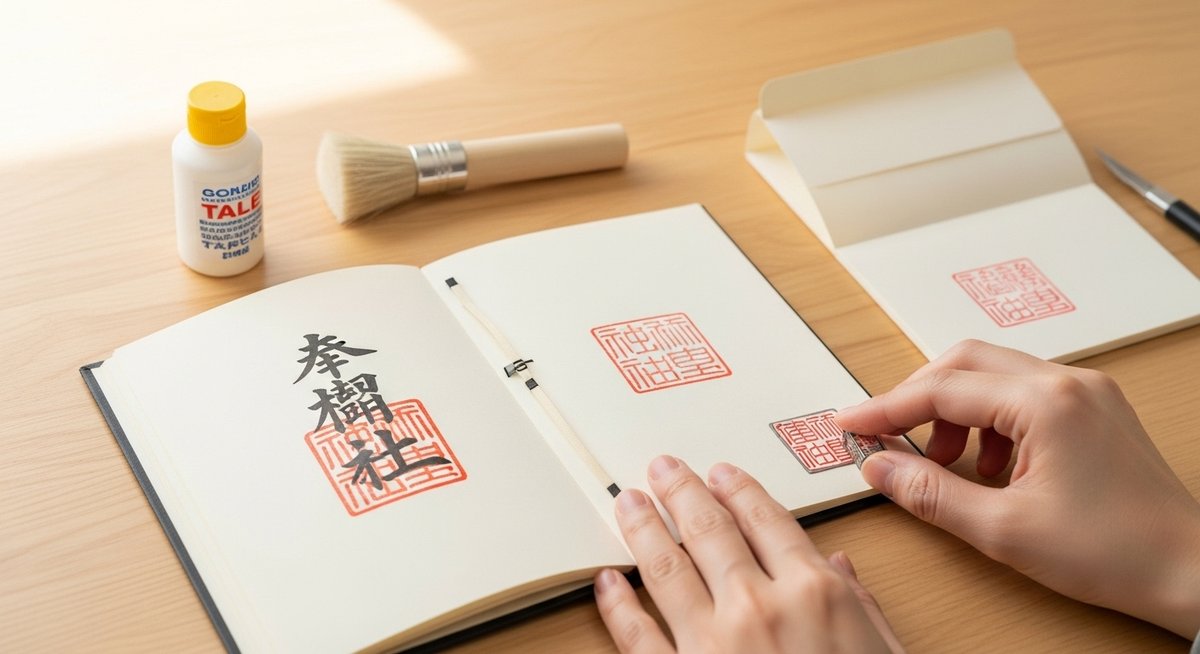

御朱印をいただくとき、書き置きタイプをどう貼るか悩むことがあるかもしれません。きれいに貼れば御朱印帳が長持ちし、見た目も整います。ここでは失敗を減らす具体的な手順や道具の選び方、受け取り時のマナーまで、やさしい言葉でまとめます。初めての方でも落ち着いて作業できるように、順序立てて解説します。

御朱印の貼り方を失敗なく行う簡単な手順

書き置き御朱印を貼るときの基本は、準備→向き合わせ→のり選び→位置決め→貼付の順です。落ち着いた場所で手順通りに進めれば、ズレやシワを防げます。まずは清潔な平らな場所を確保し、御朱印帳のページや向きを確認してください。

のりは種類で特性が違うため、紙質や貼る面を考えて選びます。薄い紙や和紙風のものは液体のりを薄く使うときれいに仕上がります。両面テープやテープのりは手軽で失敗が少ない反面、剥がすときに紙を傷めやすいので注意が必要です。

貼る際はページの中央を目安にし、軽く仮止めしてからしっかり押さえます。気泡やシワが入らないように端から中心へ空気を抜くようにするときれいに貼れます。万が一失敗した場合の対処法も覚えておくと安心です。

最後に、見開きや大判の御朱印は扱い方が少し異なります。無理に両面で貼らず片面貼りにする、専用の保存方法を検討するなどで長く美しく保管できます。

準備は手洗いと平らな場所の確保

まずは手をきれいに洗い、よく乾かしてください。指先の油や水分があると紙が汚れたり、のりがうまく付かなかったりします。作業は平らで安定した机の上を使うと、位置合わせや押さえ付けが簡単にできます。

照明は明るめにして、御朱印の文字や印がよく見えるようにしましょう。風が強い場所だと紙が飛んだり、のりが乾く前に埃が付着することがあるため、窓辺や屋外は避けるのが無難です。

必要な道具は事前に揃えておくとスムーズです。のり(テープのり、スティック、液体など)、はさみやカッター(角を整えるとき用)、定規、薄手の布またはティッシュがあると便利です。集中して一気に作業できる環境を整えましょう。

御朱印帳と書き置きの向きを合わせる

御朱印の向きは、帳面に記された文字や印が正しい向きに来るように確認してください。上下の向きが逆だと見栄えが悪く、後で直すのも難しくなります。書き置きと御朱印帳の天地(上と下)を合わせることが基本です。

和綴じや横書きの御朱印帳など、帳面ごとに向きの感覚が異なる場合があります。帳面を見開いた状態で実際に書き置きを当てて、どちらの向きが自然かを目で確かめてください。印の位置が中央や上寄りか下寄りかでも、微調整が必要です。

貼る前に一度仮置きして、左右や上下のバランスをチェックしましょう。写真に撮って比べる方法も有効です。落ち着いて確認することで、貼り直しの手間を減らせます。

のりは用途に応じて選ぶ

のり選びは紙質や使用目的で決めるとよいです。薄い和紙風の書き置きには、液体のりを薄く伸ばして使うとシワや段差が出にくくなります。一方、手早く貼りたい場合はテープのりやスティックのりが扱いやすく、乾くのも早いです。

剥がす可能性がある場合は弱めの接着力のものを選ぶと安全です。強力な両面テープは固定力が高い反面、剥がしたときに紙が破れやすいので注意が必要です。のりの使い勝手は個人差があるため、目立たない紙片で試してみることをおすすめします。

環境によってはのりが黄ばむことがあるため、長期保存を考えると中性のりや専用の保存用シールを使うと安心です。透明度や塗布時の粘度も確認して選んでください。

貼る位置はページの中央を目安にする

ページの中央を目安にするとバランスよく見えるため、基本は中央貼りがおすすめです。左右均等に余白を取ることで、見た目が整い、後で追加の御朱印を貼る際にも配置がしやすくなります。

ただし、ページの罫線や装飾がある場合はそれに合わせて微調整してください。印や墨書きが上寄りの場合は、やや下にスペースを残すと見栄えが良くなります。逆に下寄りの場合は上側に余白を取ると落ち着きます。

仮止めしてから最終位置を確認し、定規などで中心線を軽く引くと安定して貼れます。中心を決めたら端から空気を抜きつつ貼り進めてください。

失敗したときのすぐできる対処法

貼ってしまってから位置がずれていた場合は、無理に剥がさずに少しずつ持ち上げるようにして剥がしてください。テープ系で強く付いていると紙が破れるため、慎重に行ってください。液体のりで貼った場合は、水を含ませた綿棒で周辺を湿らせると剥がしやすくなることがあります。

剥がしにくい場合は、剥がす作業は一度に行わず、少しずつ角を温めながらゆっくりと行うと紙への負担が少なくなります。破れてしまったときは、目立たない裏面から薄い和紙を当てて補修し、のりを使って固定すると見た目が安定します。

剥がした跡の汚れやのり残りは、乾いた布で軽く拭き取り、必要なら消しゴムの柔らかいタイプでこすって落とします。ただし墨や印影を傷めないように注意してください。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

貼る前の準備と受け取りのマナー

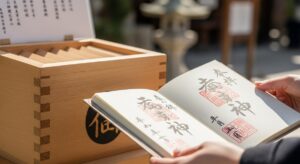

御朱印を受け取るときと貼る前の準備は心構えと取り扱いが大切です。受け取ったらまず丁寧に包まれた状態や紙の折り方を確認し、破損がないかを見ます。寺社での受け取り時には礼儀正しく振る舞うことが求められます。

貼る前には書き置きの向きや折り目、汚れがないかをチェックしてください。汚れがあれば作業前に軽く払うなどしておくと、のり付けの際に余計なトラブルが起きにくくなります。持ち帰ったらすぐに貼らずに時間をおいて落ち着いて作業するのもよい方法です。

受け取り時の基本は、声掛けや所作を丁寧にすることです。御朱印は参拝の記録なので、失礼のないように扱い、写真撮影や他の参拝者への配慮も忘れないでください。

手と作業スペースを清潔にする

貼る前には必ず手洗いを行い、爪の間や指先の汚れを落としてください。手の油分や湿り気は紙を汚す原因になります。アルコールなどでの湿布は紙を傷める可能性があるため避け、乾いた手で扱うのが安全です。

作業スペースは平らで埃の少ない場所を選んでください。机の上に薄い布を敷くと摩擦が生まれて紙が動きにくくなります。必要な道具はあらかじめ配置し、動線を考えて作業中に立ち上がらずに済むようにしましょう。

光の当たり方も確認し、印字や印影が見やすい方向に配置して作業することでミスを減らせます。集中して短時間で終えられる環境を作ることがポイントです。

御朱印帳の表紙とページを確認する

貼る前に御朱印帳の表紙とページの状態を確認します。ページに折れや汚れ、前後の貼り物がないかを見て、必要なら清掃や補修を行ってから貼り付けてください。表紙の装飾が厚い場合、ページの平坦さが損なわれることがあるため貼る位置を工夫する必要があります。

ページの紙質は帳面によってさまざまです。吸水性が高い紙や薄い紙はのりの種類によっては波打ちやすいので注意しましょう。綴じ方も確認して、見開きに負担がかからないように貼る位置を選んでください。

保存時の取り扱いも見越して、表紙の保護や外側ポケットの有無などもチェックしておくと後の管理が楽になります。

1ページ目を空けておく理由

御朱印帳の1ページ目を空けておく人が多いのは、表紙を開いたときの見栄えや保護のためです。最初のページに直接貼ると綴じ部分に負担がかかり、帳面全体のバランスが崩れる場合があります。

また最初の見開きは記念の場面や特別な御朱印を保管するスペースとして取っておくことを好む方もいます。ページを一部空けておくことで、後から配置を考える余地が生まれ、見た目を整えやすくなります。

保管や整理の観点からも、余白を残しておくと追加の書き置きや大判の御朱印を貼る際にも対応しやすくなります。

寺社での受け取り方の基本

寺社で御朱印を受け取るときは、まず参拝を済ませ、御朱印所の案内に従って順序良く進んでください。御朱印帳を直接渡すときは、表紙が上になる向きや帳面の天地を確認して渡すと丁寧です。書き置きをいただく場合は、受け取ったら軽く包みを閉じて持ち帰ると安心です。

待ち時間がある場合は静かに待ち、他の参拝者や神職への配慮を忘れないようにしましょう。受け取り後はすぐに広げず、持ち帰って落ち着いた場所で確認する方が墨の乾きや紙の扱いで安全です。

料金や書き置きの有無は寺社ごとに異なるため、事前に確認しておくと混乱が少なくなります。

書き置きの扱いで気をつける点

書き置きは紙質が薄く、折れやすいことが多いので扱いは優しく行ってください。折り目や端を持って無理に引っ張ると破れやすいため、中央部分を持つか包みごと扱うと良いです。湿気や高温に弱いので、バッグ内で丸めたり折り曲げたりしないように注意しましょう。

墨や印がまだ完全に乾いていない場合、他の物に触れると汚れる恐れがあります。受け取ったら乾燥した場所に置くか、帰宅後まで広げずに保護する工夫をしてください。

紛失や汚損を避けるため、帰宅後すぐに貼るか、専用の保護ケースで保管する方法もあります。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

のりと道具の選び方と使い分け

のりや道具は貼る紙の性質や目的で選ぶと作業が楽になります。主な選択肢はテープのり、スティックのり、両面テープ、液体のり、専用シールなどです。それぞれの利点と注意点を把握しておくと安心です。

テープ系は手軽で失敗が少なく、液体系は仕上がりがきれいになる傾向があります。長期保存を考えると中性のりや保存用シールが向いています。作業前に小さな紙片で試し貼りをすると、紙が変色したり波打ったりしないか確認できます。

テープのりの利点と注意点

テープのりは片手で使えて乾燥時間が不要な点が便利です。場所を固定しやすく、初心者でも扱いやすいのが魅力です。貼り直しも比較的簡単で、失敗のリスクが少ないため手早く作業したいときに向いています。

注意点は接着面が硬くなりやすく、長期間経つと紙に跡が残ることがある点です。強力タイプを選ぶと剥がす際に紙を痛めることがあるので、用途に合わせて粘着力を選んでください。

また、糊残りや黄ばみの可能性があるため、保存性を重視する場合は中性タイプや酸性の少ない製品を選ぶと安心です。

スティックのりが向くケース

スティックのりは塗りやすく手が汚れにくいのが利点です。軽い接着力で扱いやすいため、紙が薄めの書き置きや一時的な貼付に向いています。のりムラが出にくく、均一に塗れるので仕上がりが安定します。

一方で水分が含まれるため、吸水性の高い紙に使うと波打ちやすい点に注意してください。薄く塗ることで波打ちを防げますが、紙質によっては液体のりやテープ系の方が適している場合もあります。

保管時にのりが乾いてしまうと接着力が落ちるため、開封後は蓋をしっかり閉めて保管すると良いです。

両面テープでしっかり固定する方法

両面テープは強い固定力があり、しっかり貼りたいときに適しています。角や端をしっかり押さえることで剥がれにくくなり、大判や厚手の紙にも使いやすいです。薄手の両面テープを使用すると段差が少なく仕上がります。

ただし剥がすときに紙が裂けたり表面が傷む可能性が高いので、剥がす予定がある場合は使用を避けるほうが安全です。貼る前に位置を確認し、必要なら仮固定用のテープを使ってから本貼りする手順が安心です。

液体のりは薄く塗るのがポイント

液体のりは紙になじみやすく、仕上がりが自然に見えるのが利点です。和紙など薄手の書き置きにも向いており、きれいに貼ることができます。ただし塗りすぎると紙が波打ったりシミになることがあるので、薄く均一に塗ることが重要です。

塗布後は一旦乾かしてから閉じると紙がくっつきすぎずに済みます。塗るときは刷毛や綿棒を使うとムラが出にくく、端まできれいに塗布できます。保存性を考えて中性タイプを選ぶと黄ばみを抑えられます。

のりシールや専用シールの使い方

のりシールや御朱印専用のシールは使いやすく、位置決めが簡単なのが魅力です。シールタイプは接着力が一定で、貼り直しが難しい場合もあるため、貼る位置を事前に慎重に決めることが大切です。

透明タイプのシールだと見た目に余計な跡が残りにくく、保存にも向いています。金箔や特殊な紙には専用の保存シールが用意されていることもあるので、用途に応じて選んでください。

道具の特徴を見て使い分ける

道具はそれぞれ特性があるため、紙質や目的に合わせて使い分けると良いです。手早く済ませたいときはテープ系、仕上がり重視なら液体系、しっかり固定したいなら両面テープや専用シールを使います。

また、予備の紙片で試し貼りをすることで仕上がりの具合や紙の反応を見ることができます。定規や薄いヘラ、布などを用意しておくと空気抜きや押さえ付けがスムーズです。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

貼るときの順序と注意ポイント

貼るときは順序を守ることで失敗を減らせます。位置決め→仮止め→のり塗布→本貼り→押さえ→乾燥の流れが基本です。各段階で落ち着いて作業することが大切です。

貼るときは印影や墨書きを触らないように注意し、紙の端から中心に向けて空気を抜く手順で貼るとシワが入りにくくなります。乾燥後は定着具合を確認し、はみ出したのりは布で軽く拭き取ってください。

位置を決めて軽く仮止めする

位置を決めたら、まず軽く仮止めをしてバランスを確認します。マスキングテープや仮止め用の弱粘着テープを使うと簡単に調整できます。左右や上下の余白を確認してから本貼りに移ると安心です。

仮止めは力を入れすぎないようにし、剥がすときに紙を傷めないように注意してください。仮止め後に写真を撮って角度や位置を確認する方法も有効です。

のりを均一に塗る手順

液体のりやスティックのりはムラなく塗ることが重要です。液体のりは刷毛や細い筆で薄く均一に塗り、端までしっかり塗ると剥がれにくくなります。スティックのりは中心から外側へ軽くすべらせるように塗るとムラが出にくいです。

のりが厚くなると紙が波打つので、薄く伸ばすことを心がけてください。必要ならティッシュで余分なのりを軽く抑えるとよいです。

空気やシワを入れない貼り方

貼るときは端から中心に向かって押さえ、空気を抜きながら貼り進めるとシワが入りにくくなります。片側を仮止めしてから、反対側をゆっくりと貼り付ける方法も有効です。

ヘラや定規、薄いカードを使って中心へ向かって滑らせるように押すと均一に密着します。強くこすりすぎると印影が傷む恐れがあるため、優しく均一に力を加えることを心がけてください。

はみ出しや汚れを拭き取る方法

のりがはみ出した場合は、乾く前に乾いたティッシュで軽く拭き取ります。乾いてしまったのりはこすって落とすと紙面を傷める恐れがあるため、湿らせた綿棒で周囲を湿らせてから慎重に取り除く方法が安全です。

墨や印影が汚れた場合は強く擦らず、専門の修復業者に相談するのが確実ですが、小さな汚れなら消しゴムの柔らかいタイプで優しく処理することもできます。状況に応じて対応を選んでください。

平らに乾かすためのコツ

貼った後はページを閉じずに平らに置いて乾燥させるのが望ましいです。重しは軽いものを使い、直接紙面に触れないように薄い紙を当ててから重ねると変形を防げます。完全に乾くまで時間を置くことで、はがれや波打ちを防げます。

乾燥時間はのりの種類や室温によって変わります。急いで閉じるとくっつきすぎたり波打ったりするため、十分に乾かしてから御朱印帳を閉じてください。

貼り直しが必要なときの対応

貼り直しが必要な場合は無理に剥がさず、角からゆっくりと持ち上げるようにして剥がしてください。テープ系で強く貼られているときは、ドライヤーの弱風で温めると接着力が緩み剥がしやすくなりますが、熱で紙が変形しないように距離を取って行ってください。

液体のりで強く付いている場合は、湿らせた綿棒で周辺を湿らせてから少しずつ剥がすと安全です。破れた場合は裏から補修用の薄紙を当てて固定すると元の体裁に近づけられます。

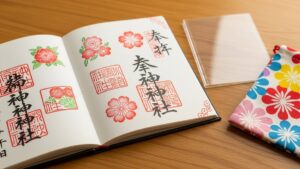

見開きや大判への対応と保管方法

見開きや大判の御朱印は一般的な貼り方とは少し違った配慮が必要です。厚みやサイズに合わせて折り方や貼り方を工夫し、無理な力が綴じにかからないようにしましょう。保管は湿気と直射光を避けることが基本です。

保存用のクリアファイルやアルバムは取り出しやすく、保護もしやすいので便利です。大判や装飾のある御朱印は専用のケースや台紙を使うと安全に保存できます。

大判の折り方とページ合わせのコツ

大判の書き置きは折り目のつけ方で見栄えが変わります。無理に小さく折り込むと紙が厚くなり、綴じ部分に負担がかかります。対処法としては、ページの大きさに合わせた折り幅を取り、折り目が目立たない位置にくるように調整してください。

折り方は左右均等に折ることを基本とし、折り目が強くならないように指先で優しく押さえて形を整えます。見開き用に貼る場合は片面に寄せて貼るなど、帳面への負担を減らす配置を考えましょう。

見開き御朱印は片面貼りが無難な理由

見開き御朱印は両面に貼ると綴じの部分で帳面が開きにくくなり、ページ同士が圧着してしまうことがあります。両面貼りは厚みが増すため、経年で帳面に負担がかかる場合が多いです。

そのため見開きは片面貼りにして、反対側のページには余白を残すか薄手の紙で保護するのがおすすめです。見開きの美しさを保ちながら帳面の寿命を延ばせます。

切り絵や刺繍は専用保存を検討する

切り絵や刺繍など立体的な装飾がある御朱印は、通常の貼り方では潰れてしまうことがあります。こうした場合は厚紙の台紙に貼って額装するか、専用の収納ボックスやフレームで保護する方法が適しています。

保存の際は湿気や虫に注意し、酸性を含まない素材での保管を選ぶと長持ちします。扱いに不安がある場合は保存専門のサービスに相談することも検討してください。

クリアファイルやアルバムの使い方

クリアファイルは手軽に保護できるため、日常の持ち運びや一時保管に向いています。透明なポケットに入れることで汚れや水滴から守りつつ、見た目を確かめやすくなります。アルバムはページごとに収められるため整理が楽になります。

ただし、ポリプロピレン製のファイルは長期保存で紙に影響する場合があるため、保存性を重視するなら酸性を含まない素材や保存用のアルバムを選んでください。

長期保存で避けるべき湿気と直射光

湿気は紙の変色やカビの原因になります。湿度が高い場所や温度差のある場所での保管は避け、湿度管理ができる場所で保管してください。直射光は色あせや紙の劣化を早めるため、日の当たる場所や窓辺での保管は避けましょう。

保管ケースや箱に乾燥剤を添える、定期的に風通しの良い場所でチェックするなどの対策で長く美しく保てます。

御朱印の貼り方を身につけて大切な記録を美しく残す

きれいに貼ることは御朱印への敬意でもあります。基本の手順と道具の特性を押さえておけば、誰でも落ち着いて作業できます。大切な記録を少し手間をかけて扱うことで、未来にわたって美しく残せます。

無理をせず、紙や帳面の状態に合わせて方法を変えることが長持ちさせるコツです。ぜひ自分のやりやすい方法を見つけて、御朱印帳を大切に整えてください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!