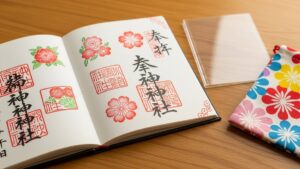

一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

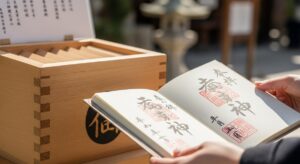

御朱印を御朱印帳にきれいに貼る方法を知りたい方へ。貼り方によってはしわやはみ出しが気になりますし、長く保存するためのコツも重要です。ここでは短時間で要領よく貼れる手順や道具選び、糊ごとの使い分け、貼った後の保存まで、実際に役立つポイントをやさしい言葉でまとめます。初めてでも落ち着いて作業できるよう、段取りと注意点を押さえていきましょう。

御朱印帳への貼り方を短時間でマスターする方法

導入文:御朱印を丁寧に貼るコツは、準備と順序にあります。作業を分かりやすく整理すれば短時間で仕上がりがきれいになり、後からのトラブルも減らせます。ここでは基本の流れから失敗しにくい方法、道具の選び方や事前チェック、仕上げ直しのコツまでを順に説明します。

すぐにできる基本の流れ

御朱印を貼る基本の流れはシンプルです。まず貼る面と御朱印の汚れやしわをチェックし、位置を軽く決めます。次に適切な糊やテープを用意して、端から軽く貼り付けていきます。最後に余分なはみ出しやしわを整えて乾燥させます。

作業は以下の手順で進めると速くて失敗が少ないです。

- 作業台を平らにして手を清潔にする。

- 御朱印の向きと配置を確認して軽く印を付ける。

- 糊やテープを必要な分だけ使って端から貼る。

- 押し当ては布や指の腹を使って空気を抜く。

- 完全に乾くまで重しや保護紙を載せておく。

短時間で終わらせたい場合は、テープのりや両面テープを使うと扱いが早くて安定します。一方、しわを最小限にしたい場合はスティックのりや液体のりを薄く塗ってから貼るとよいでしょう。作業中は無理に引っ張らず、少しずつ位置を合わせながら進めると仕上がりが整います。

一番失敗が少ない貼り方の選び方

失敗を避けたいなら、まず御朱印の紙質と大きさを確認してください。薄い紙やインクがにじみやすい紙には、直接液体のりを多用するのは避けたほうがよいです。そうした場合は、テープのりやのりシートのような接着剤を選ぶとにじみや変形を防げます。

次に貼る位置と貼り方を決めます。端を固定してから中央へ向かって貼る「仮止め→本貼り」の順を守るとズレにくくなります。特に見開きの場合は両面テープで中央を固定してから左右を整えると均等に収まります。

また、将来的な保存性も考えて、酸性の糊を避けるとよいです。市販の文具用より、保存向けの無酸性テープやのりを選ぶと色あせや紙の劣化を抑えられます。失敗が心配なら、端だけを固定する「コーナー留め風」も有効です。最後に、作業は落ち着いた環境で行い、慌てず少しずつ進めることが大切です。

用意する道具とおすすめの理由

用意すると便利な道具は次の通りです。

- テープのり:速乾で貼り直しが効きやすい。

- スティックのり:厚紙や和紙に向く。塗り過ぎに注意。

- 両面テープ:見開きを固定するときに便利。

- のりシート:薄い紙でもにじみが出にくい。

- 定規とカッター:余白を整えるときに必要。

- ブックマットや柔らかい布:押さえつけて空気を抜くときに使う。

それぞれに理由があります。テープのりは扱いやすく短時間で済むため初心者向けです。スティックのりは厚手の御朱印や重ね貼りに向き、液体のりは薄く塗れば強力に定着しますがにじみやしわに注意が必要です。のりシートは見た目を損なわず、長期保存向きのものもあるため大切な御朱印に適しています。定規やカッターは貼り終わった後の余白処理に役立ちます。用途に合わせて複数を用意しておくと安心です。

貼る前に確認するポイント

貼る前に次の点を確認してください。まず御朱印の向きと日付などの表示が正しいことを確かめます。向きが違うと貼り直しが必要になり、紙が痛むことがあります。次に紙の厚みやインクの乾き具合を見て、乾いていなければ十分に乾燥させてください。

また、御朱印帳のページのサイズと余白を確認し、はみ出す場合はトリミングの可否を判断します。トリミングするなら保存性を損なわないよう、カッターと定規を使って丁寧に切るとよいです。接着剤の種類によっては変色や縮みが出ることもあるため、目立たない部分でテストしてから本貼りすると安心です。最後に、貼る位置を軽く鉛筆で印を付けるとズレを防げます。

はみ出しやしわをすぐに直すコツ

はみ出しやしわができたときは落ち着いて対処しましょう。まず無理に引っ張ってはがすのは避けてください。軽く端を持ち上げて、貼り直す前に糊の量を減らすか、別の糊へ切り替えると改善します。

しわが入った場合は中心から外側へ向かって空気を押し出すようにして布で押さえると目立たなくなります。はみ出した余白はカッターで慎重に切り落とすか、コーナー留めにして見た目を整える方法もあります。どうしても戻らない場合は貼り替えを検討してください。その際は紙が傷まないようにゆっくりと剥がし、残った接着剤を軽く拭き取ってから再度貼り直します。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

貼る前にそろえるものと準備の手順

導入文:作業前の準備が仕上がりを左右します。清潔な作業環境や道具の用意、御朱印帳と御朱印の状態確認など、順序良く整えることで作業がスムーズになります。ここでは効率よく準備する方法と手順を説明します。

作業台と手を清潔に整える

清潔な作業環境は汚れや指紋を防ぎます。まず平らで安定した作業台を用意し、埃や汚れがないか拭き取りましょう。照明が十分にある場所を選ぶと細かい作業がしやすくなります。

手はよく洗い、乾いた布で水分を取ってから作業を始めます。指先の油分や湿気が紙に転写すると跡になりやすいため、必要なら使い捨て手袋を使うのもよいです。作業中は飲み物や食品を近くに置かないようにして、集中して進めてください。

御朱印帳のサイズと紙の相性を確認する

御朱印帳のページサイズと貼る御朱印のサイズを合わせて確認します。はみ出しや余白のバランスを見て、付け方を決めると後で困りません。紙の厚さが違うと貼り方も変わるため、特に薄い和紙や厚めの奉書紙の場合は注意しましょう。

ページの紙質と御朱印の紙が相性が悪いと、貼った際の歪みや波打ちが出ることがあります。気になる組み合わせは目立たない端で試し貼りをして様子を見るのがおすすめです。

糊やテープの種類と特徴を知る

用いる接着剤は用途によって使い分けます。主な種類は以下の通りです。

- テープのり:速く貼れて扱いやすい。

- スティックのり:厚紙に向くが塗りすぎに注意。

- 両面テープ:しっかり固定したい場所に向く。

- 液体のり:強力だがにじみやすい。

- のりシート:薄い紙に優しく、保存性が高いものもある。

選ぶ際は御朱印の紙質や保存期間を考えて、酸性でない製品を選ぶと安心です。

切り取りや折りの下準備の方法

はみ出す部分がある場合は、貼る前に余白を切り取るか折り込むか決めます。カッターマットと定規を使って慎重にカットすれば端がきれいに揃います。折り込む場合は折り目をしっかりつけ、接着面がずれないように注意します。

事前にトリミングすることで貼るときのズレを減らせます。特に装飾がある御朱印は、カットラインを考えてから作業を進めてください。

貼る位置を軽く印で決める

貼る位置は鉛筆で軽く印を付けると正確に貼れます。印は薄く、後で消せる程度にしておきましょう。見開きや中央寄せなど配置を決めておけば、貼る際の迷いを減らせます。

位置決めの際は、ページ全体のバランスを見てから行うと仕上がりが自然になります。紙の端からの距離をそろえると統一感が出ます。

見開きや大判の扱い方を事前に決める

見開きや大判の御朱印は貼り方を事前に決めておくと作業が楽になります。中央の継ぎ目にかける場合は両面テープで中央を固定し、左右を均等に貼るとページが閉じにくくなりません。

大判の場合は部分的にコーナー留めを組み合わせると取り扱いが安心です。どこを固定し、どこを浮かせるかを決めてから作業に入ると失敗が少なくなります。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

糊やテープ別の貼り方と使い分けガイド

導入文:接着剤の種類ごとに向き不向きがあります。それぞれの特性を理解して使い分けると、きれいに長持ちさせられます。ここでは代表的な糊やテープの使い方と注意点を紹介します。

テープのりできれいに貼るコツ

テープのりは素早く均一に貼れるため、初心者に向いています。使うときは接着面に対してまっすぐ引いて、必要な長さだけを付けます。端から位置を合わせて軽く押さえ、中心へ向かって空気を抜くように押していくとしわになりにくくなります。

貼った後は余分なのりがはみ出していないか確認し、乾燥での縮みを防ぐために重しを軽く載せると安定します。粘着力の強いタイプは後で剥がしにくいため、最初は弱粘着の製品で試すことをおすすめします。

スティックのりを使う手順と注意点

スティックのりは均一に塗りやすく、厚手の紙に向いています。塗る量は薄く均一にすることが肝心です。塗り過ぎると紙が波打ったり、乾燥後にしわが残ることがあります。

塗った後は乾燥時間を少し置いてから貼るとずれにくくなります。特に和紙や薄紙の場合は少量で広く伸ばすように塗って、重ね貼りや端の固定に使うとよいです。塗り残しがないように端まで丁寧に塗ることがポイントです。

両面テープで見開きを固定する方法

見開きや大判をしっかり固定したいときは両面テープが便利です。テープは細めのものを使い、中央の継ぎ目や端の補強部分に沿って貼ってください。貼る前に位置を決め、片側を仮止めしてから反対側を合わせるとズレが少なくなります。

貼った後は圧着させるために上から布を当てて軽く押さえると安定します。必要なら隠れる部分にだけ貼る「部分貼り」も有効です。長期保存を考えるなら、無酸性タイプの両面テープを選ぶと安心です。

液体のりを使うときの乾燥と塗り方

液体のりは強力ですが、塗り過ぎやにじみが出やすいので注意が必要です。塗る際は筆や綿棒で薄く伸ばし、均一にすることが重要です。塗った後は完全に乾くまで重しをかけず、浮いたり波打ったりしないように置いておきます。

薄い紙には直接塗らない方が安全な場合があります。そんなときは紙の裏面だけに薄塗りにするか、のりシートと併用するとにじみを抑えられます。

のりシートや粘着素材の使い方

のりシートは接着面が薄く、紙を痛めにくいのが利点です。使用前に必要な大きさにカットし、保護紙をはがしてから位置を合わせて貼ります。目立たない角や端に使うと自然に固定できます。

のりシートは保存向けのものが多く、長期保存を重視する場合におすすめです。強力タイプは剥がすときに紙を傷めることがあるため、扱いは慎重に行ってください。

大判や切り絵御朱印の貼り方の工夫

大判や切り絵タイプは重さや形状が特殊なので、部分的固定の工夫が必要です。まず裏面の補強を考え、複数箇所に小さな両面テープやのりシートを使ってバランスよく固定します。角だけコーナー留めにする方法も有効です。

切り絵は隙間があるため、下に薄い台紙を当ててから貼ると歪みを防げます。中央で固定する場合は継ぎ目部分の厚みを調整し、閉じたときの干渉がないか確認してから接着してください。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

貼った後の保存とトラブル対応

導入文:貼った後の管理が悪いと、せっかくの御朱印が変色したり剥がれたりします。保存場所や湿度管理、トラブルが起きたときの対処法を知っておくと安心です。ここでは日常のケアと急なトラブル対応について説明します。

収納に適した場所と湿度管理

御朱印帳は直射日光を避け、風通しの良い場所で保管してください。高温多湿は紙の変形やカビの原因になります。理想的な湿度は40〜60%程度で、季節によっては除湿機や乾燥剤を使うと良好な環境を保てます。

棚に立てて保管する場合は圧迫しないようにし、枕木や本立てで軽く支えるとページが湾曲しにくくなります。長期保存を考えるなら、無酸性の保存箱に入れるとより安心です。

湿気や変色を防ぐ簡単な対策

湿気対策には除湿剤や吸湿シートを併用するのが効果的です。季節ごとに中身を確認して早めに対処することでダメージを減らせます。変色を防ぐには直射日光と蛍光灯下に長時間置かないよう注意してください。

また、保存中は御朱印帳の表紙を閉じておき、埃や汚れから守るための布カバーを使うと安心です。定期的に状態をチェックし、少しでも異変があれば早めに対処しましょう。

はがれたときの戻し方と補修手順

はがれてしまった場合は慌てずに対処します。まず剥がれた紙の状態を確認し、汚れや破れがないかを見ます。破れていないなら、無酸性の糊やのりシートで部分的に再接着します。

剥がす際に紙が破れた場合は、薄い和紙や補修テープで裏から当てて補強してから貼り直すと良いです。補修後は上から重しをしてしっかり圧着し、乾燥させてから保管してください。強引に剥がすとダメージが大きくなるため、ゆっくり慎重に作業することが大切です。

水濡れや汚れがついたときの処置

水濡れした場合はまず水分を上から押さえず、吸水性のある紙で軽く押し当てて余分な水を吸い取ります。その後、平らな場所で自然乾燥させ、乾燥中は風通しの良い日陰に置きます。直射日光は避けてください。

インクがにじんだり汚れが残った場合は、専門の修復に相談する選択肢もあります。自己判断で強く擦るとさらに悪化するため、無理な処置は避けてください。

持ち歩き時の保護と応急ケア

持ち歩くときは御朱印帳をケースや専用カバーに入れて衝撃や水濡れから守りましょう。急な雨や汚れには小さなジッパー付きの袋や防水カバーが役立ちます。

外出先で剥がれや汚れが起きた場合は、応急的にクリアファイルに挟んで平らに保管し、帰宅後に落ち着いて修復作業を行ってください。携帯用の小さなのりテープを持っていると、簡単な補修がすぐにできます。

今日から安心して貼れる御朱印の保存と楽しみ方

導入文:これまでのポイントを意識すれば、御朱印を安心して貼り保存できるようになります。ちょっとした準備と工夫で見た目も補強も向上し、日々の取り扱いも楽になります。最後に保存の心構えと楽しみ方について触れておきます。

本文:御朱印は旅の思い出でもあり、きれいに保存することで長く楽しめます。まず日常的には清潔な手で扱い、直射日光や高湿度を避けることを習慣にしましょう。貼るときは無理をせず、適した糊と道具を選んで少しずつ進めると仕上がりがよくなります。

保存方法としては、御朱印帳を常に閉じて保管し、季節に応じて湿度管理を行うことが大切です。特別な御朱印はのりシートやコーナー留めで目立たないように固定すると、将来の剥がれや変色のリスクを減らせます。持ち歩きの際は専用カバーや防水袋を利用して安全に運びましょう。

楽しみ方としては、貼った御朱印を見返す時間を作ることです。旅の記録としてページごとに日付や一言メモを添えると、後で見返したときに当時の情景が蘇ります。少しの手間で保管状態が大きく変わるので、まずは一度落ち着いて貼ってみてください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!