一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

御朱印帳の蛇腹タイプは扱い方次第で参拝がぐっと心地よくなります。折りたたみ式の特徴や紙質、見開きの渡し方などを知ると、書き手にも配慮できて丁寧に受け取れます。ここでは蛇腹ならではのポイントをわかりやすくまとめ、持ち運びや保管のコツまで役立つ情報をお伝えします。

御朱印帳の蛇腹の使い方を知れば参拝がもっと楽しくなる

蛇腹タイプは1ページずつめくれる綴じ方と違い、見開きや裏面の使い方で迷うことがあります。正しい扱い方を覚えると、写経や御朱印の配置に困らず、書き手にも渡しやすくなります。参拝の流れがスムーズになれば、余裕を持ってお参りを楽しめますし、御朱印も美しく残せます。ここからは具体的な場面ごとにポイントを紹介していきます。

渡す前に開く向きを確認する

御朱印帳を渡す際は、書き手が書きやすい向きを意識しましょう。蛇腹は折り目でページの向きが決まるため、右開きか左開きかを確認してから渡すと戸惑いが減ります。玄関や受付で立ったまま渡す場合も、ページが勝手に閉じないよう両手で支えると安心です。

渡す直前に開く向きを確かめる習慣をつけると、書き手が筆を入れやすい状態で受け渡せます。開いたまま長時間放置すると紙が痛むことがあるので、用が済めばすぐ閉じるようにしましょう。特に人混みや風が強い場所では、開いた状態で扱うのは避けてください。

また、初めて訪れる社寺では受付の方に向きを尋ねるのも失礼になりません。書き手のスタイルは寺社によって異なるため、短く確認するだけで安心して任せられます。

裏面は神社か寺で確認する

蛇腹の裏面に御朱印をいただく場合は、神社と寺で扱いが異なることがあります。宗教儀礼や見た目の都合から裏面に書かない慣習があるところもあるため、事前に受付で確認するとトラブルを防げます。朱印の配置やページの順序を崩したくないときには、特に確認が重要です。

裏面を使って良いか尋ねるのは簡単で、受付で「裏面にいただいてもよろしいですか」と一言聞くだけで済みます。快く応じてもらえることが多いですが、断られたら従うようにしてください。無理に裏面を開いて見せる必要はありませんから、丁寧に扱う姿勢を示すと印象が良くなります。

もし裏面にいただく際は、前後のページとの調和も考えながら配置をお願いすると見栄えよく残せます。記録を綺麗に保ちたい方は事前にどの面に書くかを決めておくと楽です。

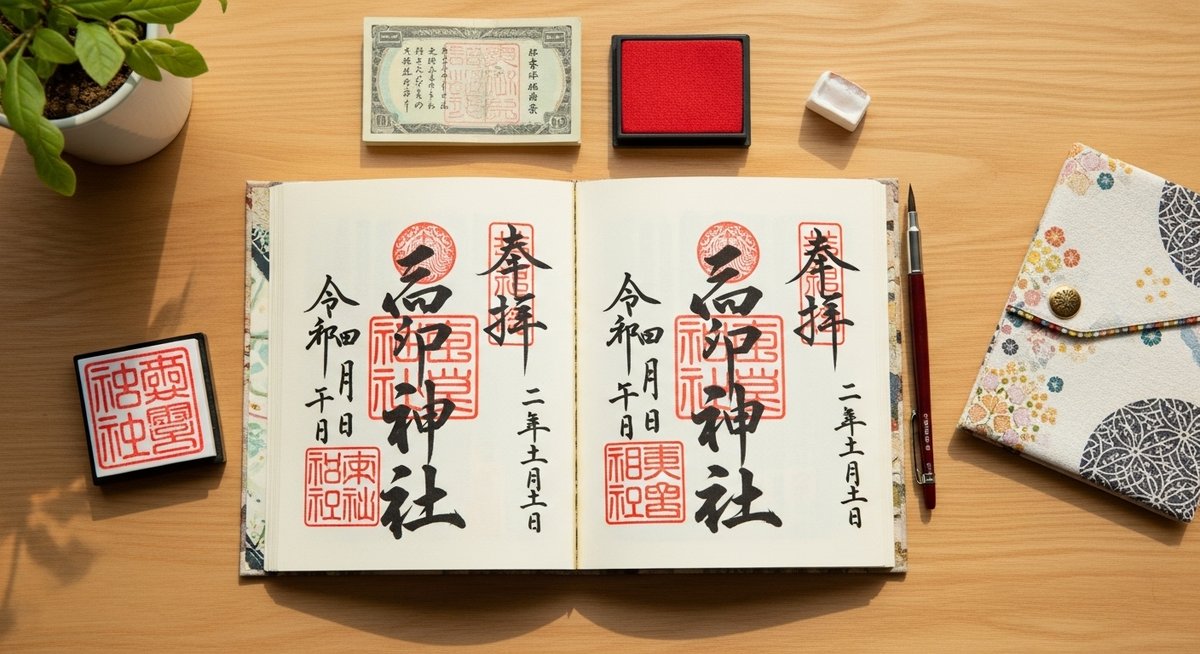

見開きは広げてきれいに渡す

見開きで御朱印をもらうときは、ページをしっかり広げて平らにして渡すことが大切です。蛇腹は折り目があるため中央が浮きやすく、筆で書くときに不都合が出ることがあります。可能なら手で軽く押さえて平らにし、書き手が書きやすい状態を作ってください。

書くスペースが広ければ、見開きの絵柄や大きな朱印も美しく収まります。受付で「見開きでお願いします」と伝えると、書き手も準備しやすくなりますし、見た目のバランスが整います。見開きはページのつなぎ目が目立たないように扱うことがポイントです。

見開きにする際は、左右のページがずれないよう注意して渡すと、書き上がりがきれいになります。可能であれば、見開き用にページの位置を合わせてから渡すことで書き手の負担を減らせます。

はみ出しは折るか貼るで対応

朱印がページからはみ出してしまう場合は、はみ出した部分を折り返すか、後から貼る方法で収めるのが一般的です。蛇腹の場合、折っても厚みが増すことがあるので、無理のない範囲で折り返すのがよいでしょう。貼る場合は後で綺麗に処理できるテープやのりを用意しておくと便利です。

寺社によっては最初から大きめの和紙を用意して見開きに対応していることもあります。はみ出しが心配な場合は、書き手に相談して別紙に書いてもらい、それを御朱印帳に貼ってもらう方法もあります。どちらにせよ、無理に詰め込まず丁寧に扱うことが大切です。

はみ出した部分を折る場合は、折り目が目立たないよう内側にきれいに折り、強く折り曲げないよう注意してください。後ほど保管する際に厚みや形が変わらないよう配慮すると長持ちします。

保管は湿気対策を忘れない

御朱印帳は紙製品なので湿気に弱く、カビやにじみの原因になります。保管場所は風通しの良い乾燥した場所を選び、直射日光や高温多湿を避けてください。ケースや箱に入れる場合でも、布や紙で包んでから収納すると湿気の影響を軽減できます。

防湿剤を使うのも有効ですが、直接触れないよう袋に入れるなど工夫してください。長期間保管する際は定期的に取り出して乾燥具合を確認し、必要なら軽く換気するようにしましょう。特に湿度の高い季節は注意が必要です。

また、御朱印帳を重ねて置くと圧力で変形することがあるため、平らに置くか立てて保管するのがよいです。持ち運ぶ際もビニール袋より布製の小袋を使うと結露を防ぎやすくなります。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

蛇腹タイプの特徴と紙質の違い

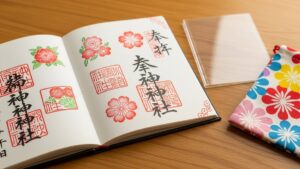

蛇腹タイプは折り目でページがつながるため、見開きの取り扱いや見た目の連続性が魅力です。紙質や構造の違いで墨のにじみ具合や書きやすさが変わるため、購入前に確認しておくと後悔が少なくなります。ここでは構造、紙質、サイズなど選ぶときに気にしたいポイントをまとめます。

蛇腹の構造と使いやすさ

蛇腹は折り目で連なる構造が特徴で、見開きの広がりが自然に保たれます。ページを1回で開けると連続した絵や文字が映えるため、参拝記録としての見栄えが良くなります。扱い方次第で書き手と受け手の双方にとって使いやすい形になります。

ただし折り目部分が何度も折られることで弱くなることがあるため、強く折り曲げないように注意が必要です。収納する際は折り目を均等にして負担を分散させると長持ちします。持ち運びの際は専用カバーを使うと折れや汚れを防げます。

見開きや裏面の使用も容易なので、特に写真や大きな朱印を残したい方には向いています。書く側の負担を減らすために、渡すときはページの向きや位置を確認しておきましょう。

紙質で変わる墨のにじみ

御朱印帳の紙質は墨のにじみや滲透に大きく影響します。和紙や越前和紙のような厚手で繊維のしっかりした紙は墨がにじみにくく、文字や絵が鮮明に残りやすい特長があります。逆に薄手の紙はにじみやすい反面、軽くて携帯しやすい利点があります。

購入時には紙の厚さや手触りを確認するとよいでしょう。店頭で直接触れられない場合は商品説明の紙質表記を確認し、墨が滲まないかどうかの情報をチェックしてください。にじみが気になる方は、和紙系の厚手用紙を選ぶことをおすすめします。

また、筆の種類や朱肉の量でもにじみ方は変わるため、書き手による個体差も考慮に入れておくと安心です。濃い墨や太い筆での書写が多い寺社では厚手の紙が好まれる傾向があります。

サイズで選ぶ基準

御朱印帳のサイズは携帯性と見やすさのバランスで選ぶとよいです。小さめのサイズは持ち運びに便利で旅行先でも扱いやすく、大きめのサイズは見開きや作品性を重視する人に向いています。用途に応じて選んでください。

日常的に持ち歩くならA6前後の手頃なサイズ、参拝を目的に多くの見開きを残したいならB6やそれ以上のサイズが向いています。大きいサイズはバッグに入れにくくなるので、持ち運びの頻度と収納場所を考慮して決めるとよいでしょう。

また、収納する場所や保管方法によっては、あらかじめカバーやケースの有無も確認しておくと安心です。サイズが合わないとカバーが使えないこともあります。

和綴じとの違いを知る

蛇腹タイプと和綴じは綴じ方が異なるため、使い勝手にも差があります。和綴じは一枚一枚が独立しており、ページをめくる感覚が一般的な本に近いです。対して蛇腹は見開きの連続性があり、アート性の高い配置がしやすいという特長があります。

和綴じはページごとに保護しやすく、折り目の劣化を気にしにくい点が魅力です。蛇腹は連続した見開きを活かしたい場合に向きますが、折り目の扱いに注意が必要です。どちらが良いかは使い方によって変わります。

選ぶ際は、書き手の好みや参拝スタイルも踏まえて、自分に合った綴じ方を選ぶと満足度が高くなります。見た目の好みだけでなく、長く保存できるかも検討してみてください。

購入時に確認したい点

購入時は紙質、サイズ、表紙の素材、綴じ方に加えてカバーや付属品の有無を確認してください。紙の厚さやテスト用の見本があれば、墨のにじみ具合を確かめると安心です。店頭で見本ページをめくれるなら触ってみることをおすすめします。

オンライン購入の場合は返品や交換の条件、商品の詳細説明をよく読み、レビューを参考にしてください。特に蛇腹は折り目の扱いが大事なので、折り曲げに強いかどうかの情報があると安心です。購入後は最初に簡単な保護対策をして長く使えるようにしてください。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

参拝で困らない御朱印の受け方とマナー

御朱印を受ける際のマナーを知っておくと、受付や書き手とのやり取りがスムーズになります。渡し方や志納金の準備、ページの扱いなど基本的な点を押さえるだけで安心して参拝に臨めます。ここでは特に迷いやすいポイントを中心にご案内します。

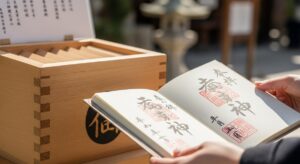

御朱印帳はどう渡すか

御朱印帳を渡すときは両手で持ち、書き手にページの向きと見開き位置をわかりやすく示すのが良いでしょう。受付カウンターに置く際も端を持って丁寧に差し出してください。蛇腹は中央が浮きやすいので、開いた状態で渡す場合は軽く平らにしてから渡すと書きやすくなります。

会話は短く礼儀正しく行い、書き手の作業を邪魔しないよう配慮しましょう。混雑時は順番を守り、待つことに慣れておくと安心です。初めての社寺でも、受付の指示に従えば問題ありません。

渡すときにメモや地図など余分な物を一緒に置くのは避け、必要最低限のものだけを差し出すようにしてください。落ち着いた態度で渡すと、書き手も安心して書けます。

受付時間と志納金の準備

御朱印の受付時間は寺社ごとに異なります。参拝前に公式サイトや案内板で時間を確認しておくと、受付で断られる心配が減ります。特に行事や法要がある日は時間が変更になることがあるので注意してください。

志納金は小銭やお札の準備があるとスマートです。相場は寺社によって違いますが、300〜500円程度が多く見られます。封筒に入れて渡す習慣があるところもあるので、受付の案内に従いましょう。

混雑時は志納金の準備が遅れると次の人に迷惑がかかる場合もあるため、事前に用意しておくと気持ちよく受け取れます。無理に多く包む必要はありませんが、丁寧に扱う気持ちを示すことが大切です。

最初のページはどうするか

御朱印帳の最初のページをどう扱うかは人によって異なります。多くの人は表紙を開いてすぐのページを使わずに先のページから始めることがありますが、特に決まりはありません。記念に最初のページにいただく場合は、受付で相談すると良いでしょう。

最初のページに家紋や記念の押印を受けたい場合は、あらかじめ相談しておくと書き手が対応しやすくなります。初めての御朱印が特別なものになることもあるため、どうしたいかを明確にしておくと安心です。

ページを決める際は、見開きや裏面の配置も考えながら順序を決めると、後で整理しやすくなります。迷ったら受付の方に相談してみましょう。

神社とお寺を分けるべきか

神社とお寺で御朱印帳を分けるかどうかは個人の考え方によります。宗教上の配慮から分ける人もいますが、混同しても差し支えないとする寺社もあります。参拝先の慣習や自分の気持ちに合わせて選んでください。

見た目や保存面で整理したい場合は分けると管理がしやすくなります。一冊にまとめたい場合は、表紙や購入時の説明を確認し、問題がないか受付で尋ねるとよいでしょう。どちらが良いかは用途に合わせて決めると満足度が高まります。

書き手へのお願いは控えめに

書き手に対して特別なリクエストをする場合は、礼儀正しく短く伝えてください。細かなレイアウト指定や長時間のやり直しを求めるのは控えたほうが良いでしょう。書き手は多くの対応をしていることがあるため、負担にならない範囲でお願いするのが配慮になります。

リクエストがあるときは、静かに丁寧に伝えると受け入れてもらいやすくなります。無理なお願いをしないことで、互いに気持ちよくやり取りできます。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

見開きや裏面の扱い方とはみ出し対策

見開きや裏面を活用すると御朱印帳がより魅力的になりますが、はみ出しや位置ずれには注意が必要です。ここでは具体的な対応方法や使用する道具について解説します。ちょっとした工夫で仕上がりが美しくなります。

裏面を使うときの注意点

裏面に御朱印を書く場合は、前のページの墨が乾いていることを確認してください。乾燥していないと裏写りやにじみの原因になります。また、裏面に書いてよいかどうかは寺社によって異なるため、受付で確認する習慣をつけましょう。

見栄えを保つために、前のページとデザインが重ならないよう配慮すると見通しがよくなります。場合によっては別紙に書いてから貼る対応を勧められることもありますので、受付の指示に従ってください。

保存面では、裏面使用時に厚みや凸凹が出やすいので、保管時に重ならないよう工夫すると長持ちします。丁寧に扱うことが何より大切です。

見開きの位置はきちんと合わせる

見開きで御朱印をもらう場合は、左右のページの中心を合わせて渡すことが重要です。中心がずれると絵柄や文字のつながりが不自然になってしまいます。渡す前に軽く位置を確認しておくと書き手も書きやすくなります。

中心を合わせる際は、蛇腹の折り目部分を軽く伸ばして平らにすることを心がけてください。余計な力を入れると折り目が痛むので、優しく整えるのがポイントです。受付で「見開きをお願いします」と一言添えると安心です。

綺麗な見開きにすることで御朱印帳全体の印象が向上します。写真に残すことも多いので、仕上がりを意識して渡すと満足度が上がります。

大きい御朱印の貼り方手順

大きな御朱印や別紙の墨書きを御朱印帳に貼るときは、以下の順で行うと綺麗に仕上がります。

- 別紙をサイズに合わせてカットする。

- 御朱印帳の該当ページを平らにして位置を決める。

- 両面テープや貼付用のりを使い、端から空気が入らないように貼る。

貼るときは中央から外側へ向かって空気を押し出すようにすると浮きが出にくくなります。貼り付け後は軽く重しをして密着させるとよいでしょう。

貼る素材は薄手で調湿性に優れるものを選ぶと長期保存に向きます。強力すぎる接着剤は紙を痛める可能性があるので注意してください。

使うテープやのりの選び方

御朱印帳に使う接着剤は、紙専用で劣化が少ないものを選ぶことが大切です。水分の多い液体のりは紙が波打つことがあるため、スティックのりや両面テープの薄手タイプがおすすめです。長期保存を考えるなら酸性の少ない保存用テープを選ぶと安心です。

マスキングテープは辞書のように剥がせる性質があるため、一時的な貼り付けに向いています。ただし粘着剤の種類によっては時間とともに残留物が出ることがあるので、保存性を重視する場合は専用の保存テープを検討してください。

接着材を使う前に小さな目立たない部分で試すと安心です。使い方や保管方法に合わせて選んでください。

はみ出したときの折り方とコツ

はみ出した部分を折るときは、内側に沿って薄く折り返すのがコツです。折り目を強くつけすぎると紙が割れることがあるため、あくまで優しく折り曲げてください。折り返した部分が厚くならないように面積を小さめにするのがポイントです。

折ったあとは平らにするために軽く重しをのせると落ち着きます。頻繁に同じ場所を折ると劣化が早まるので、できるだけ折り返す回数を減らす配慮をしましょう。場合によっては受付で別紙を用意してもらう選択肢もあります。

折る際は紙の繊維に沿って折ると割れにくく、見た目も整いやすくなります。慎重に扱うことで長く美しく保てます。

持ち運びと保管で長持ちさせるコツ

御朱印帳を長く美しく保つためには持ち運び方と保管方法が重要です。カバー選びや湿気対策、旅先での扱い方などちょっとした工夫で劣化を防げます。ここでは具体的に役立つポイントを紹介します。

御朱印帳カバーの選び方

カバーは布製、ビニール製、革製などがあります。布製は通気性に優れ柔らかく、扱いやすいのが魅力です。ビニール製は防水性があり雨天の持ち運びに向いていますが、密閉しすぎると湿気がこもることがあります。

革製は見た目が良く耐久性がありますが、湿気や直射日光には注意が必要です。選ぶ際は使用頻度や保管環境、持ち運ぶバッグの形状に合わせて選んでください。カバーサイズが御朱印帳に合っているかも必ず確認しましょう。

カバーには内ポケットがあるタイプもあり、参拝用の小物を入れるのに便利です。使いやすさと保護力のバランスで選ぶと満足度が高まります。

汚れや濡れを防ぐ簡単な対策

外出時は防水ポーチや布袋に入れて持ち歩くと汚れや雨水から守れます。お参り中に手を洗う場所が近い場合は、濡れた手で直接触らないように注意してください。汗や化粧品が付着すると紙が変色することがあります。

バッグの中で他の物と擦れないように専用の仕切りを使ったり、柔らかい布で包んでおくと安心です。軽い汚れなら布でそっと拭き取る程度にして、強い摩擦は避けてください。

濡れた場合は自然乾燥させ、ドライヤーの直接風など強い熱は使わないようにしてください。丁寧に扱うことで見た目を保てます。

長期保管に適した場所と容器

長期保管する場合は直射日光を避け、湿度の低い場所に置くことが重要です。段ボールや布箱に入れると外気から守れますが、防湿剤を併用するとより安心です。金属製の箱は結露が起きやすいので避けたほうがよいでしょう。

保管容器は通気性を完全に遮断しないものを選び、時々取り出して換気する習慣をつけるとカビの発生を抑えられます。重い物の下に置かないようにして形が崩れないよう配慮してください。

長期保管の前には汚れや湿気の有無を確認し、問題があれば適切に対処してから収納しましょう。

定期的な換気と風通しのすすめ

御朱印帳は定期的に取り出して風通しをすることで湿気を防げます。特に梅雨や湿度の高い季節は数週間に一度でも広げて換気しておくと安心です。直射日光は避けつつ、風通しの良い室内で軽く乾燥させるのがよいでしょう。

換気の際はホコリが舞う時間帯を避け、清潔な場所で行ってください。風通しが悪いとカビやにじみの原因になるため、簡単な手入れを続けることが長持ちの秘訣です。

旅先で便利な持ち物リスト

旅先で御朱印帳を扱うときに便利な持ち物を用意しておくと安心です。おすすめは以下のとおりです。

- 小さめの布袋または防水ポーチ

- 予備の小銭入れ(志納金用)

- 薄手の布やティッシュ(汚れ対策)

- マスキングテープや薄手の両面テープ(貼付用)

これらを一つのポーチにまとめておくと参拝時にスムーズです。荷物を減らしたい場合も必要最低限のものだけ持つことで身軽に回れます。

まとめ 蛇腹タイプの御朱印帳を上手に使うために

蛇腹タイプは見開きや裏面を活かせる魅力的な選択肢です。渡す向きや見開きの合わせ方、紙質や保管の工夫を押さえることで、美しい状態を長く保てます。参拝時のマナーや持ち運びの準備を整えて、心地よく御朱印集めを続けてください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!