能について知る– category –

-

能面の増女や泥眼、生成、真蛇とは?歴史や特徴・演目での役割を徹底ガイド

能面の増女や泥眼、生成、真蛇についてそれぞれの特徴や成り立ち、名前の由来を詳しく解説します。代表的な能の演目での使われ方や歴史、現代への伝承についても紹介します。 -

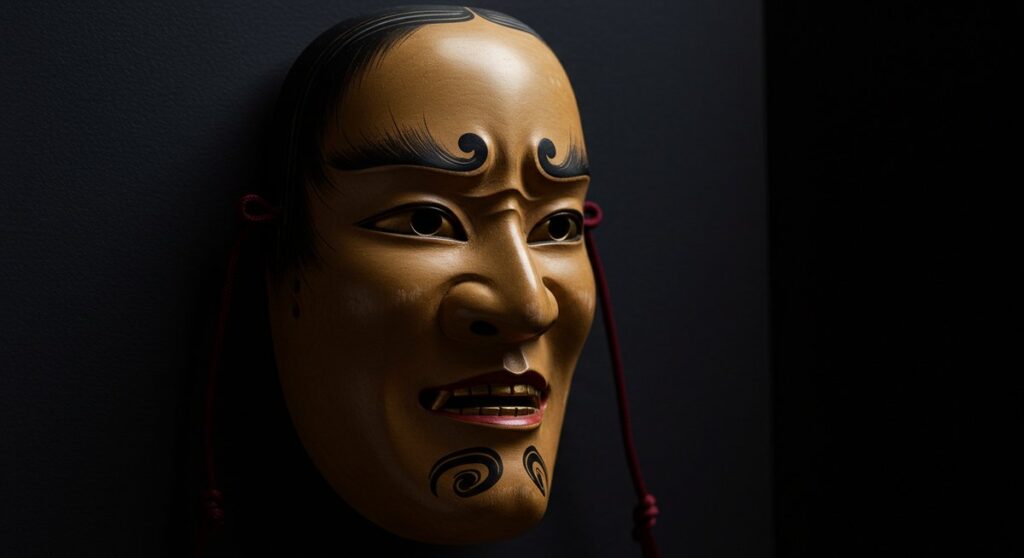

べしみ仮面の魅力と能での役割とは?歴史や種類・演目での使われ方も紹介

べしみ仮面の起源や特徴、その歴史的背景や能楽での役割、種類ごとの違いと見分け方について詳しく解説します。代表的な演目や鑑賞ポイント、現代の楽しみ方も紹介します。 -

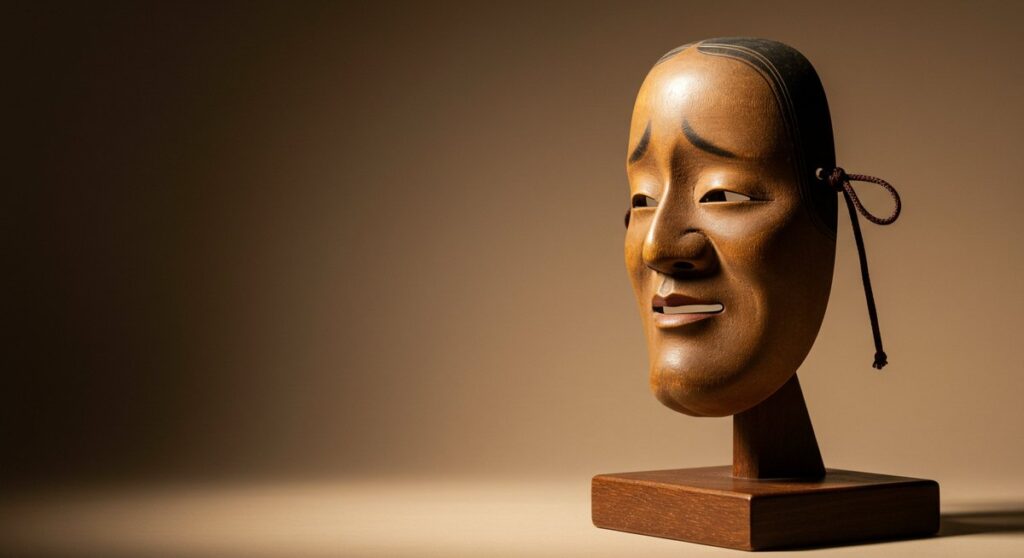

能面「翁」の歴史と魅力を徹底ガイド|起源や象徴的な意味・鑑賞ポイントまで解説

能面「翁」の特徴や歴史的背景、能楽での役割、象徴的な意味を紹介します。白色尉と黒色尉の違いや制作技法、鑑賞方法、保存に関する知識まで網羅しています。 -

なまなりの能面が語る日本の伝統美と感情表現

なまなりの意味や語源、能や狂言での表現方法、特徴的な能面の造形や使われる演目、さらに文化的エピソードや現代的活用例まで幅広く紹介します。日本の情感や美意識を深く理解できる内容です。 -

年々去来の花を忘るべからずとは?世阿弥が伝えた芸と人生の成長哲学

年々去来の花を忘るべからずの意味や背景、世阿弥の考え方について詳しく解説します。芸道や人生における深い教訓や、現代への活かし方についても紹介。能と伝統芸能の美意識を学べます。 -

稽古は強かれ情識はなかれ―世阿弥の言葉が現代に響く理由

「稽古は強かれ情識はなかれ」の意味や背景を解説し、世阿弥が伝えたかった能楽の稽古観や情識の概念について紹介します。ビジネスや自己成長に生かすヒントもまとめています。 -

時節感当とは何か?能や伝統芸能で活きる「タイミング」の知恵を現代に活かす

能楽における時節感当の意味や世阿弥の教え、四季や時代背景を活かした実践例を解説。ビジネスや教育、日常生活で役立つ考え方や応用方法まで紹介します。 -

弁慶と牛若丸のあらすじを紐解く|五条大橋の出会いから伝説のその後まで

牛若丸と弁慶の出会いや五条大橋の決闘、主従関係と数々の伝説的エピソードまで、二人の人物像や物語のあらすじを詳しく解説します。能や浮世絵で描かれる二人の姿にも触れます。 -

熊本の出水神社の能楽堂で味わう伝統と感動|歴史やイベント情報も紹介

熊本にある出水神社能楽堂の歴史や建築の特徴を解説し、能楽を楽しむ理由や開催される主なイベントを紹介します。アクセス方法や観覧ポイント、周辺観光まで詳しくまとめています。 -

詞章の意味と役割を能と狂言から紐解く|伝統芸能に息づく言葉の力

詞章の意味や能楽における役割を解説します。詞章と謡曲や演目との関係や、歴史的な変遷、能や狂言に使われる特徴的な詞章の具体例まで紹介。伝統芸能の魅力を深掘りします。 -

初心忘るべからずの正しい意味と使い方を解説|世阿弥が伝えた教えと現代での活かし方

初心忘るべからずの本来の意味や正しい使い方をわかりやすく解説します。世阿弥と能楽における背景や由来、現代における活用法や誤用との違いも詳しくまとめています。 -

お能の魅力と歴史を初心者にも分かりやすく解説|鑑賞ポイントや演者の特徴も紹介

お能の基礎や歴史、代表的な演目から鑑賞のコツ、役割分担や舞台の特徴まで幅広く紹介します。狂言との違いや他の伝統芸能との比較も解説し、現代に受け継がれる価値も伝えます。