能について知る– category –

-

観世流家元とは?歴史と伝統を紡ぐ能楽の中心に迫る

観世流家元の歴史や起源、特徴や他流派との違い、役割や家系図、能楽師育成、現代への影響や国際交流までを詳しく解説。観世流家元と能楽の深い関係や多様な活動を紹介します。 -

離見の見とは何か?能楽や狂言、現代社会にも生きる客観的視点の力

離見の見の意味や語源、世阿弥の思想と現代的意義を詳しく解説します。能や狂言での役割や実践方法、多分野での応用例、自己成長との関係までわかります。 -

能の楽器の魅力とは?能楽を彩る伝統楽器とその役割をやさしく解説

能で使われる笛や小鼓・大鼓・太鼓など四つの楽器の特徴や役割、音色の違いを紹介します。能管や職人の伝統技法、現代の能楽器の継承についても詳しく解説します。 -

般若面とは何か?起源や意味から能楽での役割と現代文化での影響までを解説

般若面の起源や造形美・象徴的な意味、能楽での使われ方や演出効果、バリエーションや現代文化への広がりを網羅的に解説。日本文化の深みも紹介します。 -

般若のお面の意味とは?能楽における役割や仏教との関係を徹底解説

般若の面の意味や由来、歴史、能の演目での使い方を詳しく解説します。仏教用語としての般若や般若心経とのつながり、象徴的な意味にも触れています。 -

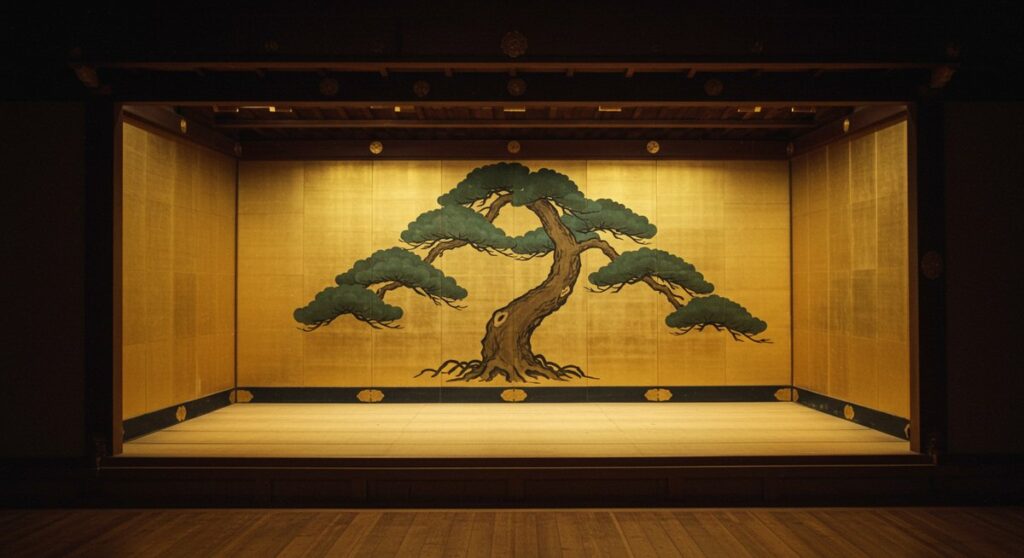

能舞台の松が持つ意味と役割とは?鏡板に描かれる理由や日本文化との深い関わりを探る

能舞台に描かれる松の意味や歴史、デザインの違い、各地の特徴を詳しく解説します。松が神聖視される背景や伝統芸能との関係、鑑賞時の見どころや逸話も紹介。能の舞台に欠かせない松の魅力に迫ります。 -

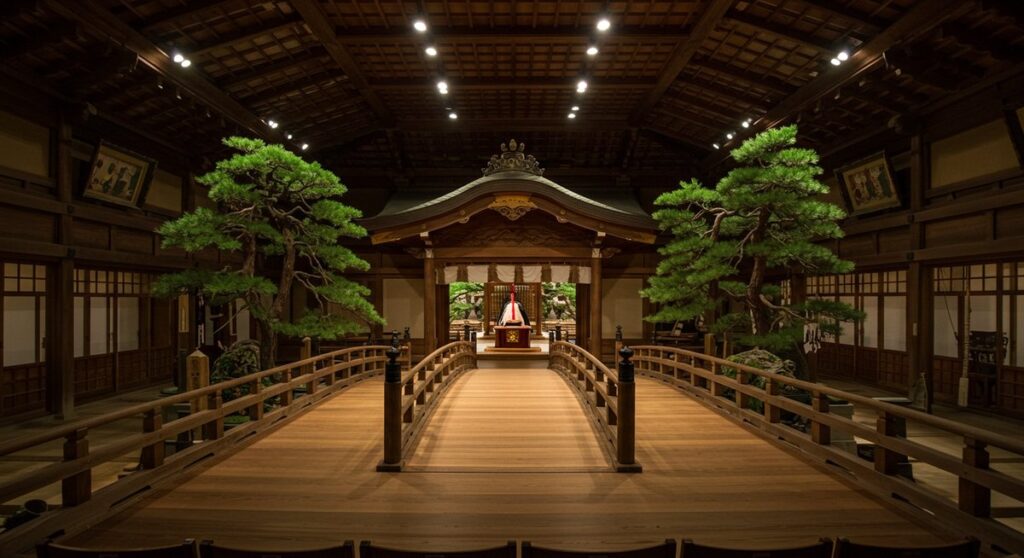

橋掛かりが支える能舞台の美と歴史とは?仕組みや演出効果、現代での進化にも注目

能舞台の独自構造である橋掛かりについて基本的な役割や歴史的背景、他の伝統芸能との違いを紹介します。寸法や装飾、演出効果や有名な事例、現代の課題まで詳しく解説します。 -

歌舞伎と能狂言の違いとは?歴史や演出、楽しみ方まで徹底比較

歌舞伎と能狂言の違いを歴史や表現方法、舞台芸術の視点から徹底比較。初心者向けの鑑賞ポイントや現代での役割、代表的な演目まで詳しく解説します。 -

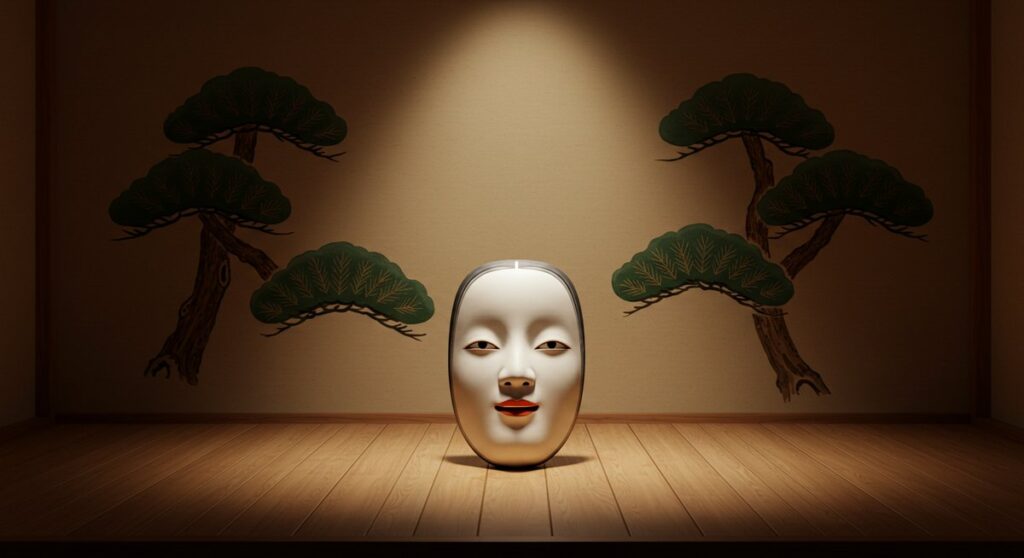

能面の本物を見分ける方法と値段の相場|価値を知って賢く売買するポイント

能面の本物と複製の違いや鑑定のポイント、証明書や作者情報の重要性、値段に影響する要素について詳しく解説。保存や手入れの方法、売却・査定時の注意点もまとめています。 -

能鑑賞のマナー初心者必見!服装や持ち物・観劇中の注意点をわかりやすく解説

能鑑賞を初めて楽しむ方に向けて、入場時の基本マナーや能楽堂での服装選び、観劇中の振る舞いなど安心して楽しむためのポイントを紹介します。プログラムや演目のチェック方法、座席選びのコツやQ&Aも網羅しているので、能の魅力を深く味わいたい方に最適です。 -

能面の種類と役割を知ると能楽がもっと面白くなる!歴史や表現力、制作の技にも注目

能面の種類や基本系統、狂言面との違い、歴史的変遷と現代の位置づけ、さらに能面ならではの表現力や舞台での扱い、制作工程や伝統技法まで詳しく解説します。 -

世阿弥が説いた風姿花伝とは?能や日本文化に息づく「花」の哲学を読み解く

世阿弥の風姿花伝を通して「花」の意味や芸術論の本質、能楽や日本文化への影響を紐解きます。章ごとの教えや現代への活用法、人生観までを解説します。